撰文/許哲明 (軍備局生製中心第401廠測繪榮譽顧問、中華民國地圖學會監事)

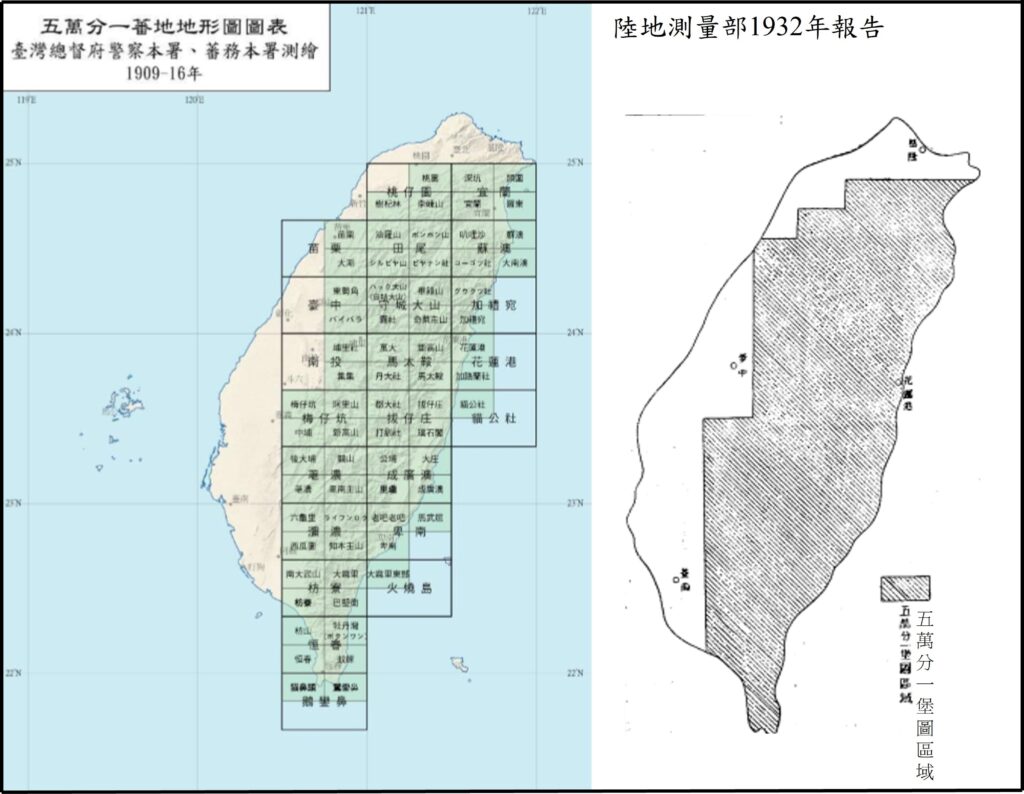

1895( 明治28)年,陸地測量部臨時測量部為配合日軍攻臺戰役執行迅速測圖(沒有正規三角點基礎下施行之測圖),製作《臺灣五萬分一圖》103幅(至1897年)、《臺灣二萬分一圖》101幅(至1901年)。臺灣第一套大比例尺實測地形原圖,圖幅未完全規格化,套圖也沒有接續性的規劃。1897(明治30)年,至1898(明治31)年陸地測量部臨時測量部製版(輯製)、發行《臺灣假製二十萬分一地形圖》14幅。圖幅為〔經差1°x緯差40’〕。是根據二萬分一或五萬分一的實測地形圖所輯製而成。

1898(明治31)年8月,臨時臺灣土地測量局根據《臨時臺灣土地測量局政府規例》(皇令第201號)成立,對臺灣西部平原地帶之土地進行地形調查、確立土地權利,並建立地籍、繪製地圖,進行田賦改革的土地調查事業。至1905(明治38)年3月31日,依第72號敕令廢除。

1900(明治33)年8月,臨時臺灣土地測量局於臺中公園砲臺山設置三角測量原點(主三等三角點89號),展開臺灣史上第一次的三角測量,並於臺灣各地埋設三角點標石(俗稱地籍三角點或府點),計三年。成果有:209座主三等三角點(相當於日本本土的二等三角點)、901座次三等三角點(相當於日本本土的三等三角點),2,859座圖根點(相當於日本本土的四等三角點)。*1

1903(明治36)年,設置高雄驗潮站;1904(明治37)年,設置基隆驗潮站。

1904(明治37)年,臺灣總督府完成初步的土地調查,估算平地1,222方里(18,843.2平方公里),佔全臺52.4%;蕃地1,110方里(17,116.2平方公里),佔全臺47.6%。

1904(明治37)年,發佈二萬分一《臺灣堡圖》 (同時結合土地調查、地籍測量與地形測量成果的地圖)。土地調查中,繪製的圖稱為「庄圖」(即1/600〜1/1,200地籍圖),庄圖再縮小繪製為1/20,000「堡圖」。繪製範圍涵蓋「蕃地」以外的平原、丘陵地帶,共計465幅。除基隆、高雄、澎湖三要塞區附近堡圖(計47幅)不公開發行外,其餘在1906( 明治39)年由臺灣日日新報社出版發行。

[出自參考文獻陸地測量部(1932)文]

1905(明治38)年,運用二萬分一《臺灣堡圖》縮編成《十萬分一臺灣圖》,計33幅。圖幅為〔經差30’x緯差20’〕。

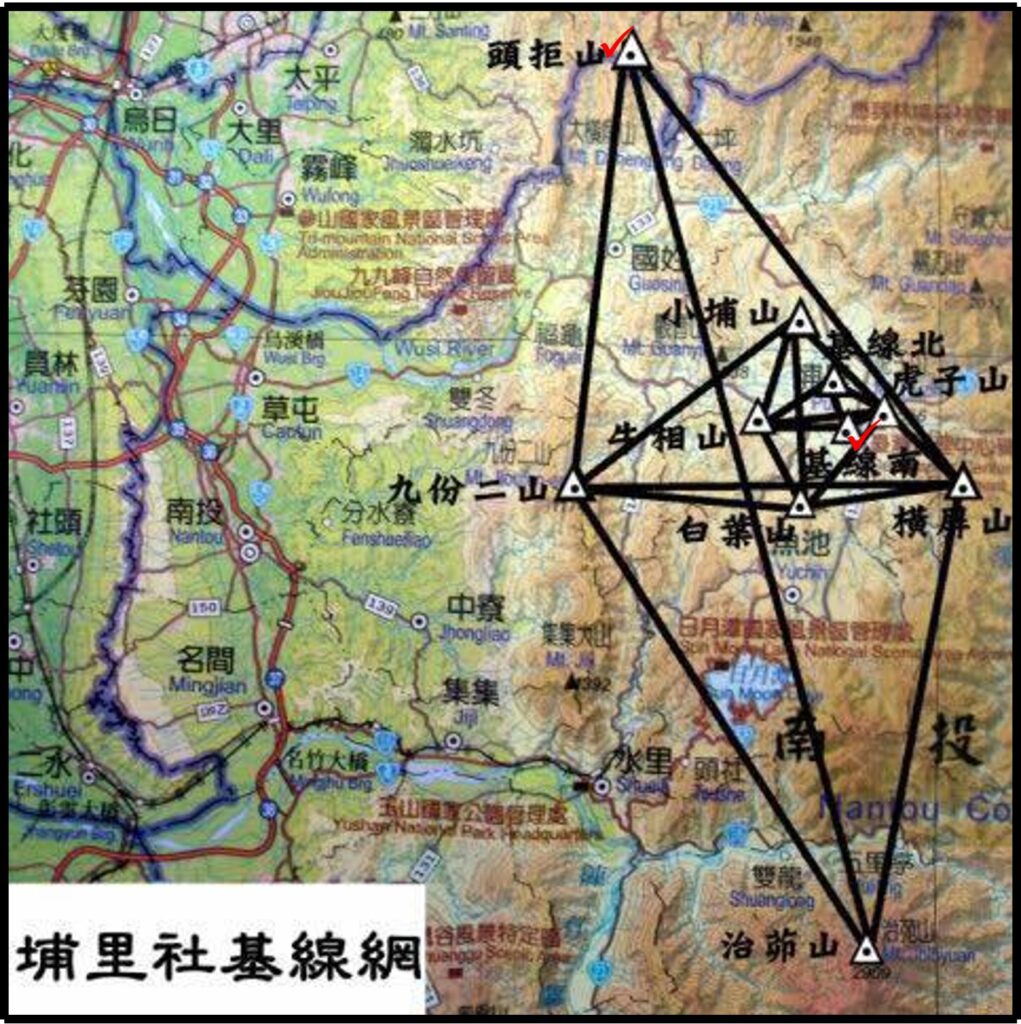

1906(明治39)年12月13日,設置臺灣經緯度之原點於埔里虎子山一等三角點。東京天文臺技師橋元昌矣測定之經緯度:北緯23°58’32”.340 東經120°58’25”.975。

1914年(大正3年)陸地測量部測定對埔里街基線南端點起至虎仔山一等三角點之方位角*2 :63°46’57”.18。

[圖片引用自”一等三角點”部落格]

1908(明治41)年,製作二十萬分一《北蕃圖》。

1909(明治42)年,製作二十萬分一《南蕃圖》。

1909( 明治42)年*3 ,至1916(大正5)年臺灣總督府民政部警察本署和蕃務本署共同承辦,並在陸地測量部協助下,總共完成蕃地測量1,012.67方里(約15,593方公里),並據此繪製完成五萬分一《臺灣蕃地地形圖》 (亦稱《五萬分一堡圖》)*4 68幅;臺灣日日新報社公開發行(1923-1924年)。[此套地圖並非運用三角點及基線實測之地形圖;其圖式與臺灣堡圖相同] *5 〕

《日治五萬分一蕃地地形圖》圖幅接合表

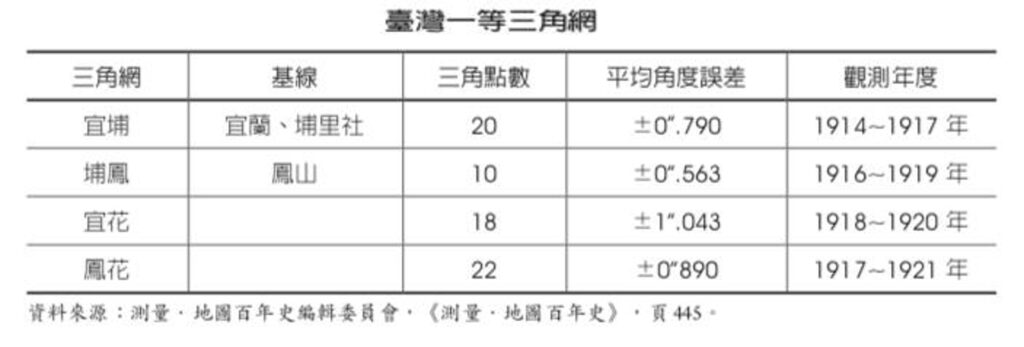

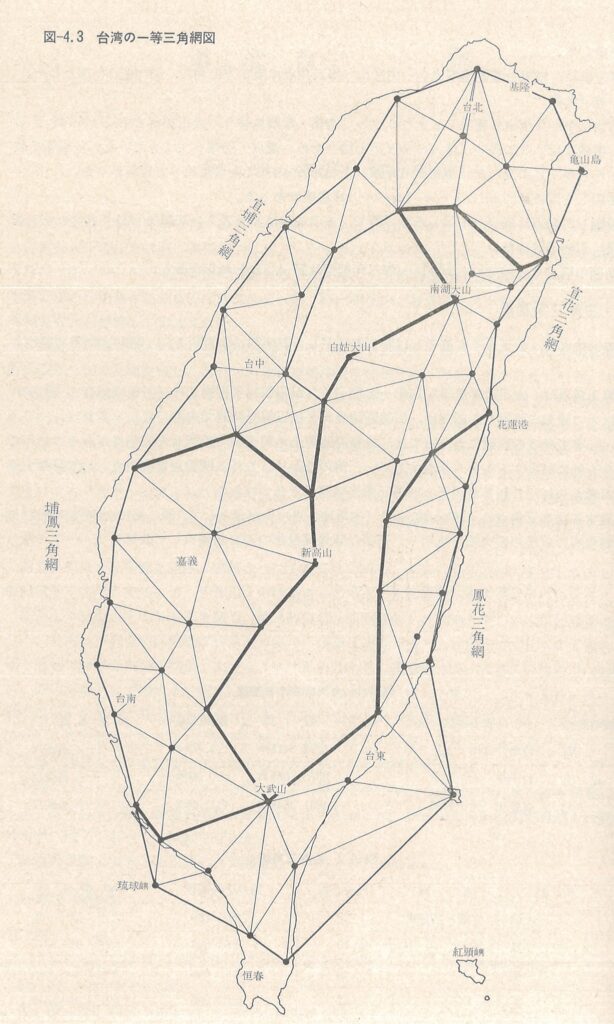

1909(明治42)年,陸地測量部實施正式三角測量。陸續開始選點、布設各級三角點、基線測量*6 (1914年開始)、三角網測量*7 。一等三角測量於1921(大正10)年結束。[1909年開始一等三角點的選點,1914年造標(埋下三角點),1914年基線測量(共有宜蘭、埔里、鳳山三條基線),1916年觀測,1921年完成除番界外約全臺灣2/3的一等三角測量。]

1911(明治44)年,《二十萬分一臺灣蕃地圖》(輯製圖),計5幅。

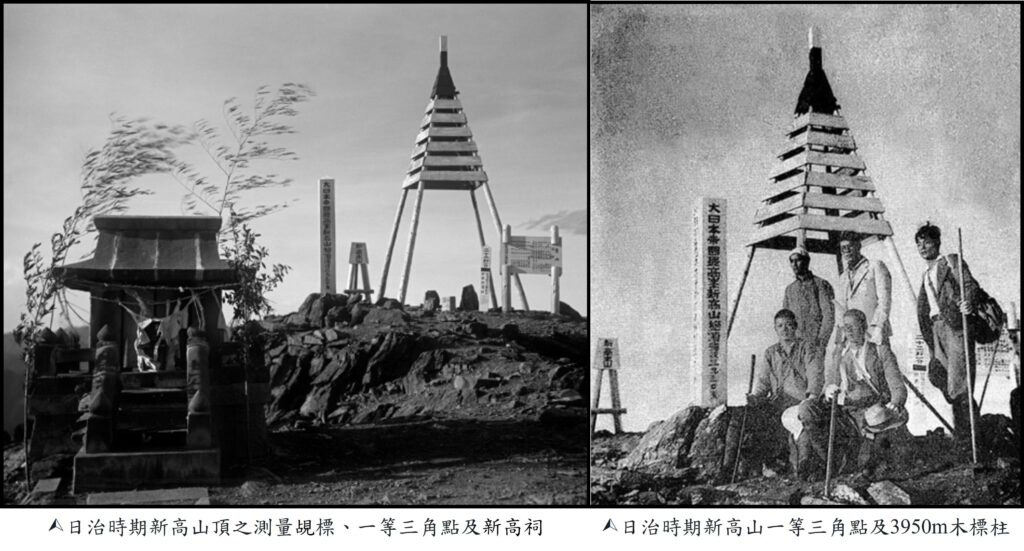

1912(明治45/大正元)年4月,新高山一等三角測量點(由字第47號)由土地測量師古田盛作選定,1917(大正6)年埋設標石,1919(大正8)年進行了觀測。1925(大正14)年確認公佈為3,950公尺*8

[圖片引用自 臺灣國定古蹟編纂研究小組 ]

1914(大正3)年,陸地測量部重新實施更正式、更詳細的三角測量,至1925(大正14)年底完成約1,500方里,不包括蕃地820方里。直到1929(昭和4)年才恢復繼續進行三角測量*9 。全臺埋設一等至三等三角點標石共約1,176座(俗稱「陸測三角點」)。[一方里等於15.423平方公里]

1914(大正3)年,開始臺灣水準測量,至1924(大正13)年*10 ,完成全島一周環線,包含臺中經埔里街至花蓮港之橫斷線(最高3,308m),全長1,162公里,水準點數560點*11 。

1919(大正8)年,開始進行了二等、三等及四等三角測量三角點連絡測量*12 。1925(大正14)年暫時停止,之後恢復並持續到1943(昭和18)年。

1920(大正9)年,至1922年,總督府土木局 參考《臺灣堡圖》調製《臺灣五萬分一地形圖》〔經差15’x緯差10’〕。主要針對基隆到臺南之間西部平原,以補足《五萬分一臺灣蕃地地形圖》未調查區域,已知至少有28幅 。〔水利署水利規劃試驗所典藏〕

1924(大正13)年,臺灣總督府警務局調製、修正《三十萬分一臺灣全圖》,臺灣日日新報社印刷、發行。是第一幅公開發行全境都是基於實測地形圖(《五萬分一臺灣蕃地地形圖》及土木局版《臺灣五萬分一地形圖》)縮編 調製的臺灣全圖。

1932(昭和7)年起,陸地測量部編纂《臺灣二十萬分一帝國圖》,至1938(昭和13)年發行普及版,計14幅〔《臺灣百年歷史地圖》網路平臺貼出是13幅〕。日本參謀本部因要塞地帶圖資管制及戰爭需要,於1944(昭和19)年增補修訂,再發行應急版(秘外部)6幅。

1936(昭和11)年,正式公布控制測量成果*17 ,臺灣測設一等三角網計有4個,合計一等三角點101座,二等三角點320座,三等三角點1,615座及四等三角點5,867座,總計7,903座。

1944年起,至1945年,美國陸軍製圖局(U.S. Army Map Service, AMS 1941–1968)繪製發行《臺灣城市地圖》(Formosa City Plans, AMS L991 )26幅,比例尺有1/10,000(14幅)、1/8,000(5幅)、1/7,500(2幅)、1/6,000(5幅)等四種。

1944年起,美國陸軍製圖局(AMS)採用多圓錐投影,運用日製版的二萬分一、二萬五千分一地形圖等圖資編纂,並利用航照(1943〜1944年)修測,且部分圖區直接運用多倍測圖儀測製發行《美製版臺灣二萬五千分之一地形圖》(AMS L892 )。此圖組涵蓋臺灣全島低海拔地區及澎湖等離島,共有256幅。

1944年起,《美製版臺灣二萬五千分之一航照像片圖》(AMS L092 ),係與二萬五千分之一地形圖採同樣之圖幅〔經差7’30″,緯差5’〕,是由約1/50,000鑲崁圖截取出,編纂在千碼方格網上製作成像片圖;印製於五色印刷地形圖(AMS L892 )的背面,即黑白航照像片圖(photo map ),計有104幅。

1944年起,美國陸軍製圖局採用多圓錐投影,運用日製版的二萬分一、二萬五千分一、五萬分一地形圖等圖資編纂,並利用航照修測,印製發行《美製版臺灣五萬分之一地形圖》(AMS L792 ),計110幅。

1944年起,至1945年,美國陸軍製圖局(AMS) 運用”中美合作航測中國西南各省區地圖” (1943〜1944)及參謀本部(軍令部)陸地測量總局的1/50,000(1925〜1942)、1/100,000(1932〜1940)及1/300,000(1931)地形圖等圖資編纂,並以1944〜1945年航照修測之,採多圓錐投影,圖幅大小〔經差1°緯差1°〕,製作中國地區《二十五萬分一全國地形圖》(含中國東北部L531 、中國西北部L532 、中國東南部L581 、中國西南部L582 、內蒙古L521 、滿洲L541 等圖組)。另臺灣地區(L593 ),計有12幅。

1945(昭和20)年,研判日本參謀本部編印《二十萬分一臺灣兵要地誌圖》*18 7幅,屬大判版(大圖幅),圖幅為〔緯差1°14’經差56’〕。

1949(民國38)年,國防部測量局奉准自大陸東遷臺灣者有:測量學校(花蓮)、製圖第一廠(臺中市)、航測第一隊(臺北市)、大地測量隊(彰化北斗)、器材修造保管所(臺中市)及第一圖站(臺北市)等六個單位,以及重要儀器器材九百餘噸,均先後安全運臺;當時遷臺單位奉准設測量局辦事處於臺中市,指導監督遷臺測量業務,計在臺官兵僅六百餘人(大陸時期計有三千餘人)。

1949(民國38)年7月,國防部測量局製圖第一廠*19 由廣州安全東遷至臺灣臺中市。當時廠址分散,繪圖部門在大雅路租用民宅二層樓房作業,製印部門則在中華路(靠福音街處)租用民廠工作,1950(民國39)年元月即開展復工。

1950(民國39)年4月1日,原國防部測量局改編成立「測量處」,改隸聯勤總部。製圖第一廠更名為「聯勤測量製圖廠」。

1950(民國39)年,美國陸軍製圖局(AMS)改算日治時期三角點成果(1909~1942年),公布《臺灣五萬分之一三角點成果表》,此係UTM方格網坐標成果。

1950(民國39)年,本年起美國陸軍製圖局(AMS)將五萬分一地形圖由多圓錐投影全面改換為橫麥卡托投影。圖廓[經差15’x緯差10’],多色印刷。可稱為「多色新圖廓」五萬分一地形圖(L792 ),計108幅(因澎湖地區由6幅修正改版為4幅)。採國際橢球體GRS-1924/1930,坐標系為世界橫麥卡托(UTM)1,000公尺方格網。雙語倂註。

1950(民國39)年,聯勤測量製圖廠翻印《臺灣二十萬分之一帝國圖》[經差1°緯差40′]單色圖,12幅。原圖係1934年版。

1950(民國39)年,聯勤測量製圖廠完成《臺灣五萬分之一地形圖》日版單色複製圖(CMS L50-92),114幅。

1950(民國39)年起,至1960年,聯勤測量製圖廠合計複製印刷《臺灣二萬五千分之一地形圖》(CMS L25-92),256幅。其中,1950~1953年間將日製版(173幅) 171 幅採航照修測後清繪印製;1951~1952年再新測製76幅;1955~1960年再出版7 幅、複製2 幅;合計印刷圖256幅。

1950(民國39)年6月,辦理中美合作製圖業務,聯勤航空測量隊與美方合作航測台灣地圖。

1950(民國39)年8月,聯勤測量製圖廠譯註修訂日製版《二十萬分一臺灣兵要地誌圖》(1945年),製印發行本製版《二十萬分一臺灣省兵要地誌圖》7幅。

1952(民國41)年元月,我方將本製五萬分之一地形圖(大陸地區)之蘭伯特投影改換為橫麥卡托投影,並加繪UTM坐標方格,以利軍用。

1952(民國41)年10月,在共同安全計劃之下獲得美援(軍協計畫),聯勤測量學校自花蓮遷校至臺中軍協營房新址(即現在的新實營區);另1953(民國42)年2月,聯勤測量製圖廠新建臺中精武營區落成遷駐。

1953(民國42)年2月,聯勤測量製圖廠成立美軍顧問室,以協助廠房建設、製圖裝備設置及業務研改。

1954(民國43)年3月9日,大地測量隊(彰化北斗)與航空測量隊(臺北市)合併編成聯勤測量隊(彰化北斗);並將編餘人員、器材等撥充予聯勤測量製圖廠,而增設大地測量組及立體航測製圖組(1954年4月1日)。

1954(民國43)年12月,完成中美合作航測臺灣地圖控制點,中美合作調繪臺灣面積,中美合作橫綴線測量,修測《臺灣省二萬五千分之一地形圖》,施測大陳島附近五千分之一及一萬分之一地形圖。

1954(民國43)年起,美國陸軍製圖局(AMS)製作《二十五萬分一中國地形圖》,主要含蓋之圖組有中國本部L500 、東北九省L542 、內蒙古L522 及台灣L594 。此系列圖組係採用國際橢球體UTM方格網,橫麥卡脫投影。台灣地區,新圖廓版為[經差1°30’x緯差1°],計有6幅。〔《臺灣百年歷史地圖》網路平台標示的是1963年,係本製聯勤第二版,計5幅。此版NF51-9幅捨去,其上幅NF51-5幅採破圖幅。〕

1955(民國44)年元月,聯勤測量製圖廠製造塑膠立體圖成功,使地圖由平面演進於立體,以利軍事指揮及教育使用。

1955(民國44)年2月15日,聯合國於印度木蘇里(Mussoorie)召開第一屆「遠東及亞洲地區製圖會議」,我代表團以《百萬分一上海圖》展出,廣獲國際好評。

1955(民國44)年3月16日,我國與美國陸軍製圖局(AMS)在臺北簽訂《中美合作製圖及地圖交換協定》*20 。

1955(民國44)年6月20日,美國測量專家來臺與我國合作在臺南桂子山設站作日全蝕觀測,12月14日日環蝕測觀;聯勤測量學校教育長尹鐘奇上校率隊參加觀測,兩次合作成果圓滿,可供大地測量( 天文)相關之研究。

1955(民國44)年10月、1956(民國45)年11月,聯勤測量學校與美國及日本測量專家合作實施月掩星觀測,測校由天文觀測所主持,合作成果豐碩,可供大地測量(天文)研究改進之參考。

1956(民國45)年,聯勤測量製圖廠開始製作《臺灣五萬分之一地形圖》美版多色譯註圖*21 (L792),108幅。

1956(民國45)年6月,聯勤測量處發行《二十五萬分之一地圖地名詞典》。

1958(民國47)年10月22日,我國派代表參加在日本東京舉行的第二屆「遠東及亞洲地區製圖會議」。

1958(民國47)年12月,聯勤測量隊完成石門水庫集水區控制點測量及調繪作業,台灣省公路橋樑調查道路共計786座,1,632公里。

1959(民國48)年,中美合作施測臺灣地區拉普拉斯點。

1959(民國48)年3月,美陸軍製圖局應我方邀請,派員來臺舉行「中美地名會議」。

1959(民國48)年8月,臺灣省政府民政廳委聯勤測量學校製作發行1/100,000《臺灣省分縣市地圖》21幅;此係臺灣省行政區劃分為16縣、5省轄市*22 後,製作發行官方版本之地圖,也是第一套台灣省分縣市地圖。

1959(民國48)年8月,臺灣省政府民政廳委聯勤測量學校編印發行1/300,000《臺灣省地圖》1幅;此係臺灣省行政區劃分為16縣、5省轄市後,製作發行官方版本之臺灣全圖。

1960(民國49)年,聯勤測量製圖廠開始製作《臺灣二萬五千分之一地形圖》〔經差7´30”x緯差5´〕美版多色譯註圖(L892),304幅。(1960~1971年)

1960(民國49)年7月1日,聯勤測量處改制擴編為「聯勤測量署」。

1960(民國49)年10月8日,聯勤測量製圖廠編製,聯勤測量署出版《世界戰略圖集》。

1961(民國50)年,聯勤測量製圖廠完成《臺灣十萬分之一地形圖》日版複製圖(CMS L100-92),12幅。

1961(民國50)年3月,臺灣省民政廳(發行)委聯勤測量製圖廠編印《臺灣省概況圖(集)》。

1961(民國50)年10月15日,我國派代表參加在泰國曼谷舉行的聯合國第三屆「遠東及亞洲地區製圖會議」。

1962(民國51)年元月16日,聯勤測量署署長編階提高為中將,同時聯勤製圖廠廠長編階亦提高為少將。(至1972年6月30日止)

1962(民國51)年4月20日,聯勤測量隊完成臺澎金馬面積及海岸線測量。

1962(民國51)年6月,聯勤測量隊完成臺灣省幹線水準點之檢測。

1963(民國52)年10月31日,聯勤測量署編纂之《大陸東南地區交通圖》兩巨冊出版。同年11月18日出版《綜合測量學名詞》。

1964(民國53)年11月20日,我國派代表參加在馬尼拉舉行的聯合國第四屆「遠東及亞洲地區製圖會議」。

1965(民國54)年1月22日,國防部公布《全國測量製圖聯繫會議組織規程》11條、《全國測量製圖業務協調合作辦法》8條、《全國測量製圖器材相互支援辦法》9條、《全國測量製圖資料成果交換辦法》6條。

1965(民國54)年4月,聯勤測量隊執行屏東山區一重大國防工程「高瞻三號」基地測量作業。期間於5月13日國防部部長蔣經國先生蒞臨工地視導,嘉勉我測量工作同仁們。後續於 1969〜1973年執行「高瞻四號」工程測量18公頃。

1965(民國54)年7月28日,國防部召開「全國測量製圖聯繫會議」。

1966(民國55)年5月23日,中美製圖會議決議改革我國地圖圖幅規格,以充分利用紙張有效面積;例如五萬分之一地形圖由[經差15’x緯差10’],改為[經差15’緯差15’]。

1967(民國56)年,聯勤測量製圖廠製作新圖幅[經差15’x緯差15’]老五萬地形圖(L7001),78幅。

1967(民國56)年以後,美國陸軍陸地測量司令部 (U.S. Army Topographic Command, USATC 1968-1972)*23 開始製作《二十五萬分之一聯戰圖》,即圖組1501系列聯戰圖(陸圖G及空圖A),聯勤測量署亦印製中英雙語譯註版聯戰圖。其圖幅劃分〔經差1°30’x緯差1°〕與圖號編訂同L594,唯圖幅之北、東處多出1.5cm重疊內容,以利與鄰幅拼合使用。圖組1501的台灣地區,計有11幅。〔USATC於1972年之後更名為「國防製圖局陸地測量中心」(Defense Mapping Agency Topographic Center, DMATC)〕

1967(民國56)年2月25日,「全國測量製圖聯繫會議」由內政部召集,假土地銀行十樓舉行。

1967(民國56)年3月5日,我國派代表參加在澳京坎培拉舉行的聯合國第五屆「遠東及亞洲地區製圖會議」。

1967(民國56)年8月31日,我國派代表出席在瑞士日內瓦舉行的聯合國首屆「地名標準化會議」。

1968(民國57)年元月1日,開始實施經中美雙方製圖會議同意共同編製「韋德齋爾斯羅馬注音法」之《地名譯音表》(1967年8月21日聯勤測量署編印完成);該表已於1967年獲得聯合國地名標準化會議中通過為中華民國地名譯音標準。

1970(民國59)年,聯勤測量署公布統一改算UTM坐標系統與地籍坐標系統成果。

1970(民國59)年,至1973(民國62)年,聯勤測量隊辦理臺東志航基地地形圖測繪:機場用地測繪1/500及1/5,000地形圖204公頃,定樁916點;志航基地地形圖測量160公頃,修測140平方公里。後續1981(民國70)年執行了基地1/500地形圖測繪140公頃;1984(民國73)年增測基地1/500地形圖56公頃及基地施工放樁200點。

1970(民國59)年9月,聯勤測量署編印發行《中華民國分省地圖(集)》。

1971(民國60)年12月,聯勤測量署發行《地名漢字譯音表(修正本)》(韋德齋爾斯注音法)。

1972(民國61)年,聯勤測量製圖廠開始製作新圖幅[經差30’x緯差30’]《臺灣十萬分之一地形圖(L6001)》,24幅。(第一版,1972~1977年)

1973(民國62)年6月,聯勤測量隊完成支援中科院九鵬計畫工程測量,代辦經建工程高速公路第三期(苗栗至台中)一千分之一地形圖調繪。

1974(民國63)年3月8日,聯勤測量署首屆「測量學術發表會」假臺中聯勤測量製圖廠舉行,會中發表並研討測量學術性專題論文,旨在倡導學術,改進技術,交換經驗。當年11月23日辦理第二屆,接續每年辦理一次。

1974(民國63)年6月,聯勤測量隊完成代辦經建工程德基水庫保護帶測量六百分之一地形圖及斷面樁280點。

1975(民國64)年,內政部開始測製五千分之一(3,209幅)、一萬分之一像片基本圖(564幅),計3,773幅。(第一版,1975~1982年)

1975(民國64)年7月,內政部委聯勤測量署開始辦理臺灣地區基本控制點檢測,至1980年完成,計測設一等三角點93點、二等三角點337點、三等三角點1,687點、三等精密導線點545點,合計2,662點。

1976(民國65)年6月1日,聯勤測量製圖廠番號變更為「聯勤第401廠」。

1976(民國65)年8月,開始設計興建虎子山天文原點,與埔里林管處密切協調同意配合該處在埔里虎子山原周圍籌建「台灣地理中心森林遊樂區」整建工作,由聯勤測量隊設計,該處統籌辦理興建,雙方合作完成。

1977(民國66)年,聯勤第401廠運用像片基本圖編纂新版的《二萬五千分之一地形圖(L8001)》,275幅。(第一版,1977~1980年)

1977(民國66)年元月,聯勤測量隊完成高山地區實施三角點檢測作業技術之研究與三角測量覘標設計之研究。

1977(民國66)年2月,聯勤測量隊與基隆市政府港務局聯繫辦理基隆一等水準原點(第二代)之設計及籌建事宜,承供港務局員工訓練班(基隆市東海街一號)旁小公園內空地約一坪,由該隊籌措經費興建,並於同月興建完成。該點高程值為6.04478公尺。此水準原點已佚失,於2002年,復設於海門公園民族英雄墓前花圃(第三代)。但是再次因交通開發,「水準原點」於2013年12月遷移至基隆海洋科技博物館行政中心左前方綠地(第四代)。〔第一代基隆一等水準原點,於1902(明治52)年設置在「基隆要塞司令部(基隆築城部支部)」的圓形步哨所附近。〕

1977(民國66)年3月,內政部召開全國測量會議,會中提報籌設「土地測量局」之概況;並研討利用航空測量方法實施土地測量業務以加速革新的進度。(1992年7月3日省府測量總隊正式改制擴編為「土地測量局」。)

1979(民國68)年12月,聯勤測量隊完成都卜勒衛星大地測量特約情報資料之研究及衛星接收儀之性能及精度分析特約情報資料之研究。

1980(民國69)年起,聯勤測量署支援行政院勞委會委託,辦理測量技術士(甲、乙、丙級)術科檢定考試,對提昇我國測量工程人才素質,建立政府證照制度貢獻良多。

1980(民國69)年,內政部公布「臺灣地區三角點成果表」。(2˚分帶成果表)

1980(民國69)年,聯勤第401廠運用新版《二萬五千分之一地形圖》編纂新版的《五萬分之一地形圖(L7001)》,90幅。(第一版,1980~1982年)

1980(民國69)年4月,聯勤測量署編印發行《臺灣地區基本控制點檢測工作總結報告》。

1981(民國70)年,聯勤測量隊執行臺北五指山國軍公墓基地工程測量,施作1/500地形圖60公頃。

1981(民國70)年5月3日,我國與沙烏地阿拉伯於沙京利雅德完成「中沙測量製圖合作協定」簽署。同年7月2日,聯勤測量署依協定派遣人員(輿光隊)赴沙烏地阿拉伯利雅德作業。

1981(民國70)年10月10日,內政部(發行)委聯勤第401廠編印《中華民國臺灣區地圖集》。

1983(民國72)年,聯勤第401廠自西德購進六色橡印機是國內製圖界的新機種,且在東南亞亦為首創使用,其印刷精確快速,為我國製圖史開創新頁。

1983(民國72)年7月,臺灣省民政廳(發行)委聯勤第401廠編印《臺灣省概況圖(集)》。

1984(民國73)年,聯勤測量隊辦理內政部「台灣海岸土地測量」案,分別進行宜蘭大溪河口至曾文溪口、及楓港溪口至牡丹溪口三段測量。

1985(民國74)年,內政部委聯勤第401廠編纂《經建版二萬五千分之一地形圖》,261幅。(第一版,1985~1989年)

1985(民國74)年,聯勤測量署公布「臺灣地區三角點成果表」。(2˚、3˚、6˚分帶成果表)

1986(民國75)年,聯勤第401廠運用新版《五萬分之一地形圖》編纂新版的《十萬分之一地形圖(L6001)》,24幅。(第一版,1986~1988年)

1988(民國77)年,內政部(發行)委聯勤第401廠編印《國際百萬分之一中國輿圖》,81幅。(第一版,1988~1993年)

1989(民國78)年,聯勤測量隊辦理臺北市捷運局佈標控制測量。1992(民國81)年執行大臺北捷運系統遠期路網控制測量。

1990(民國79)年,內政部(發行)委聯勤第401廠編印發行三種國家標準輿圖:1/30,000,000《世界全圖》、1/4,000,000《中華民國全圖》、1/500,000《臺灣全圖》。

1990(民國79)年,內政部(發行)委聯勤第401廠編纂《經建版五萬分之一地形圖》,79幅。(第一版,1990~1991年)

1991(民國80)年6月,聯勤測量隊完成《建立台灣地區與大陸地區坐標改算及精度分析模式》,此研究對該隊爾後發展GPS衛星定位系統坐標轉換之運用頗有助益。

1992(民國81)年,內政部開始辦理《應用全球定位系統實施臺閩地區基本控制點測量計畫》。至1998年完成設立八個衛星追蹤站、一等衛星控制點105點及二等衛星控制點621點。

1992(民國81)年,至1993(民國82)年,聯勤測量隊執行交通部高速鐵路1/1,000航測,替代路線佈標控制測量,高速鐵路定線控制測量增測案,控制測量150點。

1992(民國81)年8月,聯勤測量隊引進GPS衛星定位測量裝備,編訂《GPS衛星定位測量手冊》,確定標準化作業程序,奠定今後作業規範。

1993(民國82)年,聯勤測量隊執行花蓮佳山基地水土保持測量案,地形圖測繪15公頃。

1994(民國83)年,聯勤第401廠開始製作紅光下可閱讀《五萬分之一地形圖(L7031)》,90幅。(紅光下可閱讀二萬五千分之一、十萬分之一地形圖同時也開始製作,惟圖組號未更變)

1994(民國83)年起,聯勤測量隊每年度執行核電一、二及三廠廠房沉陷水準測量作業,成果函送中華空間資訊學會,提供臺灣電力公司有效監測廠區內重要廠房之沉陷趨勢。

1994(民國83)年6月,宜蘭縣政府(發行)委聯勤第401廠編印《宜蘭縣地理圖集》。

1995(民國84)年,聯勤第401廠開始採用數值法製圖,地圖由傳統製圖推進到數值製圖。

1995(民國84)年,聯勤第401廠製作《五萬分之一地形圖》影像檔圖。

1995(民國84)年,聯勤第401廠製作《十萬分之一地形圖》影像檔圖及向量檔圖。

1995(民國84)年,內政部辦理《經建版五萬分之一地形圖》(第二版)數值化(39幅),至1997年(40幅),合計完成79幅。

1995(民國84)年5月,臺灣省公路局(發行)委聯勤第401廠編印《臺灣地區公路網圖集》。

1995(民國84)年6月,聯勤測量隊完成《電腦平板數值地形測量作業手冊》編訂,可使新進人員可在短時間內學會該項作業技術,加入業務執行。

1996(民國85)年,聯勤第401廠製作《五萬分之一地形圖》向量檔圖。

1997(民國86)年,內政部訂定新國家坐標系統,稱為「1997臺灣大地基準(TWD97)」。

1997(民國86)年,內政部採用數值法辦理《五千分之一像片基本圖》(第四版),至2001年(合計五個年度),計完成1,500幅。

1997(民國86)年6月,聯勤測量隊計算台灣地區精密WGS-64坐標,有效提昇三角點坐標精度,及進行坐標轉換計算;另建立差分即時定位基站,用以提供軍用整備、經濟建設,及提供指、管、通、情之功能。

1998(民國87)年,聯勤第401廠製作完成臺澎地區二十公尺數值地形圖。

1998(民國87)年,聯勤第401廠建立「數值法編印系統」,同時生產傳統紙地圖及數值地圖。

1998(民國87)年,《內政部衛星定位測量成果供應要點》公布,提供衛星控制點測量成果予各界使用。

1998(民國87)年6月,聯勤測量隊完成重力測量500點,並配合由澳洲新南威爾斯大學提供之大地水準面推求程式,推求台灣地區大地水準面。

1998(民國87)年10月20日,「中沙測量製圖合作協定」終止,計六期。1999年4月15日,輿光隊全員自沙烏地阿拉伯返國歸建。

1999(民國88)年,內政部辦理《經建版二萬五千之一地形圖》(第三版)數值化,至2002年(合計四個年度),計完成261幅。

1999(民國88)年9月21日,臺灣發生有史以最大規模之大地震,造成房屋多數倒塌,百姓死傷慘重,測量署提供專業救災救人的測量支援與協助,包括震災災區像片基本圖調繪、震災地區地籍圖重測控制點測量、臺灣省虎子山三角原點位移點測量、傾斜崩塌大樓監控測量以及組合屋搭建地數值地形測量等。

2000(民國89)年,內政部採用衛星遙測影像製圖法辦理九二一地震災區《五千分之一像片基本圖》(300幅)及《五萬分之一地形圖》(12幅)。由於1980年公布之三角點成果的基準是TWD67已不適用,新測製的災區圖係採用新基準TWD97。

2002(民國91)年3月1日,聯合勤務總司令部改編為「聯合後勤務司令部」,測量署及所屬等奉命改隸,還是維持「聯勤」稱謂。

2003(民國92)年,內政部(發行)委聯勤第401廠編纂《經建版十萬分之一地形圖》,4幅(第一版)。之後於2018至2022年才辦理最新修編1/100,000地形圖,計24幅。

2003(民國92)年10月1日,聯勤測量署與生產署合併成立「軍備局生產製造中心」,第401廠、測量隊奉命再改隸,稱「軍備局第401廠」、「軍備局測量隊」。(精進案)

2004(民國93)年,軍備局測量隊支援三軍軍事測量主要有:鵬園營區一千分之一地形圖測量案、空軍羅盤校正測量案、空軍機場發展評估測量案、清泉崗等六處天氣中心基本參數測量案。

2006(民國95)年,軍備局測量隊擴展已完成「臺灣地區軍用大地坐標基準」應用層面,強化外離島控制基準點之測設,以完備國軍WGS84軍用大地坐標基準體系。

2006(民國95)年,軍備局測量隊執行年度施政業務,主要有:衛星控制點調查及測量區域、一等水準測量區域(澎湖列島)。

2007(民國96)年,軍備局測量隊執行小雪山正高高程測量案、南沙太平島機場暨地形圖測量專案。早先於2000(民國89)年聯勤測量隊在太平島已施作1/1,000地形圖測量案。

2008(民國97)年元月1日,軍備局第401廠納編南、北印製廠,另成立南印所(駐左營廠區)、北印所(駐龍潭廠區)。(精進案)

2010(民國99)年,軍備局測量隊執行臺灣本島及外離島(包含澎湖、金門、馬祖及蘭嶼)重力控制點調查及測量。

2011(民國100)年,至2013(民國102)年,軍備局測量隊執行海軍司令部委辦「建海專案」,執行左營基地數值地形(1/500地形圖)暨管線設施調查測量案,總面積800公頃。

2013(民國102)年元月1日,軍備局第401廠納編測量隊(駐新實營區)和圖庫(駐經緯營區)。(精粹案)

2014(民國103)年元月1日,軍備局第401廠納編第402廠,另成立光電室及整後室(駐新實營區)。(精粹案)

註釋

1.參考文獻翁世豪(2020)文載述。

2.虎仔山對埔里基南之方位角:243°47’21”.611。參考文獻聯勤總部測量署(1980/4)文第7頁載稱:對頭拒山之方位角:323°57’23”.135。

3.「叭哩沙」幅所註的測圖時間為1909(明治42)年;其餘蕃地地形圖皆為1910(明治43)年以後測圖。

4.從1/20,000《臺灣堡圖》到1/50,000《臺灣蕃地地形圖》都有野呂寧技師的貢獻,尤其後者對臺灣山岳命名影響最深,許多主要山岳名稱都是由他所命名的,如:中央尖山等。

地形測繪技師-野呂寧(1867-1931臺灣總督府任命為蕃地地形測量主任)臺灣學通訊 ] 5.日治時期的地形圖,初始是「殖民地測繪系統」(總督府製圖部、總督府臨時臺灣土地調查局、蕃務本署、警察本署、土木局等)製作的地圖;1909(明治42)年之後,配合正式三角測量製作地形圖的中央測繪系統(陸地測量部,簡稱陸測)。[參考文獻黃清琦(2014)文指述]

6.基線測量,設有宜蘭基線(4,226m)、埔里社基線(2,576m)、鳳山基線(4,961m)等三條。

7.計有宜埔(1914-1917年測設)、埔鳳(1916-1918年測設)、鳳花(1919-1921年測設)、宜花 (1920年測設)等4個三角鎖;並於中部另設三角鎖,橫貫南投連接東西兩岸三角網。佈設一等三角點101座(含25座補點),然後依序佈設二等三角點320座,三等三角點1,615座及四等三角點5,867座,總計達7,903座。[參考文獻鄭安睎(2014)文第2頁]

8.《臺灣總督府檔案公文類篡》載:陸地測量部於1909(明治42)年11月開始埋設一等三角點,計58點。由字1-49號一等三角點,由測量技手古田盛作埋設;羽字 1-9號一等三角點,由測量技手吉村義行埋設。[三角點基石同好社FB]

依 《地學雜誌》之報告,臨時臺灣土地測量局以三角測量方式於1904(明治37)年測得新高山高度為13,020日尺(約3,945公尺)[此為二萬分一《臺灣堡圖》上標註的數值]。參考文獻陸地測量部(1933)文載:1908(明治41)年11月下旬,野呂寧前往新高山進行山區進行測量,隔年確認新高山高度為13,075日尺(約3,961.7公尺) [此為五萬分一《臺灣蕃地地形圖》上標註的數值];幾年後,於1925( 大正14)年確認新高山為13,035日尺(約3,949.95公尺),高度少了40日尺。[ 距離(高程)單位,堡圖使用日尺,陸測用公尺。日尺指《明治度量衡法》的「曲尺」,訂為10/33公尺=0.30303公尺。]

早期西方人稱此山名為Mt. Morrison,明治天皇於1897年6月28日將臺灣最高山命名為「新高山」。

參考文獻陸地測量部(1932)文載:1924(大正13)年,臺灣總督府辦理新高山測定(水準測量法),真高(正高)3,950公尺(1924年國際地球原子)。1980年臺灣地區基本控制點檢測後,公佈玉山之高程為3952.382公尺(1967年國際地球原子)。

9.參考文獻陸地測量部(1932)文載:依據1932年度陸地測量部在《地學雜誌》上的報告。

10.參考文獻陸地測量部(1932) 文(1.)指述。而參考文獻鄭安睎(2014)文第2頁載稱:一等水準測量,係於1913(大正2)年(始設高雄驗潮站)至1936(昭和11)年(正式公布控制測量成果)測設,以基隆驗潮站(1914年設)所測平均海水面為基準,環島幹線共設標石326座。

11.參考文獻陸地測量部(1932)文載稱:設置了200座主水準點和250座次水準點(點數為近似值)。

12.三角點連絡測量,也就是將「地籍三角點」及「陸測三角點」混合在一起進行測量觀測。

13.地面攝影測量 (terrestrial photogrammetry),日文”地上寫眞測量”。攝影測量技術日本於1921(大正10)年陸地測量部自德國引進;1925(大正14)年陸地測量部使用航空照片進行了校正測量的測試。1945(昭和20)年採用航空攝影測量技術測製臺灣五萬分一地形圖。

14.陸地測量部(1932)文指述。

15.參考文獻陸地測量部(1933)文載,1921(大正10)年開始測繪,1922(大正11)/8開始發行,至1932(昭和7)/10計發行135幅;全數173幅(涵蓋全省是275幅)。

16.參考文獻陸地測量部(1933)文註:「富貴角」幅是1924(大正13)年測圖,餘是1925(大正14)年之後測圖的;昭和2/4開始發行,至1932(昭和7)計發行85幅;全數110幅(不含澎湖群島7幅)。

17.同註釋9.。另參考文獻陸地測量部三角科(1925)文載:陸地測量部1932年的報告指出臺灣測設有一等三角點94座,二等三角點251座,三等三角點1,101座及四等三角點542座,圖根點2,170座;總計4,158座。

18.本圖組係以《臺灣二十萬分一帝國圖》為底圖,運用《臺灣兵要地誌概說》內之兵要地誌資料,以紅藍色加繪註印製發行。1950(民國39)年8月我國防部再委由聯勤測量處測量製圖廠重新譯註修訂,製印發行本製版的《二十萬分一臺灣省兵要地誌圖》7幅。

19.1946年6月1日,原軍令部第四廳製圖處、第三處製圖所及各測量隊製圖課等總編併為國防部測量局製圖廠(南京),下設北平、重慶二分廠。1948年冬,國防部測量局由南京遷到廣州;1949年7月,製圖廠及分廠改編為製圖第一廠(廣州)及製圖第二廠(重慶)。

20.「中美合作製圖」在此之前,雙方早已有合作之兩例:其一是1944年10月19日中美雙方政府在重慶簽訂《中美合作航空測量合同》(Agreement on Aerial Photography in China),雙方合作航測大陸西南各省百萬分一航空用圖。其二是1946年10月17日雙方在南京簽訂《 中美合作測圖合同》(Sino-American Cooperative Mapping Agreement),採航測製作中國地區之地圖,繪製中國大陸廣東等11省(含臺灣)之1/50,000地形圖,並據此編製1/250,000地形圖、1/1,000,000輿圖及航圖。

21.美國陸軍製圖局(U.S. Army Map Service, AMS )於1944年起,先是採用多圓錐投影,運用日製版的二萬分一、二萬五千分一、五萬分一地形圖等圖資編纂,並利用航照修測;1951年及1952年再版時,則已改用橫麥卡托投影,且部分圖區直接運用多倍測圖儀測製。總幅數110幅,1951年版以後為108幅(因澎湖地區由6幅修正改版為4幅)。1956年起,聯勤製圖廠根據美國陸軍製圖局1951年及1952年出版的五萬分一地形圖修測、譯註(依《修正中英譯音表》)、複製。

22.臺灣省政府於1950年4月5日行政區劃分為16縣(臺北縣、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、臺中縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、臺南縣、高雄縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣)、5省轄市(基隆市、臺北市、臺中市、臺南市、高雄市)。

23.原美國陸軍製圖局 (AMS)於1968年改制更名為「美國陸軍陸地測量司令部」(U.S. Army Topographic Command, USATC),1972年與「航空地圖及資訊中心」(Aeronautical Chart and Information Center, ACIC)等各相關單位合併改編成為「國防製圖局 」(Defense Mapping Agency, DNA),而USATC也更名為「國防製圖局陸地測量中心」(Defense Mapping Agency Topographic Center, DMATC)。因應現況發展,DNA 於1996年再改編為「國家成像和測繪局 」(National Imagery and Mapping Agency, NIMA國家地理空間情報局 」(National Geospatial-Intelligence Agency, NGA ),直到現在。

參考文獻

日本

本國

地圖俱樂部(2022),《日治時期大正年間臺灣三角點(連絡)測量成果表簡介》 。臺北:中央研究院人社中心GIS專題中心。

地圖俱樂部(2025),《「第一代水準測量點原點」位置》 。臺北:中央研究院人社中心GIS專題中心。

李國鼎主編(2014),《第四O一廠廠史紀念專輯_國防測量製圖光電〜創制112周年專刊》。臺中:國防部軍備局生產製造中心第401廠。

許哲明主編(2002),《經天緯地_國防測繪機構創制一百週年紀念專刊》。臺北:聯勤總部測量署。

許哲明(1998),《臺灣地區地形圖之演進-五萬分之一地形圖圖說》,《地圖》_中華民國地圖學會會刊,第9期,頁1-16。臺北:中華民國地圖學會。

許哲明(2016),《臺灣二萬五千分之一地形圖早期測繪之探討》,《地圖》_中華民國地圖學會會刊,第25&26期,頁10-18。臺北:中華民國地圖學會。

許哲明、廖泫銘(2017),《我國與美國早期合作製圖事蹟之探討》,《地圖》_中華民國地圖學會會刊,第27期,頁59-77。臺北:中華民國地圖學會。

黃清琦(2014a),《五萬分一蕃地地形圖的測繪歷程》,中華民國地圖學會第14屆地圖學術研討會。臺北:中華民國地圖學會。

黃清琦(2014b),《臺灣地形圖的圖名、圖號系統及其與地圖編目的關係》,《大學圖書館,第18 卷 第1期(2014/3),頁58-82。臺北:國立臺灣大學圖書館。

翁世豪(2018),《玉山高度初解:探尋陸地測量部新高山真高測量》,《歷史臺灣》_國立臺灣歷史博物館館刊 第16期,頁171-189。臺北:國立臺灣歷史博物館。

翁世豪(2020),《探尋埔里社一等基線網》,《歷史臺灣》_國立臺灣歷史博物館館刊 第19期,頁133-151。臺北:國立臺灣歷史博物館。

鄭安睎(2014),《日治臺灣山區地圖測量人員生平與其貢獻》,中華民國地圖學會第14屆地圖學術研討會。臺北:中華民國地圖學會。

劉達康主編(2014),《測量隊紀念專刊_縱橫天下奠基國防》。臺中:國防部軍備局生產製造中心第401廠。

聯勤總部測量署(1980),《臺灣地區基本控制點檢測工作總結報告》。臺北:聯勤總部測量署。

![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English