![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

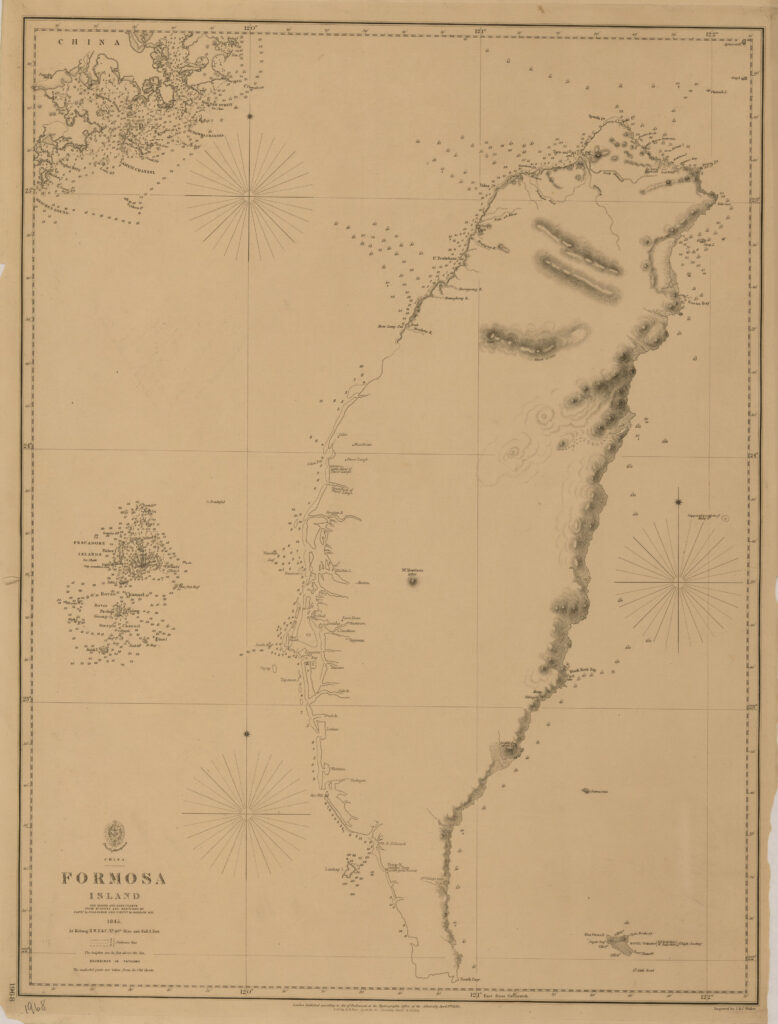

根據費德廉教授的研究,1817-1867年間,英國東印度公司和英國海軍的軍官和水手,在臺灣沿海及澎湖海域進行了數次測量。第一次鴉片戰爭(1839–1842)英國擊敗清政府,戰後雙方簽訂《南京條約》,將香港割讓予英國。隨後,英國海軍以香港為據點,積極展開太平洋西岸的詳細調查與測繪工作。其中,英國海軍軍官暨探險家理查・柯林森(Richard Collinson, Sir)於1842年至1846年間,負責自揚子江口至香港沿岸地區(包括臺灣)之測繪。

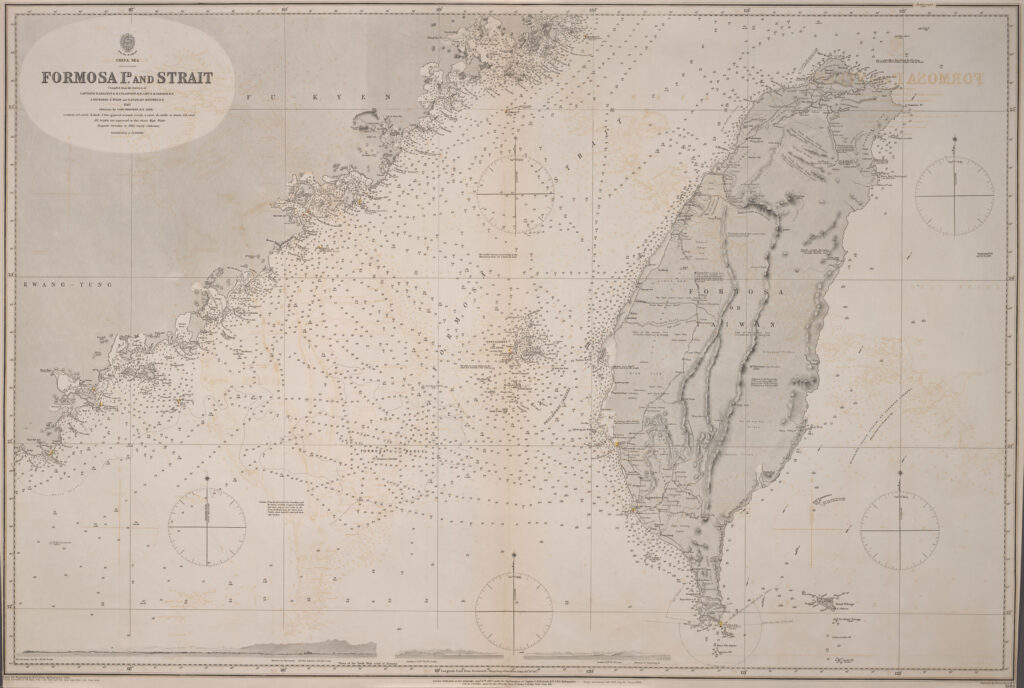

在此期間,柯林森根據舊海圖資料,並針對北部及東部海岸進行實地測繪,最終於1845年完成《福爾摩沙島》(Formosa Island)海圖,並由英國海軍部海道測量局(Hydrographic Office of the Admiralty)1850年正式發行,編號為Admiralty Chart No. 1968;此圖精確描繪了全島的輪廓,使福爾摩沙的地理形貌,特別是東海岸首次以科學化方式為西方歐美所廣泛認識;這張海圖在1886年有發行第二版《福爾摩沙及海峽海圖》(Formosa Id. and Strait)。

1844年美國與清政府簽訂《望廈條約》正式建立外交關係,取得跟英國一樣特許,可以在五個條約港口通商;1840年末期美國成功的西部領土擴張,將太平洋沿岸(加州、俄勒岡州、華盛頓州)併入國土,美國在華商業社群便急於擴大在太平洋貿易中的影響力;英國除了五口通商及片面最惠國待遇外,憑藉以香港殖民地作為貿易據點,拓展對華貿易獲得了巨大成功,這不僅鼓勵了美國商業團體採取行動,也警示美國在開發東亞資源的競賽中遠遠落後於競爭對手。

1852年,華盛頓政府決定由海軍准將馬修・培里(Matthew C. Perry)率隊(一般稱為美國培里艦隊)前往東亞,任務有二,第一是以武力迫使日本向西方(最好是美國)開放貿易與政治影響力,第二是對東亞島鏈進行調查,分析美國西岸向東亞延伸蒸汽船航行路線的可能性線。1853年至1854年間,美國培里艦隊兩次訪問日本,迫使日本幕府同意開放國門與西方進行貿易,這項協議最終以《美日修好通商條約》(1858年7月29日)獲得確認,是日本「被動現代化」的開端;在第二次訪日時,培里下令馬其頓號及補給號前往台灣(福爾摩沙)北端的基隆港,調查臺灣島煤礦的狀況。

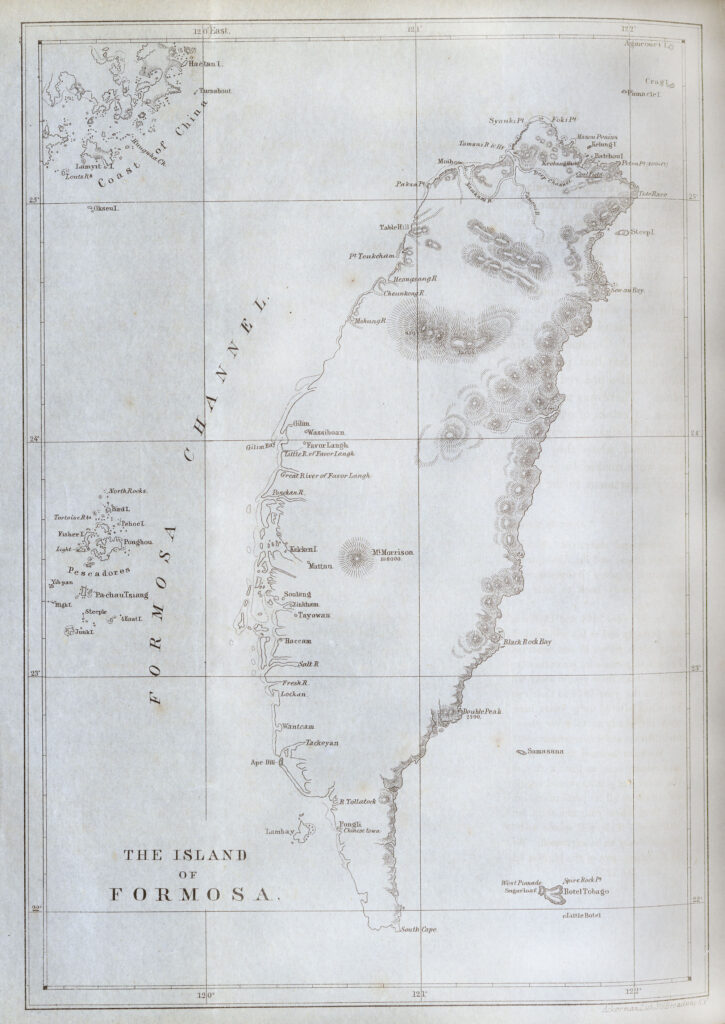

在蒸汽船時代,基隆因著優良的港口條件與豐富的煤礦資源,成為美國設立貿易據點的潛力地點。培里返國後,帶回一幅《福爾摩沙島》(The Island of Formosa),並向華盛頓政府建議,美國應仿效英國在香港的成功經驗,至少應從清朝手中佔領臺灣北部(若非全島),作為進軍東亞貿易的據點,最終美國國內正值南北戰爭,未處理培里的提議。

這張《福爾摩沙島》圖刊載於美國遠征日本與東亞的官方報告中,其內容大致承襲柯林森(Collinson)所繪《福爾摩沙島》(Formosa Island)海圖,惟比例尺較小,圖中特別以雙底線標註雞籠港旁的「煤田」(Coal Field);然而,圖中玉山(Mt. Morrison)標高卻誤植為108000呎,為一明顯錯誤。

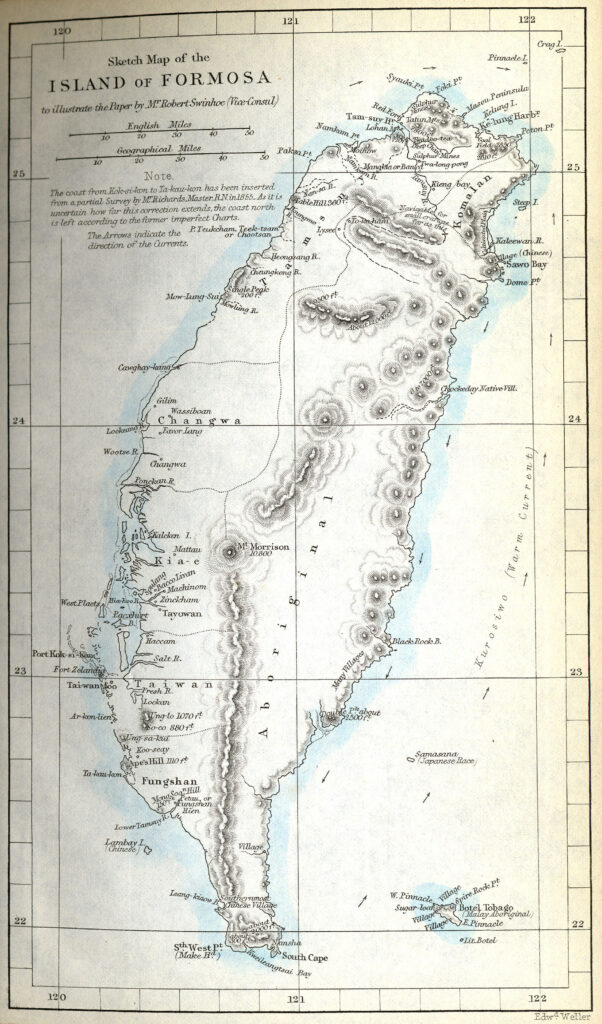

第二次鴉片戰爭(1856-1860年)結束後,清政府與列強簽訂了《天津條約》(1858年)與《北京條約》(1860年),根據這些條約,清政府被迫開放更多通商口岸,其中包括臺灣雞籠、淡水、安平、打狗四個港口;1861年7月,英國駐臺灣府副領事羅伯特・史溫侯(Robert Swinhoe, 1836–1877,譯名郇和、史溫侯、斯文豪)抵達臺灣,並於府城附近設立英國領事館,至同年12月,領事館遷至滬尾,自此頻繁往返於兩地之間,先後在臺灣南北展開實地考察,留下豐富的觀察紀錄與自然史調查採集資料。

1864年,史溫侯繪製了一幅《福爾摩沙島圖》(Sketch Map of the Island of Formosa),刊登於《皇家地理學會期刊》(Journal of the Royal Geographical Society)。史溫侯不僅為外交官,亦是知名博物學者,屬於英國皇家動物學學會(Royal Zoological Society)與皇家地理學會(Royal Geographical Society)成員。此圖主要依據柯林森繪製之《福爾摩沙島》(Formosa Island)海圖加以擴充,新增大量陸域地理資訊,包括山名(如:Tatun Mts)與聚落名稱(如:Mangkia or Banca、Twa-long-pong),並首次正確描繪當時福爾摩沙島的行政區劃,標示彰化(Changwa)、嘉義(Kia-e)、臺灣(Taiwan)、鳳山(Fungshan)四縣,以及淡水(Tamsuy)、噶瑪蘭(Komalan)二廳。此外,噶瑪蘭以南之東部區域則註記為「原住民」(Aboriginal)。值得一提的是,玉山南北兩側山脈的走向,亦首次在該圖中被具體呈現。

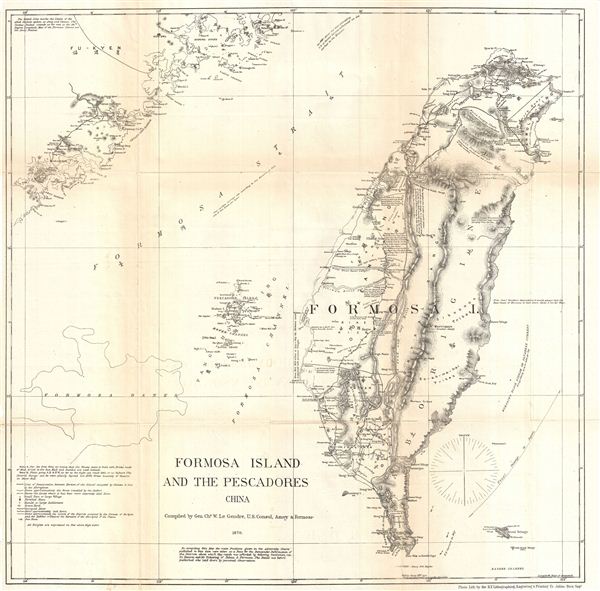

1870年,美國駐廈門領事李仙得(Charles W. Le Gendre, 1830–1899)繪製《福爾摩沙島與澎湖群島圖》(Map of the Island of Formosa and the Pescadores Islands),該圖為其在臺灣南部從事外交與軍事活動的重要成果。

英國海軍部海道測量局(Hydrographic Office of the Admiralty)1886年有發行Admiralty Chart No. 1968第二版,《福爾摩沙及海峽》(Formosa Id. and Strait)海圖,圖上島內陸地資訊李仙得《福爾摩沙島與澎湖群島圖》高度雷同,主要是額外增添許多臺灣海峽的水深測量資料。

在十九世紀中葉,英國與美國對福爾摩沙(今臺灣)的測繪活動展現了海圖與陸圖之間的相互參照與補充,海圖提供了精確的海岸線與水深資料,而陸圖則補充了內陸的地形與人文資訊;英美兩國在地圖製作上的互相參照與資訊共享,不斷累加對於臺灣周遭海洋及島內地理空間基本知識,也促進了各界對臺灣地理與資源的深入了解。

參考資料: