![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

撰文/許哲明 (軍備局生製中心第401廠測繪榮譽顧問、中華民國地圖學會監事)

本文轉載節錄自《臺北市立文獻館典藏地圖專輯(全二冊》_下冊_第陸章軍事地圖_概述_第6節:1895‒1966年,臺灣軍用地形圖之演進(pp.136-138),暨地圖介紹 17-20 幅文(pp.205-220) :1944-1945年美國陸軍製圖局繪製臺灣地區地圖。該書是由臺北市立文獻館於民國114年7月發行出版(ISBN/ISSN:9786264100113)。

〔本文之轉載獲臺北市立文獻館同意,深表感謝;圖表號沿用原書〕

臺灣第一套軍用地形圖圖組是「明治二十八年測圖」的《臺灣五萬分一圖》,是日本陸地測量部臨時測圖部於1895年開始測圖,其順序首先是澎湖,而後臺灣西部,由北往南,最後臺灣東部,由南往北,測量繪圖工作總共耗時近一年半,全臺計有105幅;於1897-1903年間製版,1904年發行;其為單色〔經差15’x緯差10’〕圖廓,是沒有正規三角點(編圖控制點)基礎下施行的「迅速測圖」,故測量精度較低,海岸、河流的走向、聚落的位置和大小,對照後來地圖是有些差異。此圖組是陸測簡化圖式後的地形圖,目的在提供作戰部隊的應急使用,不是日本帝國系統(陸測)的正式地形圖。

1924年起,日軍參謀本部陸地測量部施行繪製正式的五萬分之一地形圖,製作方式採實地施測(測板測製或航照測製),或編纂(山地區域採用《五萬分一蕃地地形圖》補充)。當時為了應急或快速成圖提供使用,而將現地完成的原圖,未經修整處理就直接付諸製版,即所謂「假製版」,印刷成圖,此類圖面上缺圖例,較不易閱讀。本圖組相關數學基礎是採多面體投影(Polyhedral Projection)及1841年白塞爾橢球體(Bessel Ellipsoid),大地基準點是埔里虎子山三角點(λ 120°58’25”.975 E, φ 23°40’00”N),高程基準面以基隆平均海水面起算;坐標系統是臺灣方格網(笛卡爾坐標。坐標原點是經度:120° 58’25”.975 E 緯度:23° 40’00”.000 N),此在圖面上並沒有繪印出來*1。本圖組基本規格:圖幅,[經差15’x緯差10′]。圖號,採二十萬分一圖名+號序(1〜16) ,例:「臺灣豐原」幅,圖號為「臺中7號」。圖式,採《明治28年式地形圖圖式》。

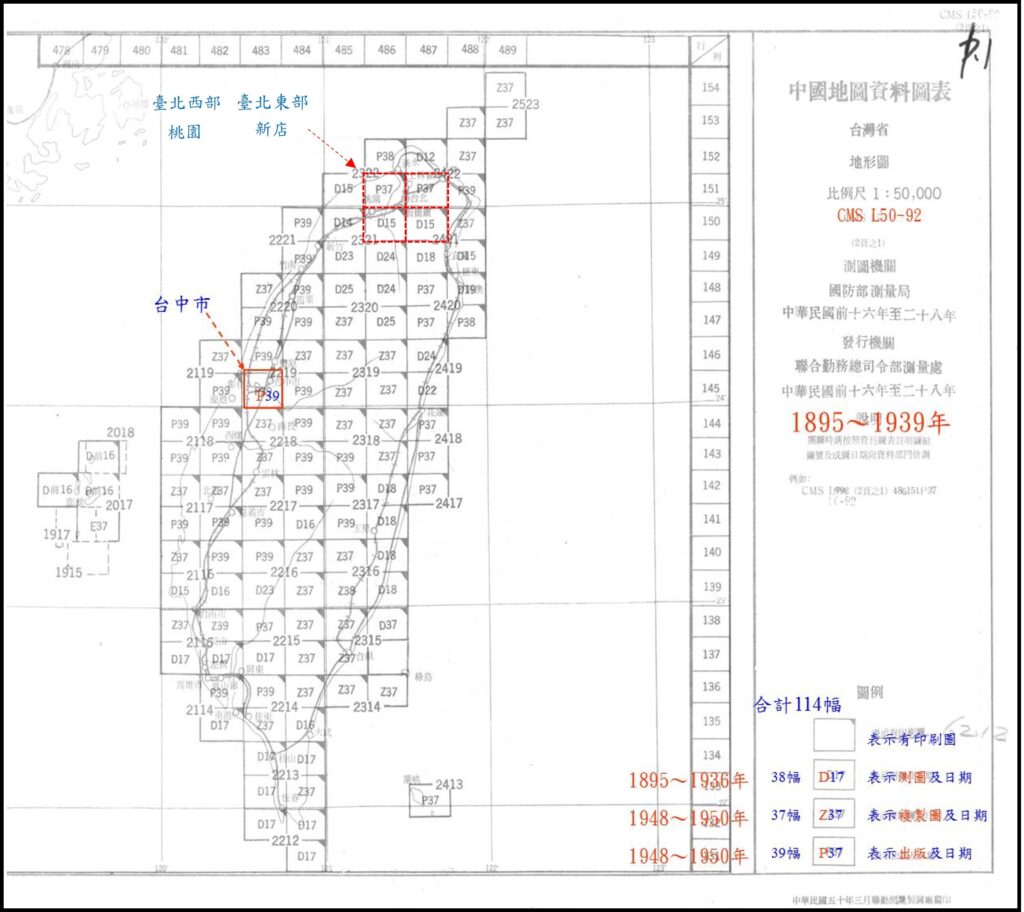

《日製版臺灣五萬分之一地形圖》全數117幅,臺灣本島110幅,澎湖群島7幅。1925-1938年測圖,1927-1944年發行。1943-1944年部分圖幅運用航照修測,再加印棕色圖資,1945年由臺灣軍司令部再複製發行。(請參閱圖7.1)

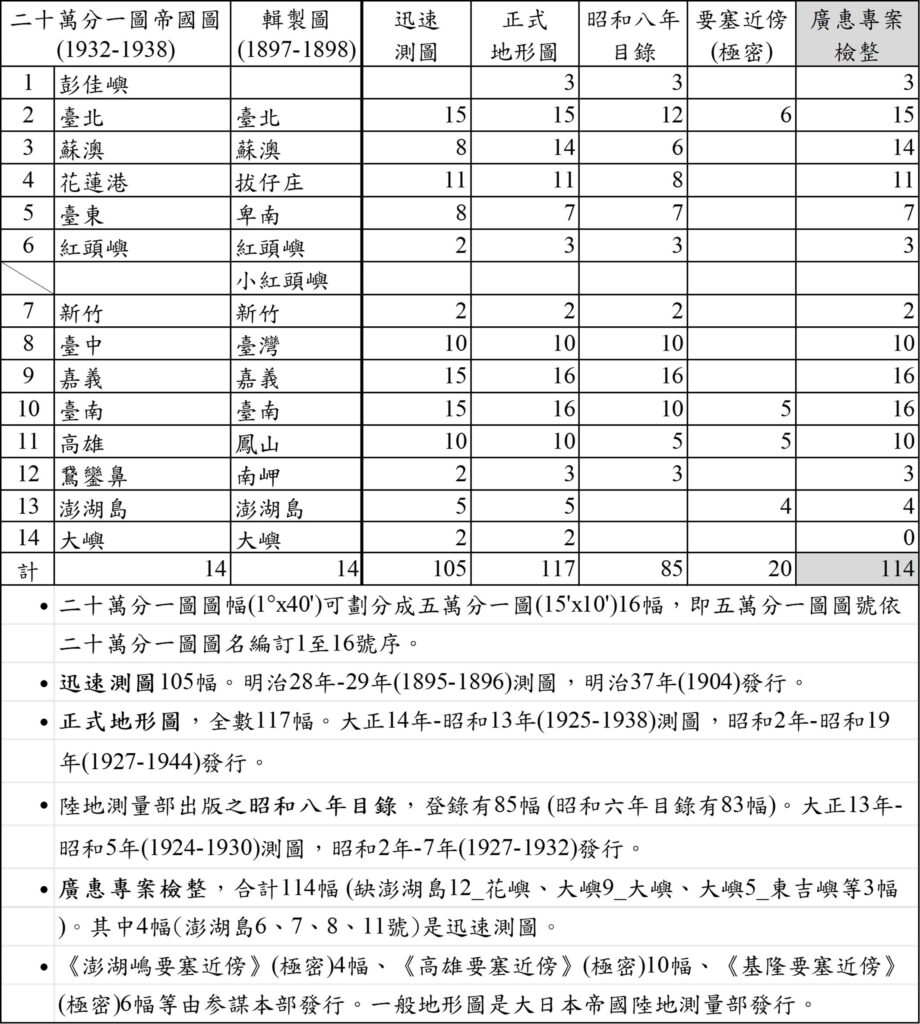

日製臺灣五萬分一地形圖相關各圖組之統計,請參閱表7.1。

表7.1 日製臺灣五萬分一地形圖相關各圖組之統計表

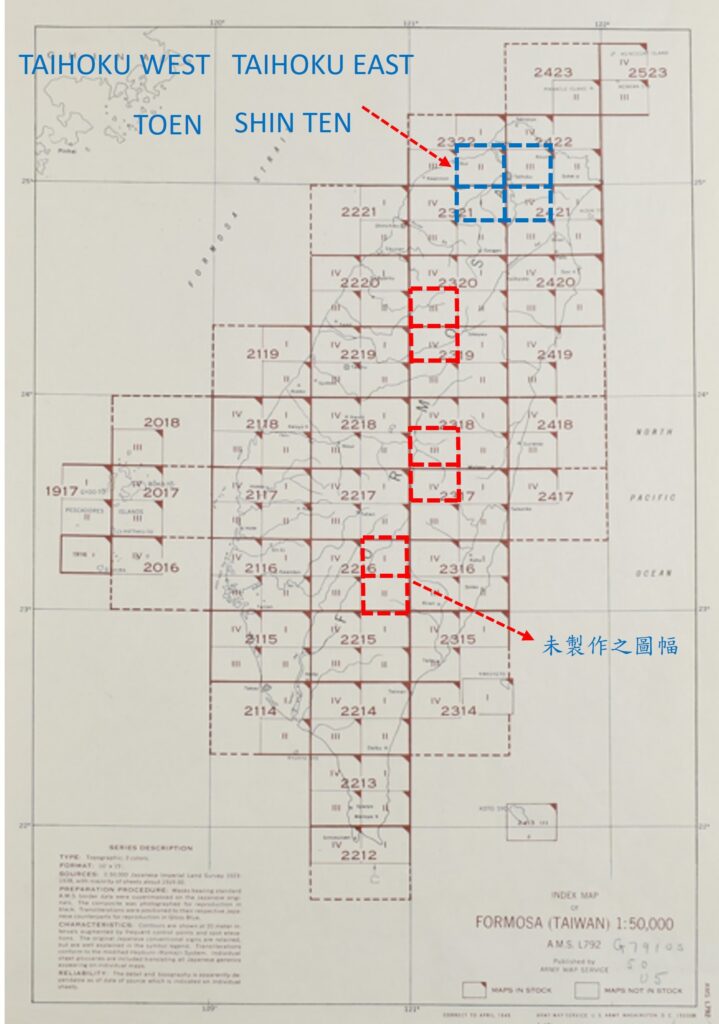

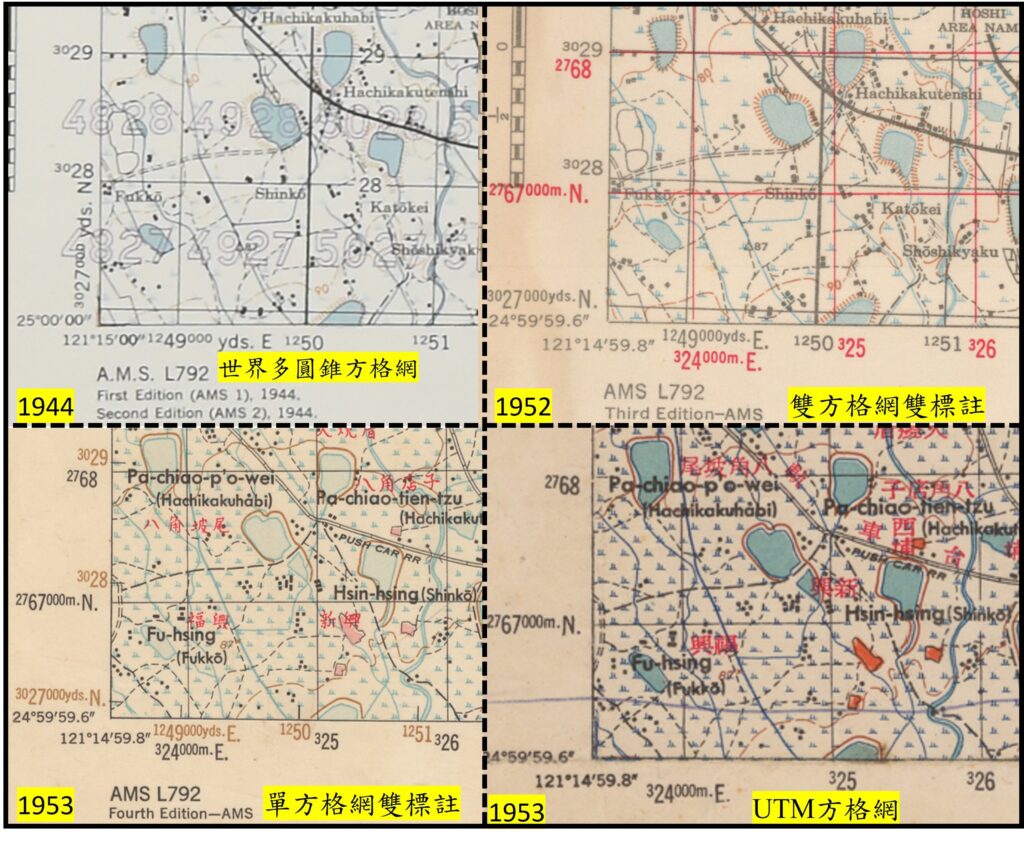

美國陸軍製圖局(U.S. Army Map Service, AMS 1942-1968)為提供對日本佔領區_臺灣進擊的戰術用圖-五萬分之一地形圖,於1944-1945年,採用多圓錐投影及白塞爾橢球體,坐標系統為世界多圓錐1,000碼方格網Ⅲ N帶D區*2,係運用日製版的二萬五千分一、五萬分一地形圖、二十萬分一帝國圖等圖資編纂,並利用1943-1944年航空照片修測,繪製發行《FORMOSA(TAIWAN) 1:50,000》(即《美製版臺灣五萬分之一地形圖》),是多色〔經差15’x緯差10’〕圖廓,全數有109幅*3,圖組號L792〔AMS 1、AMS 2〕。(請參閱圖7.2)

1950年AMS改算日治時期三角點成果(1909-1943年) *4,公布《臺灣五萬分之一三角點成果表》(日治成果改算版)後,即為UTM方格網坐標成果;於1951-1953年再版L792〔AMS 3、AMS 4〕*5,則改用橫麥卡托投影,採國際橢球體GRS-1924/1930及新的三角點成果,坐標系統為世界橫麥卡托(UTM)1,000公尺方格網50、51帶,且部分圖區直接運用多倍測圖儀測製。1953年起,聯勤總部測量製圖廠根據AMS新L792(1951年版等),修測譯註複製發行《譯註版臺灣五萬分之一地形圖》(L792);此圖組一直採用到1966年*6,再改換生產新圖幅〔經差15’x緯差15’〕的圖組,即《新圖幅老五萬分之一地形圖》(L7001)。

註釋

1.方格網是編圖時展繪圖隅點(四個角)及圖內三角點用的。一般是將經緯度計算成圖上值(笛卡爾坐標值),再展繪上去。日製圖正式印製圖(尤其是兵要圖)會繪印上方格網的,稱「方眼」(日文漢字),而很多是「假製版」圖(臨時用圖),因戰需緊急用途而沒有印上「方眼」。

2.坐標系統(世界多圓錐方格網)是日製版大尺度地形圖(1945年之前)所沒有的。

3.按全區圖幅應共有115幅,其中有6幅(2320-III、2319-IV、2318-III、2317-IV、2216-Ⅰ、2216-Ⅱ)美軍未予製作,故美製1/50,000地形圖計有109幅。臺北市市立文獻館館典藏有106幅(含圖表),缺2214-III、2214-IV、2119-I、2219-IV等四幅。美國德州大學Perry-Castañeda圖書館《FORMOSA(TAIWAN) 1:50,000》數位典藏圖資計有105幅(含圖表),僅差2214- I這一幅。網路上均可覽閱:https://maps.lib.utexas.edu/maps/ams/formosa。

另外AMS在同一時期也製作了一批臺灣城市地圖(Formosa City Plans, L991, 1944-1945),總計有26幅,比例尺有1/10,000(14幅)、1/8,000(5幅)、1/7,500(2幅)、1/6,000(5幅)等四種。這軍用城市圖是屬於地面作戰之戰術圖,主要用於供軍事行政及主要道路參考之用。Perry-Castañeda圖書館亦有數位典藏:http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/formosa_city_plans/

4.1909(明治42)年,日軍陸地測量部實施正式三角測量。陸續開始選點、布設各級三角點、基線測量、三角網測量;全島三角測量直到1943(昭和18)年度施測完成。三角點成果改算的目的,主要是基準(橢球體與坐標系統等)及投影改變了。

5.AMS 1、AMS 2、AMS 3圖幅設計是一樣的。AMS 1、AMS 2地名是採日文片假名拼音(Modified Hepburn羅馬化系統),AMS 3(部分)、AMS 4及之後的譯註版則採雙語。投影改變(多圓錐投影轉換為橫麥卡托投影)過度期階段,AMS 3版面是雙方格網(世界多圓錐方格網與UTM方格網)、雙標註,AMS 4是UTM方格網、雙標註;到了聯勤譯註版則是UTM方格網、單標註。

6. 1966年5月23日,「中美合作製圖會議」中,決議將五萬分之一地形圖圖幅規格由10’x15’擴大為15’x15’,同時圖組號也從L792變更為L7001。

地圖介紹第7項:1944-1945年美國陸軍製圖局繪製臺灣地區地圖

《美製版臺灣五萬分之一地形圖》圖組(A.M.S. L792)最早版本是美國陸軍製圖局(U.S.Army Map Service, AMS)*1於1944-1945年編製出版。

1.數學基礎:平面基準是虎子山三角點,高程基準是基隆平均海水面為零公尺起算;採用多圓錐投影,參考橢球體是國際橢球體 (GRS-1924/1930,即1909年海福特橢球體),坐標系統是世界多圓錐1,000碼方格網Ⅲ N帶D區。

2.製作方式:運用日製版的二萬五千分一、五萬分一地形圖編纂,及二十萬分一帝國圖圖資補繪,並採用1943-1944年航空照片修測之。

3.基本規格:▲圖幅:經差15’ ×緯差10’。▲圖組號:L792。▲總幅數:109幅。▲圖號:十萬四分編號法*2 (1/100,000地形圖之圖號4碼+羅馬數字一碼) ,例1/50,000「TAIHOKU WEST」幅【2322-Ⅱ】。▲圖式:中美共用圖式。▲樣式:五色印刷。

4.圖內表現1,000碼方格網,每一方格(1,000×1,000碼)標註空心四數字(縱軸橫軸各兩數值,即千碼數值,就是以方格左、下軸為準,取圖框邊標註的二位大數字),其用意是便於坐標報導之閱讀,以利作戰運用。

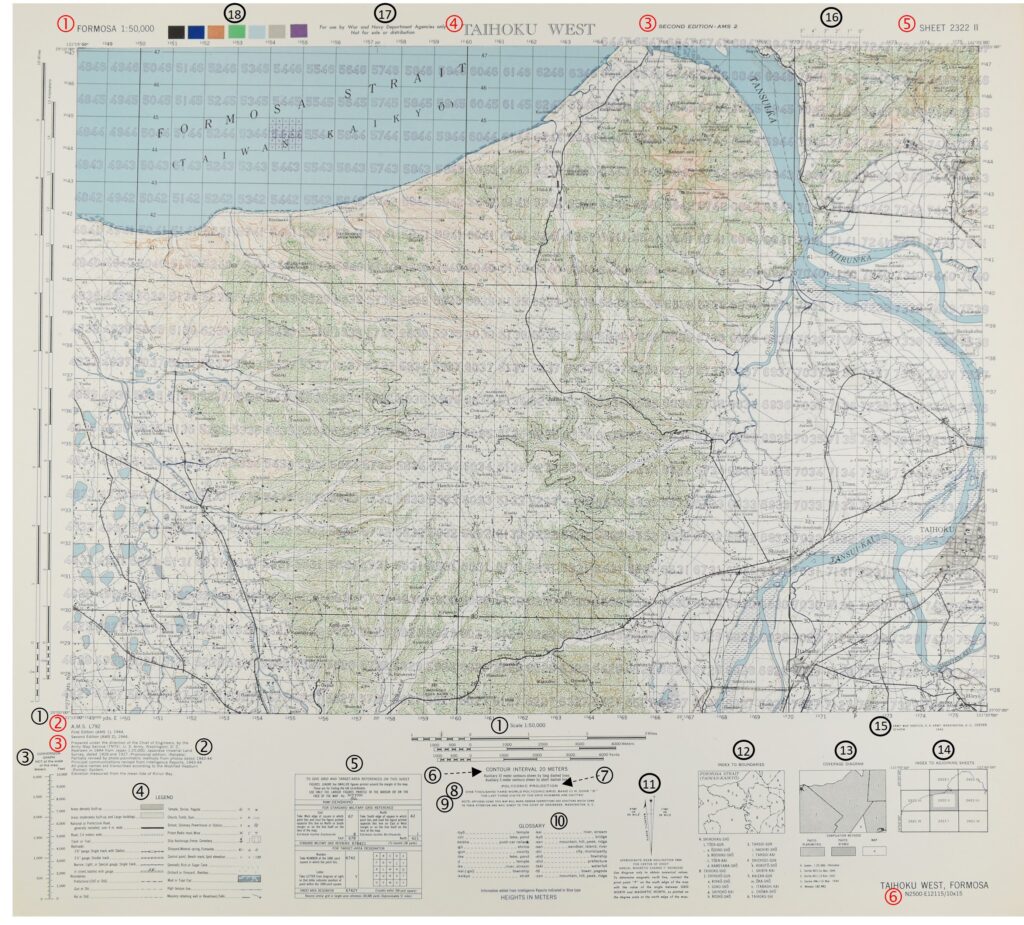

5.地圖7.1「臺北西部」幅,圖邊資料判讀,分兩部分說明:

(1)地圖的識別(紅號序)

(2)其他圖邊資料(黑號序)

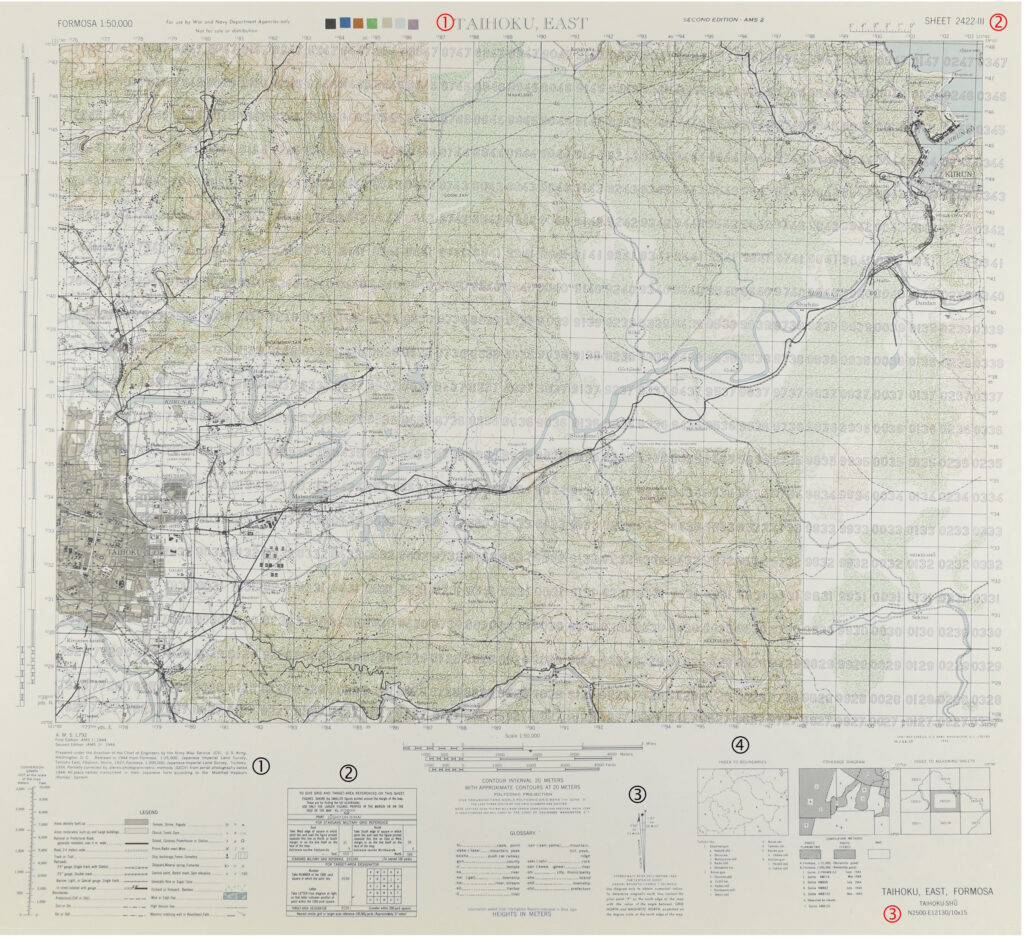

AMS於1944年運用日製1/25,000地形圖(1927年)編製本幅圖西半部(對照1925年日製1/50,000地形圖是類同,東半部是空白),東半部則採用1/200,000帝國圖(1934年)補充部分的圖資,再加上1944年的航照修測,惟山區也還是大部分空白,無等高線;1944年12月印製發行。相關的數學基礎、製作方式及基本規格均與前述地圖7.1「臺北西部」幅相同;相關的圖邊資料也大致相同,內容少部分有差別,說明如後:

(1)地圖的識別(紅號序)

(2)其他圖邊資料(黑號序)

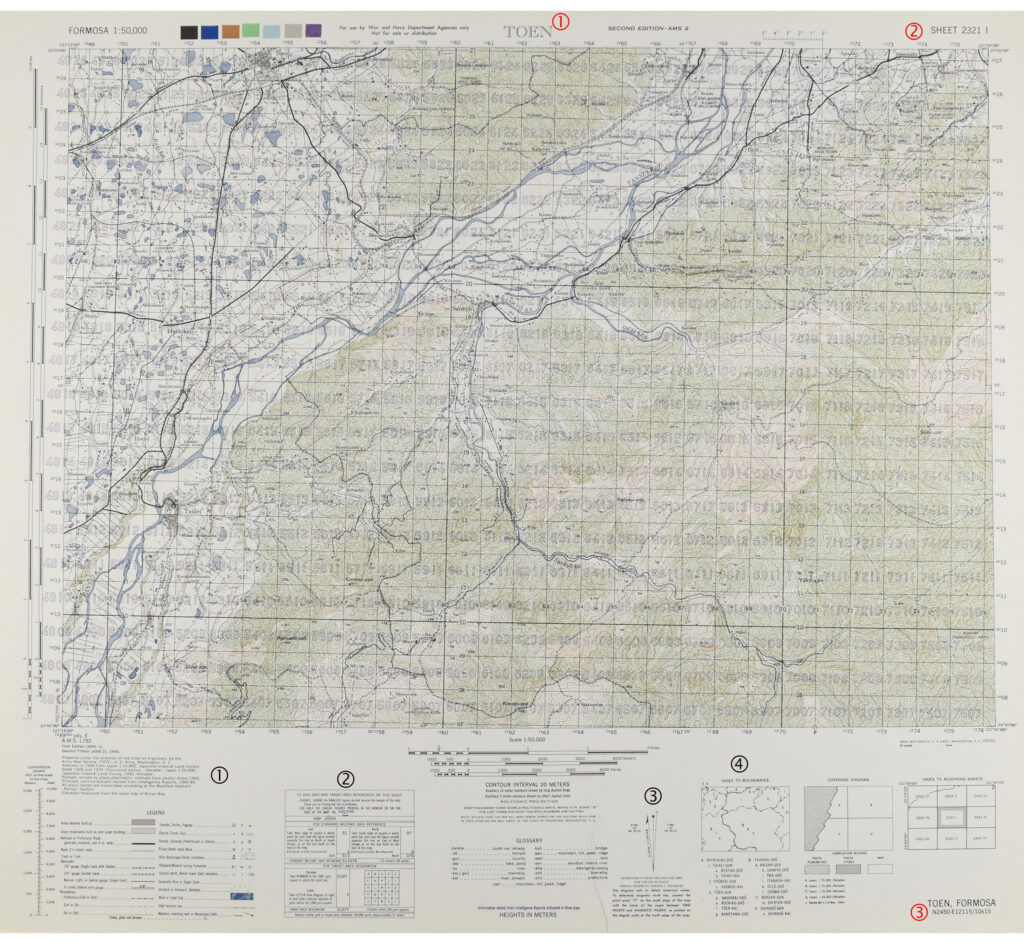

AMS於1944年運用日製1/25,000地形圖(1926、1929年)及1/50,000地形圖(1926年測圖,1930年修訂)等圖料編製本幅圖,再加上1943年的航照修測;1944年12月印製發行。相關的數學基礎、製作方式及基本規格均與前述地圖7.1「臺北西部」幅相同;相關的圖邊資料也大致相同,內容少部分有差別,說明如後:

(1)地圖的識別(紅號序)

(2)其他圖邊資料(黑號序)

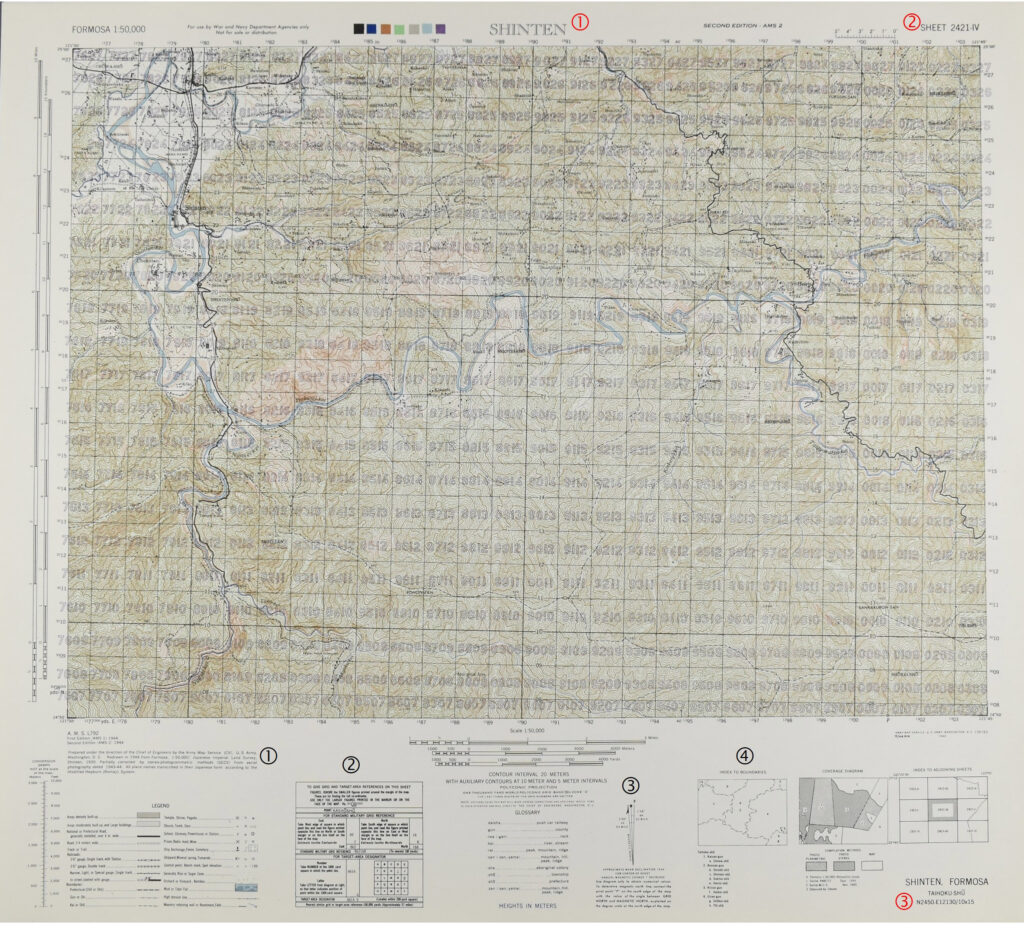

AMS於1944年運用日製1/50,000地形圖(1926年測圖,1930年修訂,1942年10發行)編製本幅圖,再加上1943-1944年的航照修測;1944年12月印製發行。相關的數學基礎、製作方式及基本規格均與前述地圖7.1「臺北西部」幅相同;相關的圖邊資料也大致相同,內容少部分有差別,說明如後:

(1)地圖的識別(紅號序)

(2)其他圖邊資料(黑號序)

註釋

1.陸軍製圖局(AMS)成立於1942年5月,至1968年9月改制更名為「美國陸軍陸地測量司令部」(U.S.Army Topographic Command, USATC),1972年1月擴裝改制更名為「美國國防製圖局」(Defense Mapping Agency, DMA),1996年10月再次擴裝改制更名為「國家影像製圖局」(National Imagery and Mapping Agency, NIMA),2003年11月再度改制更名為「國家地理空間情報局」(National Geospatial-Intelligence Agency, NGA),直到現在。

2.十萬是指1/100,000地形圖之圖號4碼,劃分為四,即是四幅1/50,000圖(右上是Ⅰ、右下是Ⅱ、左下是Ⅲ、左上是Ⅳ),故稱”十萬四分”。另在 圖號,亦有說明。

參考文獻

1.中研院GIS研究專題中心「臺灣百年歷史地圖系統」資料庫。

2.國防部情次室(1992),軍用地形圖閱讀手冊(增修本),內部刊物。

3.郭俊麟(2013),二戰末期臺灣五萬分一地形圖的製作1944-1945,中華民國航空測量及遙感探測學會學術演講。

4.許哲明、林祥曾(2003),美國國防測繪機構,測量技術通報Vol.105,聯勤總部測量署,內部刊物。

5.許哲明(2014),美製版臺灣城市圖,中華民國地圖學會/每月一圖/103.7。

6.許哲明、廖泫銘(2017),我國與美國早期合作製圖事蹟之探討,中華民國地圖學會會刊「地圖」27期(2017/11)。

7.許哲明(2019),早期朝鮮半島《五萬分一地形圖》之概觀,中華民國地圖學會/每月一圖/108.10。

8.許哲明(2022),日製臺灣五萬分一地形圖及其演化產製之地圖,中華民國地圖學會/每月一圖/111.11。

9.劉漢鋒、孫福生等編譯(1985),軍用地圖技術手冊,聯勤總部測量署,內部刊物。