![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

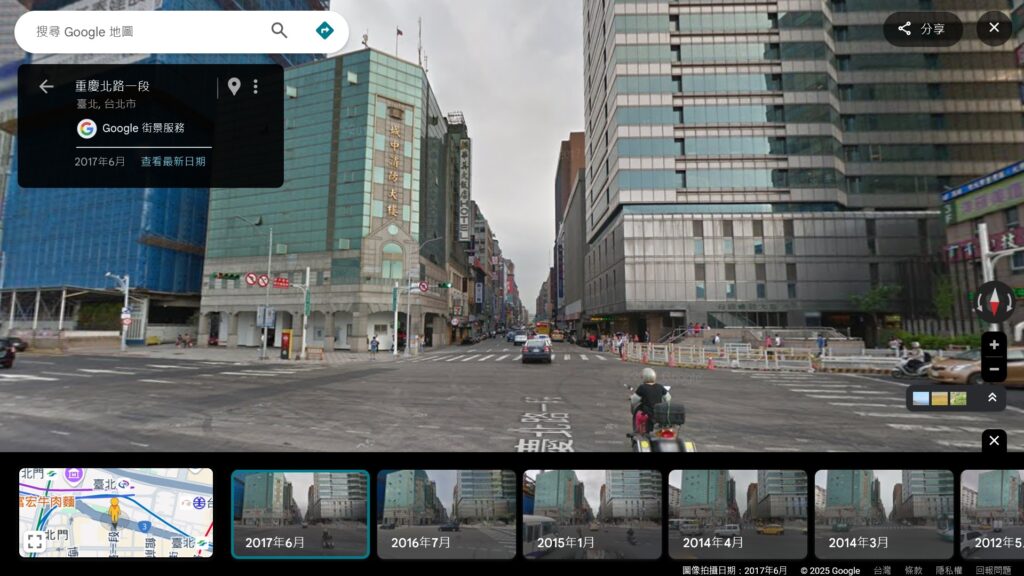

某日從忠孝東路與重慶南路交叉口向南望去,當時空氣品質理想,可以遙望看見遠方的山景(新北市永和區南勢角、新店區安坑地區),不過也意外發現有兩棟高樓矗立筆直道路最末,與過往印象有所不同,進一步比對Google地圖上的歷史街景影像,確實是2018年之後才出現的高層建築。

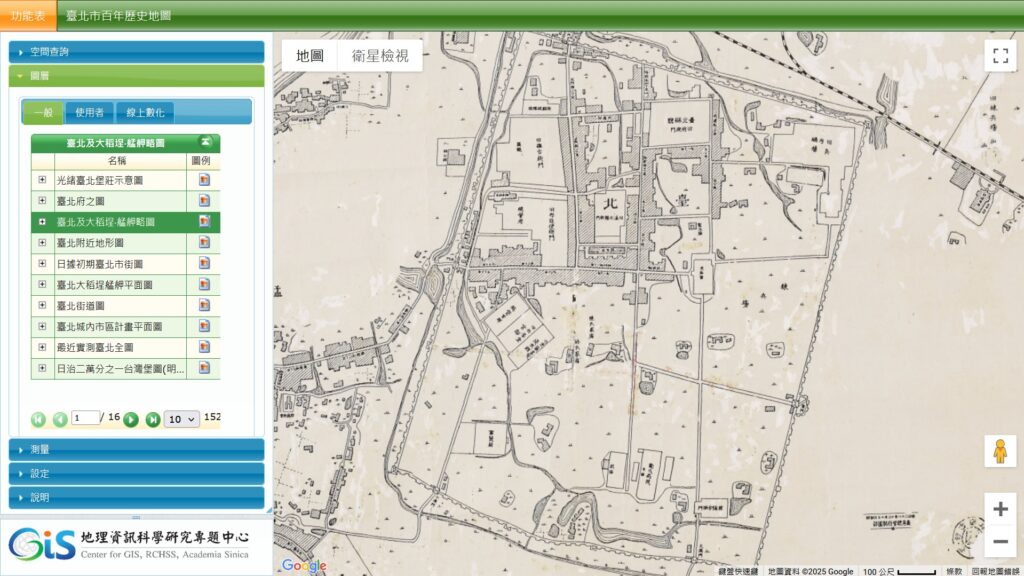

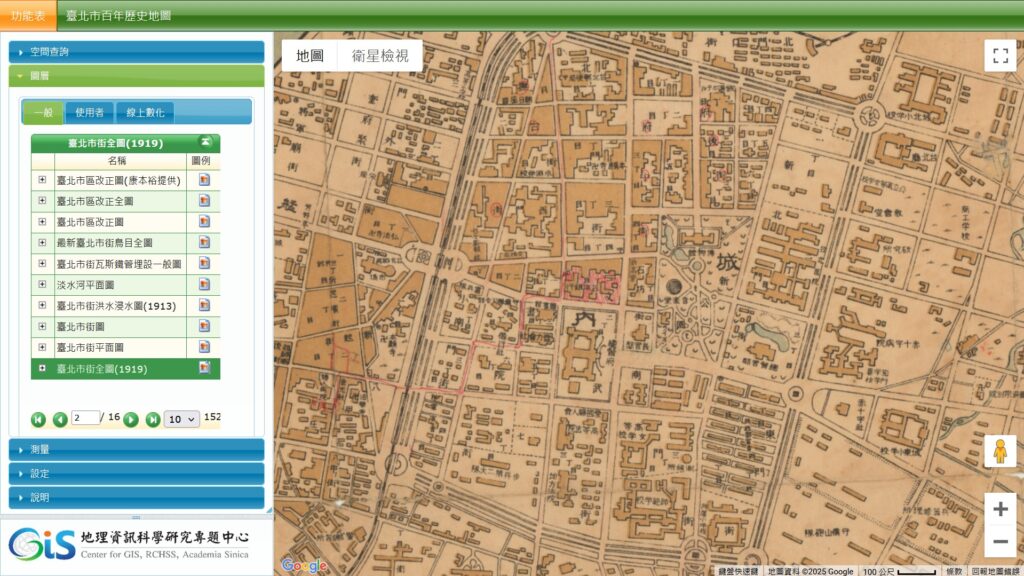

重慶南路台灣市府城內歷史悠久的街道,清代稱為府前街、文武街,是貫穿臺北城內中軸的南北大道,重要的臺北府衙門、淡水縣衙門、文廟、武廟皆在兩旁。日治時期選定在城內正中央,興建台灣總督府大樓(今日總統府),並於 1919年(大正8年) 竣工;重慶南路自百年前起,便是臺灣最高統治機關(總督府、總統府)前的主要大道,歷來承辦無數閱兵與遊行活動,至今仍保有筆直寬敞的格局與莊嚴氣勢。。

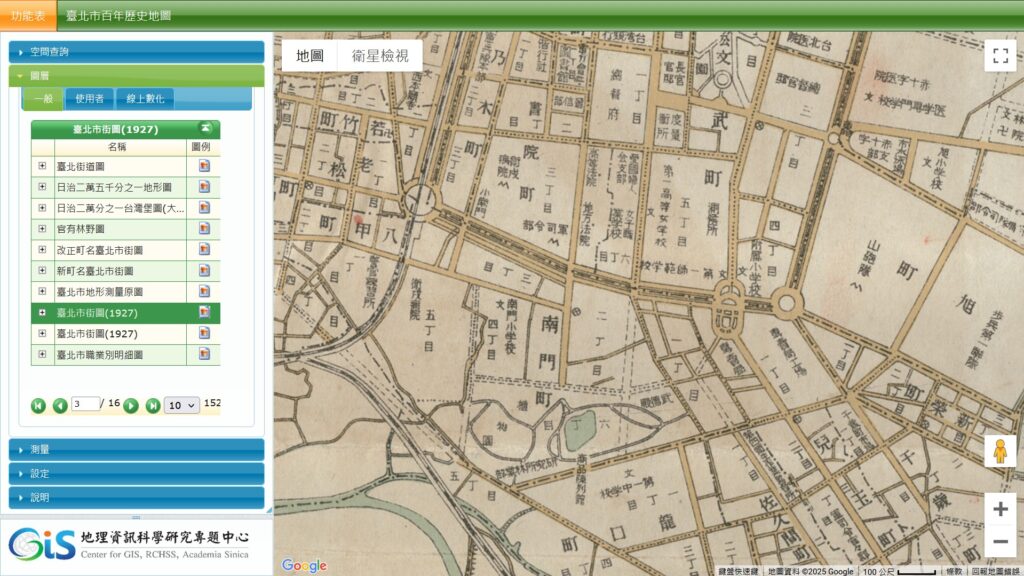

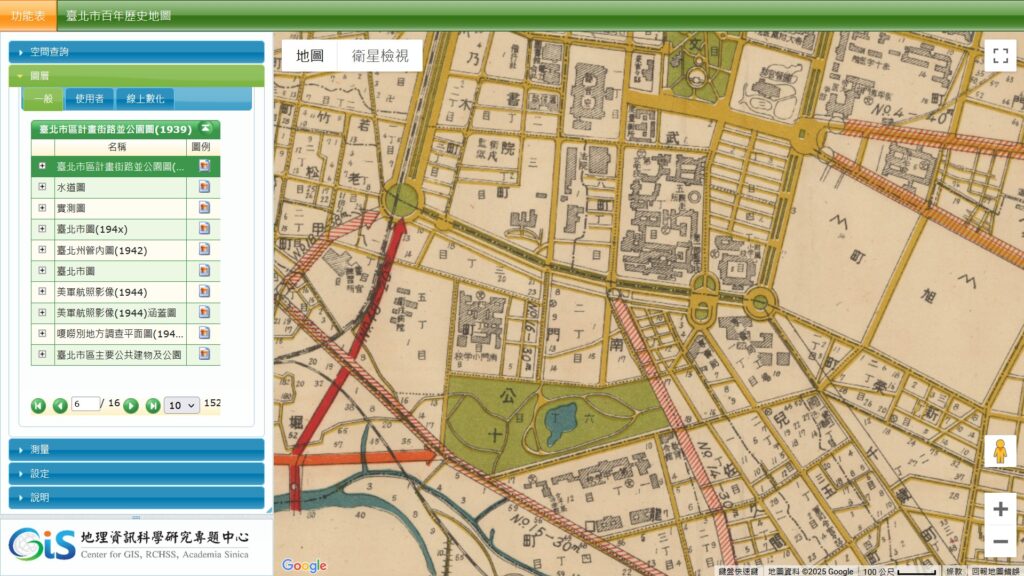

依照日治初期的市區改正計畫,重慶南路原本是預定筆直向南沿伸到第一中學門口(今建國中學),後來因為建功神社、植物園闢建,才改成往東南走向沿伸到中和;由於日治時期市區計畫及戰後博愛特區限高管制,城南地區都是文教機構或日式建築,沒有高層建築,因此長期以來重慶南路由北向南望去,視野也都十分通透,可以望見遠方新店山景。

至於前面提到新出現的建築為何?可以運用國土測繪中心「多維度國家空間資訊服務平台」,開啟三維建物模型並調整3D瀏覽視角,就可以查詢到該建築是23層新建建築。

利用框選放大功能,就可以查看建築細節與位置;同時,也可以比對臺北市千分之一地形圖,可以確認該建築是位於汀州路一段350號的都更案「太平洋之森」(2019年取得使用執照),距離照片拍攝位置(重慶南路最北端)最北端有2.4公里之遠。

本文透過一次日常觀察,回顧重慶南路作為臺北市歷史軸線的空間演變。從清代的府前街到日治時期的市區改正計畫,重慶南路不僅是政治權力的象徵大道,也承載著臺北城的發展記憶。近年來遠端視野中高樓的出現,反映都市更新帶來的天際線變化,而透過Google街景與多維度空間資訊平台的輔助,我們得以具體辨識建築變遷,認識距離與尺度背後的空間邏輯。