![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

臺灣省城是清朝時期臺灣建省後,首任臺灣巡撫劉銘傳於1887年(光緒十三年)選定在今臺中大墩街東南側地區興建的省會城池。該地理位置位於臺灣中部,旨在兼顧南北,強化中路的行政與軍事管理。省城規劃為八卦形城池,厚1丈5尺(約5.2米),而城門高1丈5尺3寸(約5.3米),面積約375甲6分(約合135公頃),設有八座城門、城牆、衙署、文廟、城隍廟、宏文書院、考棚、武營、巡捕廳等設施,為當時臺灣規模最大的建城計畫之一。

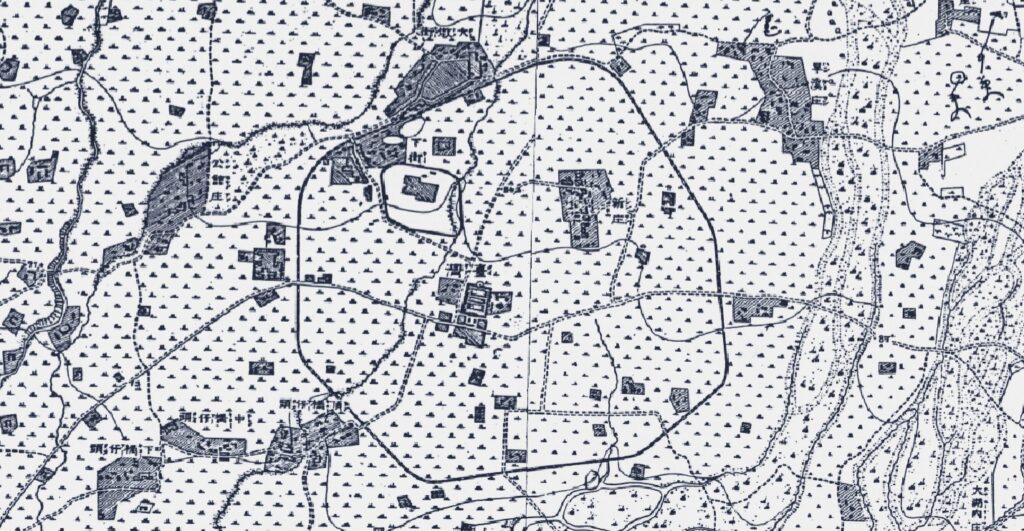

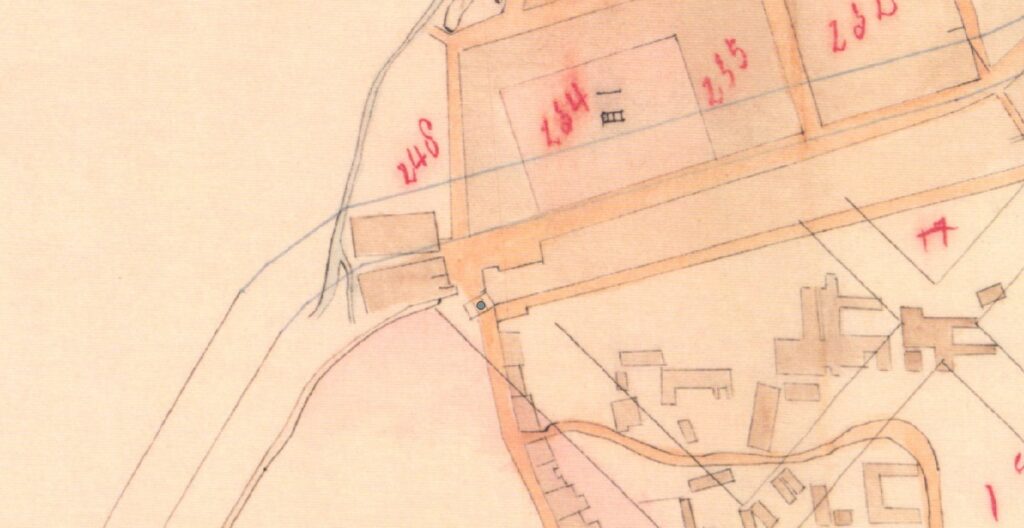

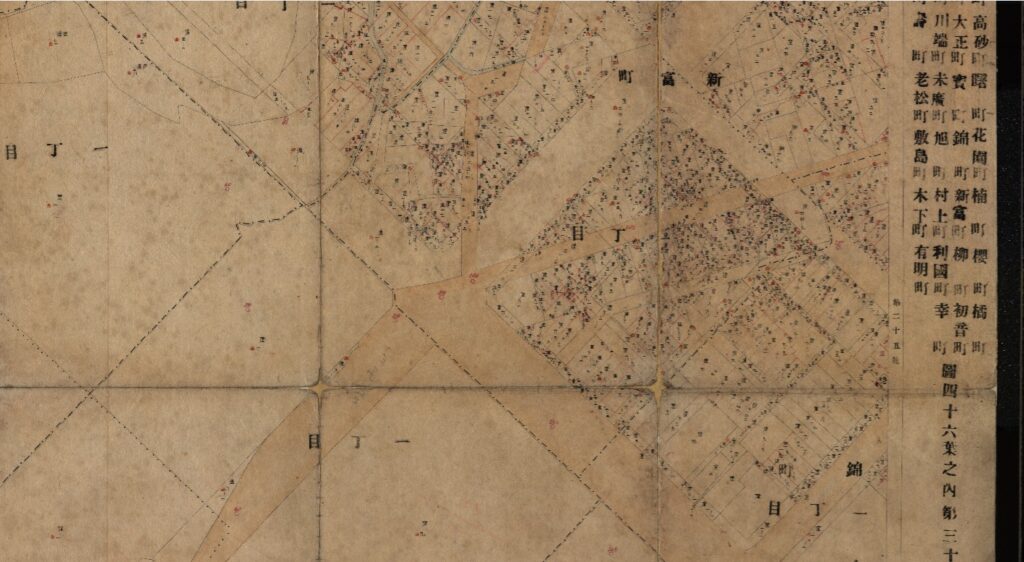

然而,隨著劉銘傳卸任,繼任巡撫邵友濂於1891年(光緒十七年)決定將省會遷至臺北府,導致臺中省城工程停擺,城池未能完工,城垣實際完成部分為大北門經小北門到西門這段約650丈長的部分(約2.2公里),此外大多僅築成150公分高的牆基。日治初期,臺中市區進行市區改正,城池全被拆除,僅留下大北門(坎孚門)城樓,該城樓後來移到臺中公園砲臺山旁,改稱望月亭作涼亭使用,2006年被公告為歷史建築。下圖是1895年「日治臺灣二萬分一圖:臺灣近傍」所見的臺灣省城城池。

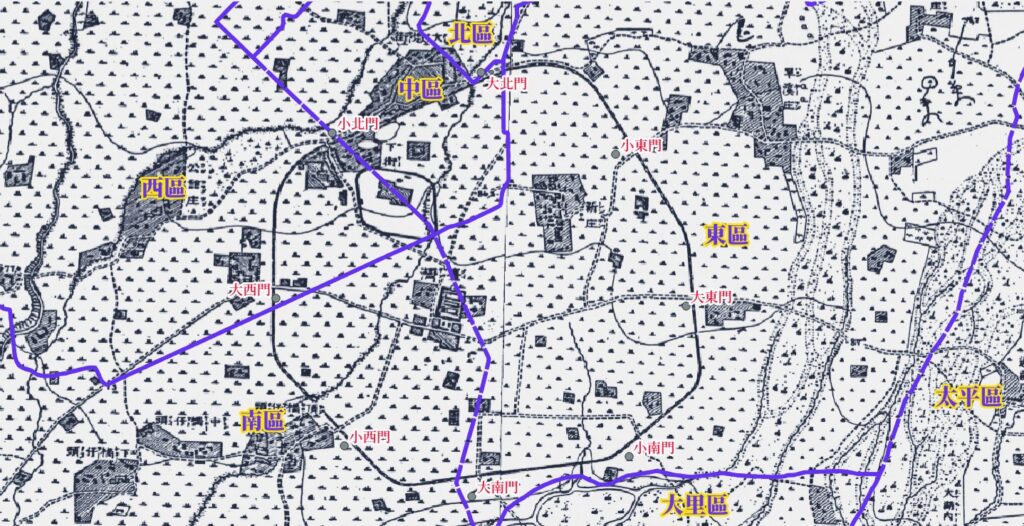

今日的臺中街區早已歷經多次都市改正與現代化發展,當年臺灣省城的城牆、街道與建築格局大多不復存在,使人難以從現有市容中窺見昔日城池的輪廓與風貌。不過,如果將城門位置與臺中市區界套疊在一起,就可以發現今日臺中市區界劃分與的城門位置有密切關係。從省城城中為中心(今臺中路與台鐵鐵路交叉點),區分成四大區域,大北門-小北門之間為北區及中區、小北門-大西門之間為西區、大西門-大南門之間為南區、大北門-大南門則之間為東區。

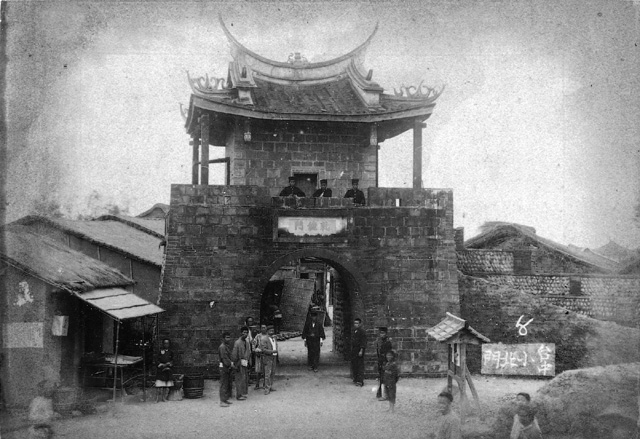

國家文化記憶庫中收藏有一張臺中小北門(乾健門)的城門照片。網路上多數資料指出,其原址位於現今臺中醫院大榕樹前方,主要根據臺中市政府於該處設立的『乾健門』石碑作為依據。

仔細檢視『臺中百年歷史地圖』上「臺中市區計畫圖(1899)」,就有標示出小北門的明確位置、大小及方位。

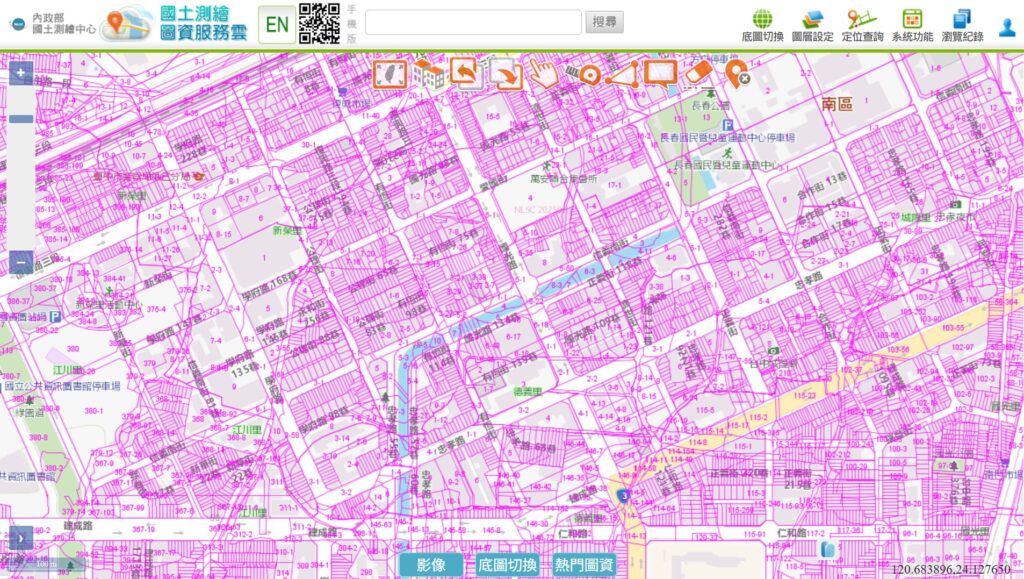

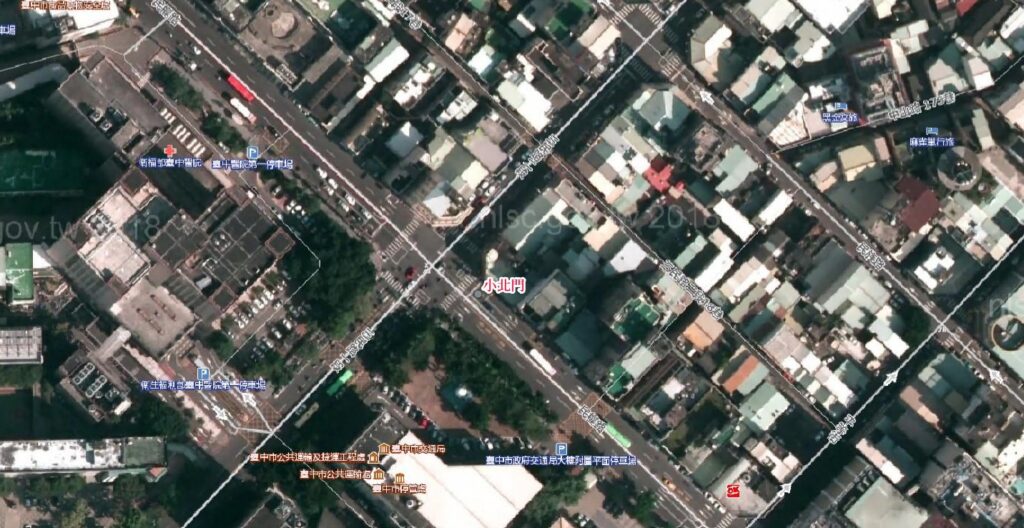

很有趣的是,在今日的地籍圖上,依稀可以看到清末的街道輪廓,因此我們可以根據地籍圖上選取的特徵點,來校正「臺中市區計畫圖(1899)」,就可以直接在圖面上定位出臺中小北門的精確位置。

推論臺中小北門現今位置應該在台中市西區民權路128、130號前,在臺中醫院大榕樹的對角街口;Google地圖:https://maps.app.goo.gl/4Cg4fdeCPUXU4Xer8。

臺中舊市區看似規整的街廓,在地籍圖上卻仍可見散佈其中的多條彎曲線段,究竟是昔日的道路、河道,抑或殘存的城牆痕跡?有待有心人逐一揭開這座城市的歷史謎團。