![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

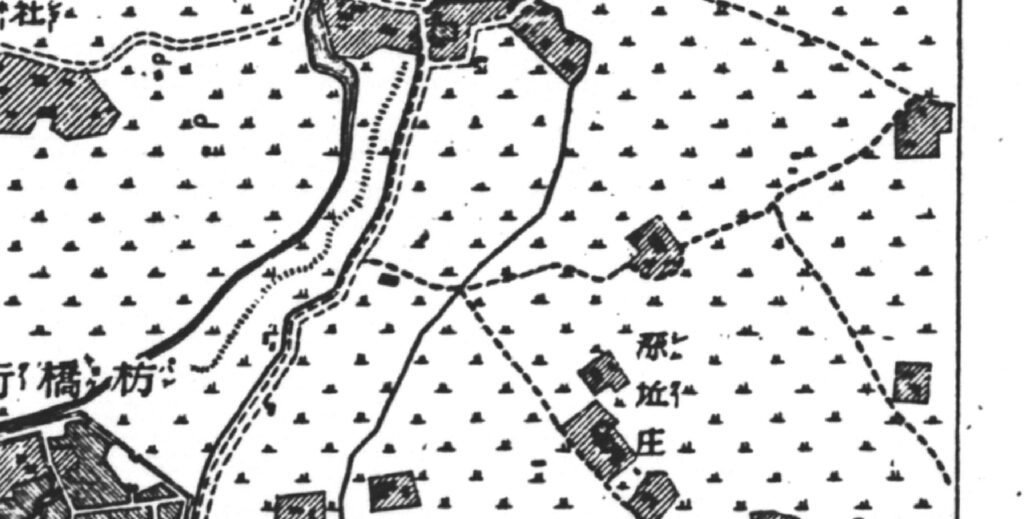

板橋酒廠創建於日治時期,於1937年(昭和12年)開始動工,並於1939年正式投入生產,其原名為「台灣總督府專賣局板橋酒工場」。如同當時專賣局所轄的其他菸草工場與酒工場一樣,因應運輸需求,多設址於縱貫鐵路沿線或鄰近火車站之處,因此該廠選址於板橋街東北方、縱貫鐵路與台三線所包圍起來的農地。

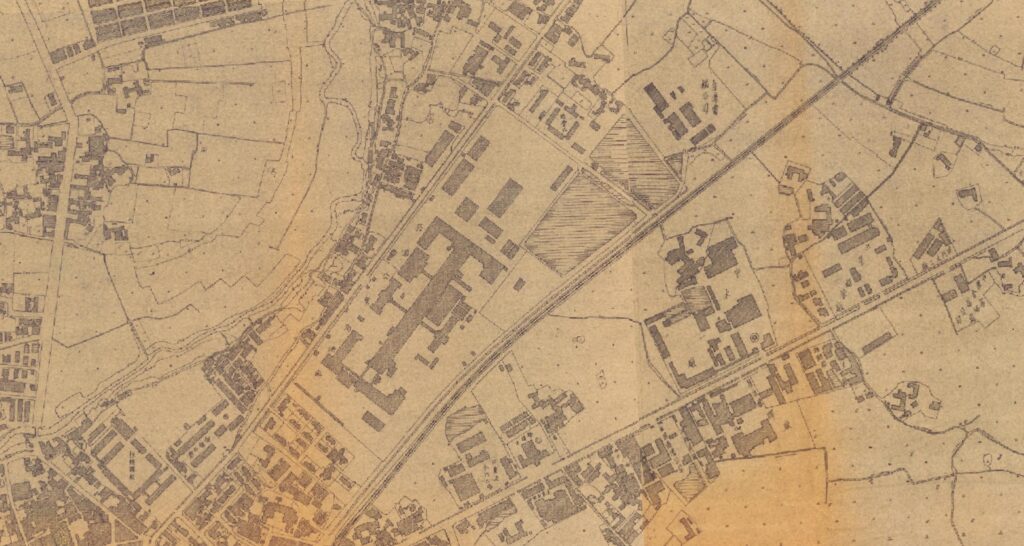

二戰結束後,該廠於1947年更名為「台灣省菸酒公賣局第三酒廠」(第一酒廠為位於今日華山文創園區的臺北酒廠;第二啤酒廠則為原高砂麥酒株式會社,即今建國啤酒廠)。1957年再次更名為「台灣省菸酒公賣局板橋酒廠」,簡稱「板橋酒廠」,以清酒技術及生產紹興酒為其特長;這期間,板橋也逐步發展成工業城市,許多農田轉變成工廠。

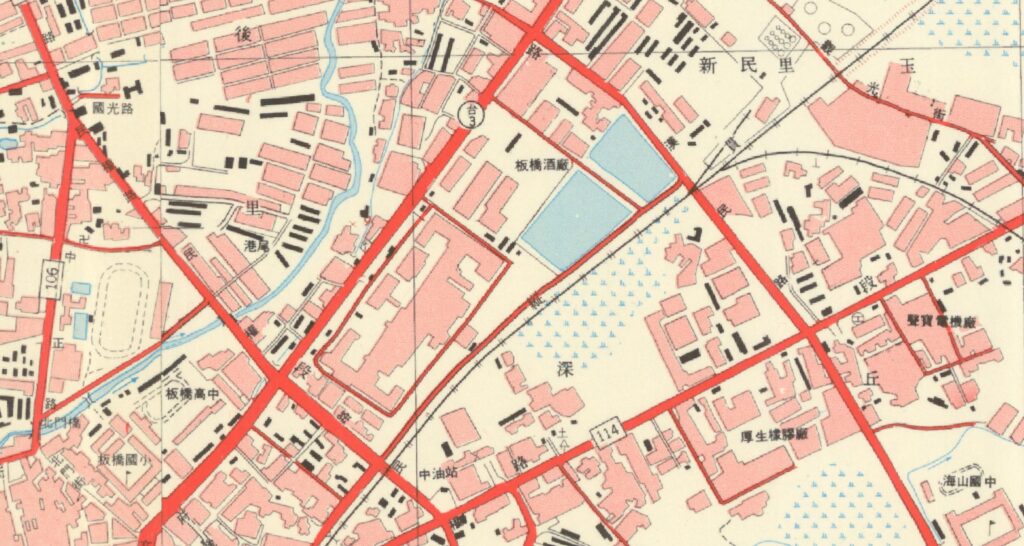

1980年代初,板橋酒廠東側(鄰近縱貫鐵路一側)被改建為臺鐵板橋調車場,並於1985年6月正式啟用。此時,酒廠周邊地區已逐漸發展為高樓林立的市中心住宅區。隨著都市化加劇與環保法規日益嚴格,板橋酒廠最終因污染問題及都市發展用地需要,於1989年結束營運,併入已遷至桃園龜山的臺北酒廠(該廠亦因水污染問題,於1987年自臺北市區遷出),今日改稱桃園酒廠。

1991年3月,臺北縣政府公告『新板橋車站特定專用區』(簡稱新板特區)都市計畫,並於1994年9月公告實施其都市細部計畫。與此同時,臺鐵於1992年9月啟動「萬華─板橋地區鐵路地下化工程專案」(簡稱萬板專案),板橋酒廠拆除後的土地,隨即作為鐵路地下化工程及新板橋車站興建用地;於1995年9月23日動工興建地下化新站與車站大樓,原有的板橋調車場也於1997年一併裁撤,歷經數年興建後,新板橋車站於1999年7月21日正式啟用,原本穿越板橋地面鐵道則改建成縣民大道;今日的「新北板橋轉運站」與「捷運環狀線板橋站」皆興建於原板橋酒廠的舊址土地上。

從板橋酒廠的創建,到其最終拆除的過程,僅僅不到一甲子的時間,映照出台灣地方產業的興衰,也見證了板橋由快速工業化邁向去工業化所帶來的地景變遷;早在1901年,臺灣總督府將縱貫鐵路改線,將原先由台北經三重、新莊至桃園的路線,改道行經板橋與鶯歌,板橋因此被鐵路一分為二,百年之後,隨著鐵路地下化,這座城市得以重新縫合,展現出截然不同的都市樣貌。

順道一提,因應新板特區計畫,原本1981年設立於板橋酒廠東側的中山國中,也於1997年遷校到酒廠北側中油公司油庫(附近有一間知名的油庫口蚵仔麵線正是因此命名),原址則改建成新北市政府大樓;而臺北酒廠外北側土地,戰後作為「臺北縣團管區」使用,『新板橋車站特定專用區』都市計畫實施後,成為【板橋特專三】基地,過去曾作為大臺北新劇院、新北表演中心預定地,行政院重新檢討規劃方向,於2021年8月核定興建「國家兒童未來館」,目前處於先期規劃階段,暫時作為停車場使用。

參考資訊: