![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

作者:廖德宗(居住於高雄市,從事資訊業,業餘進行人文地理研究)

前言

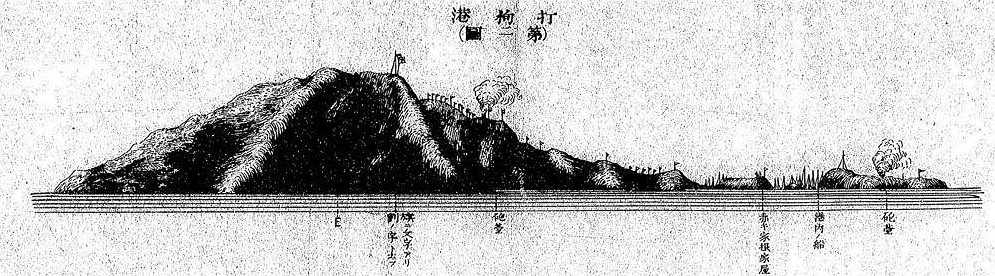

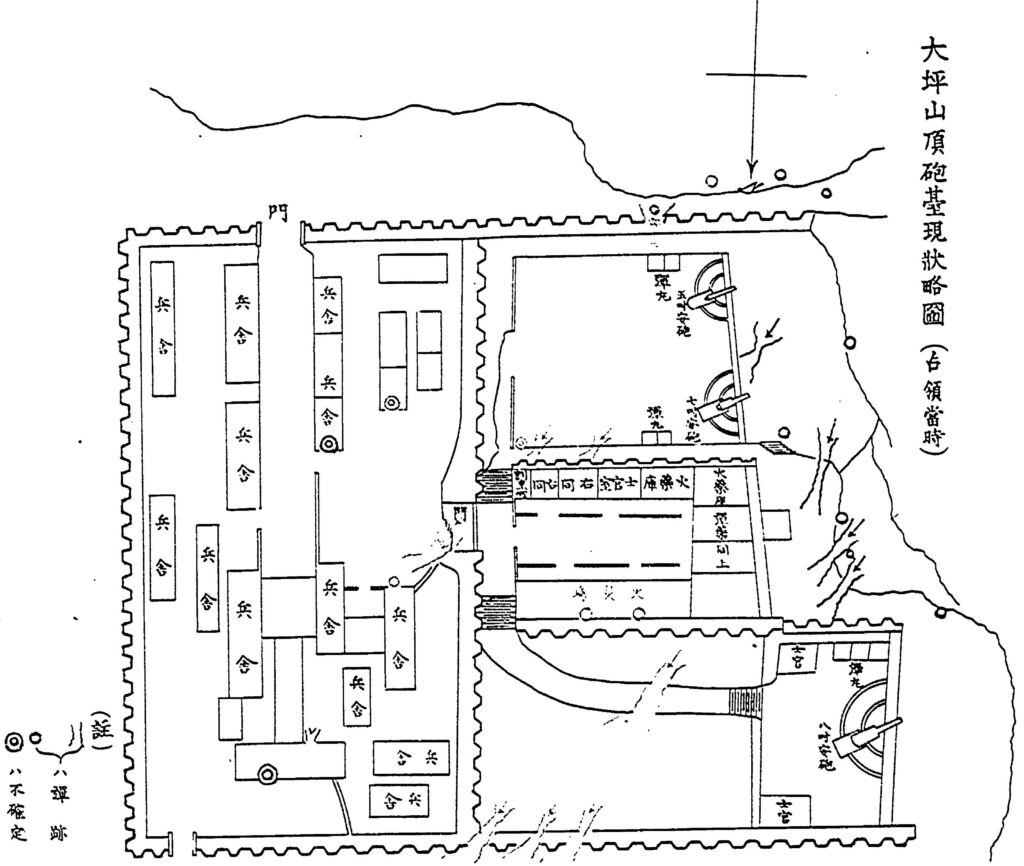

筆者2015年進行高雄壽山的清代打狗大坪頂砲台研究,從日軍留下的實測地形圖,研判砲台及砲位位置,但當時找不到老照片。心想日軍留下 1895 年 10 月 15 日攻佔打狗砲台的詳細記錄,也繪製佔領時的砲台現況略圖,並於翌日拍攝旗後砲台與打狗海峽的影像,拍照怎會獨漏大坪頂砲台? 從日軍攻佔時繪製的砲台略圖,顯示1888年德國技師鮑恩士(Lieut. Max E. Hecht)監造的大坪頂砲台,其四周外牆有雉堞,此與1875年英國技師哈務德(J. W. Harwood)督造的旗後砲台無雉堞,外觀不相同。但當時總有沒照片沒真相的缺憾。

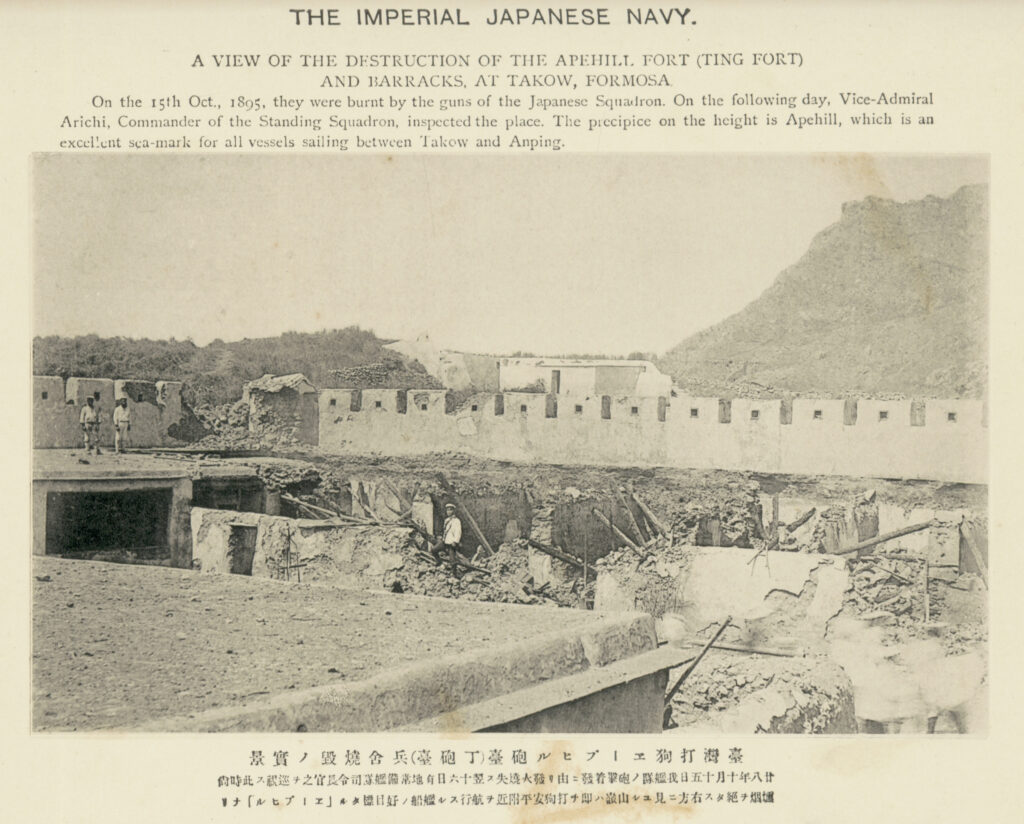

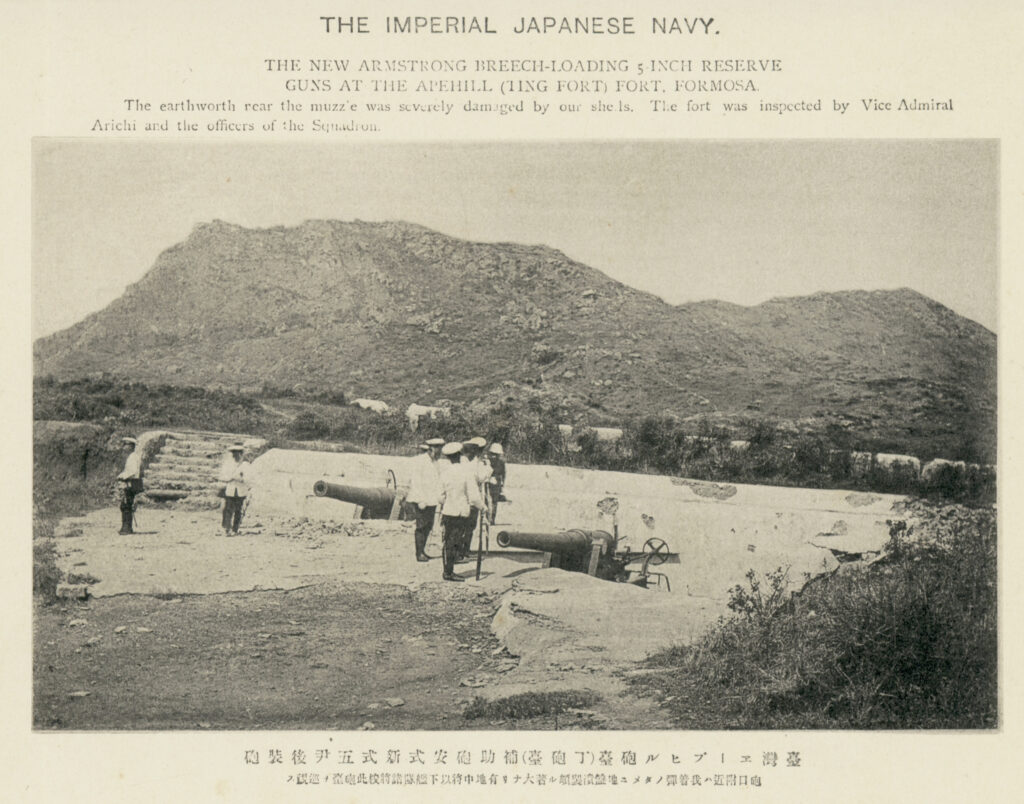

十年後2025年,筆者發現國立台灣歷史博物館典藏〈日清戰爭寫真帖-海軍之部〉,有8張照片是打狗及安平場景,其中3張是大坪頂砲台。經申請取得,作分析比較,此3張照片與日軍紀錄的砲台受損及占領當時的略圖相符。今補述3張老照片,並作解讀乙未戰爭的歷史場景。

一、乙未年日軍攻擊打狗砲台

乙未戰爭(或稱乙未日軍征台之役),1895 年 10 月 11 日,日本乃木希典大將率領台灣遠征軍第二師團約七千餘人,從枋寮海邊登陸,往東港行進,以進攻鳳山新城及打狗,再北上台南。並先於6月祕密完成打狗港偵查,繪製打狗山的地形及砲台駐軍狀況。10 月 15 日清晨,日軍常備艦隊六艘戰艦-吉野號、秋津洲號、大和號、八重山號、浪速號、濟遠號,兵臨打狗港外。清晨 6 時 45 分,軍艦向旗後砲台開砲,並於 7 時 3 分進行第二波攻擊。黑旗兵於旗後砲台、哨船頭砲台(雄鎮北門)、大坪頂砲台,向日艦回砲,但未擊中日艦,日軍六艘軍艦全力回擊,大坪頂砲台遭受猛烈砲火後逐漸沉寂。下午 1 時,三艘戰艦再度靠近旗後海岸,砲擊旗後砲台,以掩護陸戰隊員四百餘人,搭小艇從旗後山下登陸上岸。陸戰隊下午 2 時 30 分上岸後,佔領旗後砲台,砲台內無人影。接著戰艦起錨回到海上,向大坪頂砲台做最後砲擊,黑旗兵已無回應。 之後日軍陸戰隊第一及第二中隊,乘小艇從旗後山下,經過打狗港門,第二中隊在哨船頭登陸,未遭抵抗即佔領哨船頭砲台。第一中隊在西子灣登陸,立刻沿山路爬五、六百公尺山路,從山下往大坪頂砲台射擊及衝鋒,攻入大坪頂砲台,發現砲台內部遭嚴重砲擊,現場雜亂, 黑旗兵已撤離。第一中隊日軍登上附近高點俯瞰,看見三五成群的黑旗兵取道山下小路,往內惟方向走遠,無法追擊。至此大坪頂砲台已被攻下,插上日軍旗幟,時為下午 4 時 48 分。事後日軍清點大坪頂砲台有五吋、七吋、八吋的阿姆斯壯新式後膛砲(日語用安砲),共三門,及各式野砲九門,合計砲數十二 門。佔領後,日軍迅速繪製砲台現況略圖,以記錄砲台配置、砲位設施及受損狀況。

第二師團登陸打狗之後,再對佔領區繪製〈打狗二萬分一圖〉,其中旗後砲台標示為甲砲台,哨船頭砲台為丙砲台,大坪頂砲台為丁砲台。

二、日清戰爭寫真帖

《日清戰爭寫真帖》(日語原名〈日清戦争実写帖〉)為日本在1894至1895年間,紀錄中日甲午戰爭全過程所編印的官方影像集。全套照片由陸軍參謀本部陸地測量部「寫真班」與海軍省共同攝製,內容涵蓋朝鮮半島、遼東半島、澎湖、台灣及中國沿岸等地的軍事行動。

目前在日本國立國會圖書館數位典藏平台(NDL Digital Collections)與近代數位資料庫可檢索到影像。台灣方面,國立台灣歷史博物館典藏了〈日清戰爭寫真帖〉、遠藤誠編《征臺軍凱旋紀念帖》等,具有極高史料價值。

三、大坪頂砲台老照片

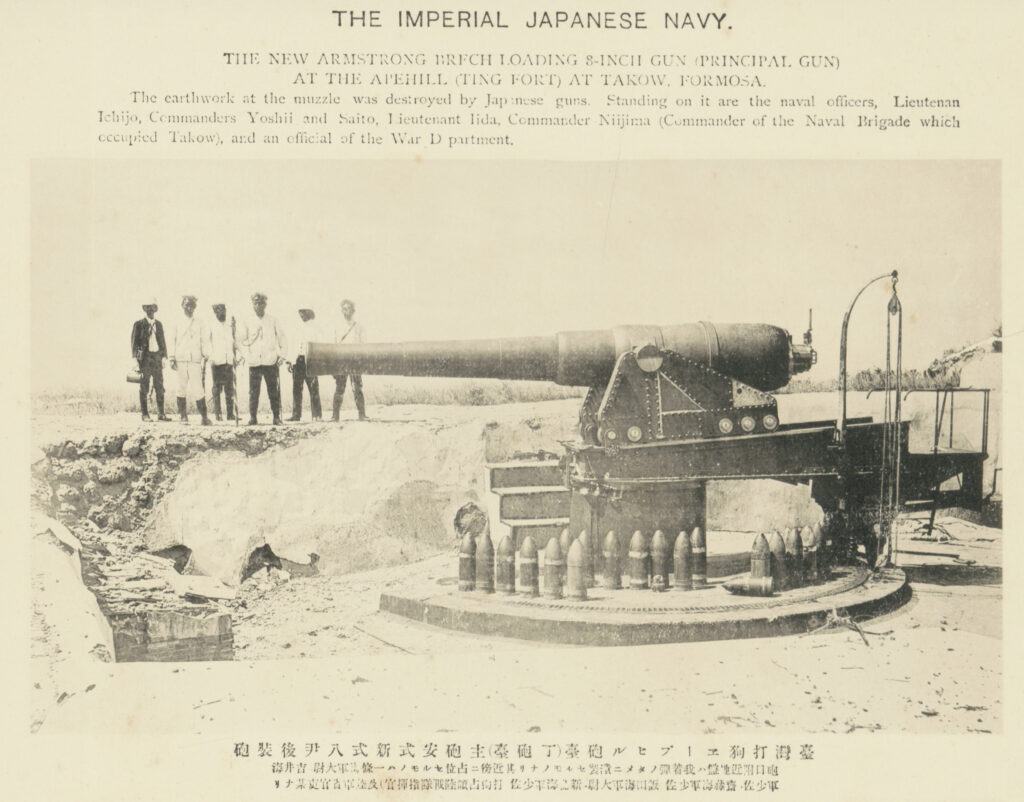

《日清戰爭寫真帖》〈陸軍之部〉及〈海軍之部〉,分為兩冊,照片年份為明治28-29年間(1895-1896)年。攝影的範疇涵蓋軍港、軍營、戰場等。地點包含了,黃海之戰、海陽海戰、朝鮮、旅順、大連灣與威海衛、及部分台灣場景,如馬公、台南、打狗。〈陸軍之部〉由陸地測量部拍攝,〈海軍之部〉由日本海軍司令部拍攝,兩冊由小川一真(K. Ogawa)使用膠版印刷技術印製;發行單位為東京的博文堂。其中〈海軍之部〉收錄三張大坪頂砲台的珍貴影像,並附有英文與日文說明,標題為「日本帝國海軍(THE IMPERIAL JAPANESE NAVY)」。以下為筆者對這三張老照片的解讀。

四、大坪頂砲台位置及遠望

大坪頂砲台位於中山大學東側山頂、壽山西側山腰的平坦高地。從打狗港方向遠望壽山時,此地形顯現為一處獨立的平頂高地,與打狗山似乎不相連,因而得名「大坪山」,其山頂稱為「大坪頂」。

1895年日軍佔領打狗後,多次對打狗港的三座砲台及其周邊地形進行測繪,留下多幅的地形與砲台圖。這些測繪資料為後世研究提供了重要依據,使得2015年廖德宗於〈清代打狗大坪頂砲台及軍事古道考證〉一文中,得以據以確定砲台位置並進行相關考證。

此外,日軍陸地測量部於1895至1896年間的打狗地區迅速測圖有三個版本,現均收錄於「高雄市百年歷史地圖」網站,可供大眾瀏覽與學術研究之用。

現今壽山大坪頂砲台仍位於軍事管制區內,一般民眾無法進入勘查。為重現當年戰場地勢與視覺環境,筆者於2025年10月分別自中山大學西子灣、鼓山輪渡站及旗后燈塔,從三個角度遠望大坪頂砲台,再次記錄乙未年(1895年)10月日軍進攻打狗砲台的歷史場景,對照今昔變遷。以下為拍攝成果。

結語

這些戰史紀錄及老照片文字,記錄了甲午戰爭結束、馬關條約割讓台灣後,日本海軍佔領打狗三座砲台的情況,包括黑旗兵的防守,及砲台在日艦轟擊下受損情形,有照片有真相。此外,日本高階軍官(有地品之允中將)率領部屬檢閱戰果,照片的人名、職銜,提供了日軍佔領打狗的重要人員名錄。

綜觀1895年打狗大坪頂砲台的史料與老照片,可見乙未戰爭後日軍接管臺灣沿岸要塞的過程。這三張珍貴的影像與日軍略圖相互印證,重現清末砲台工程技術與戰略布局的真貌。後續研究者可針對劉銘傳聘請德國技師鮑恩士所監造的十個西式砲臺,再作比較研究。也感謝中央研究院人社中心GIS專題中心及國立台灣歷史博物館多年典藏史料,更多的史料讓台灣歷史脈絡越來越清晰。

參考文獻