![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

2025年7月21日馬太鞍溪上游因為颱風「薇帕」及連續強降雨,引發大規模崩塌,形成堰塞湖;9月23日,在颱風「樺加沙」帶來的強烈降雨與外圍環流影響下,造成堰塞湖溢流,洪水與土石瞬間傾洩,並衝進下游的光復市區,造成嚴重的災情。

隨著馬太鞍溪上游堰塞湖及馬太鞍部落受災的新聞被廣為報導,筆者發現一個有趣的問題,為何Google地圖上是將「馬太鞍溪」標示為「馬鞍溪」?這似乎與當地習慣及過往所見文獻都不相符。或許有人會指出,維基百科上確實寫著『馬太鞍溪,又稱馬鞍溪』,但這只是陳述既有名稱混用的結果,並非造成名稱差異的真正原因。

「馬太鞍溪」是緊鄰馬太鞍部落得名,「馬太鞍」部落名稱則由當地阿美族對於自己部落稱呼Fata’an音譯而來,Fata’an在阿美族語是「樹豆」的意思。因此,「馬太鞍」與「馬鞍」雖然乍聽起來發音很接近,對當地居名(特別是阿美族族人)而言是帶有截然不同的意義,不應該會輕易同意被改名。本文就從百年歷史地圖系統,觀察不同時期的地圖上的地名註記來追溯這個變化起源為何。

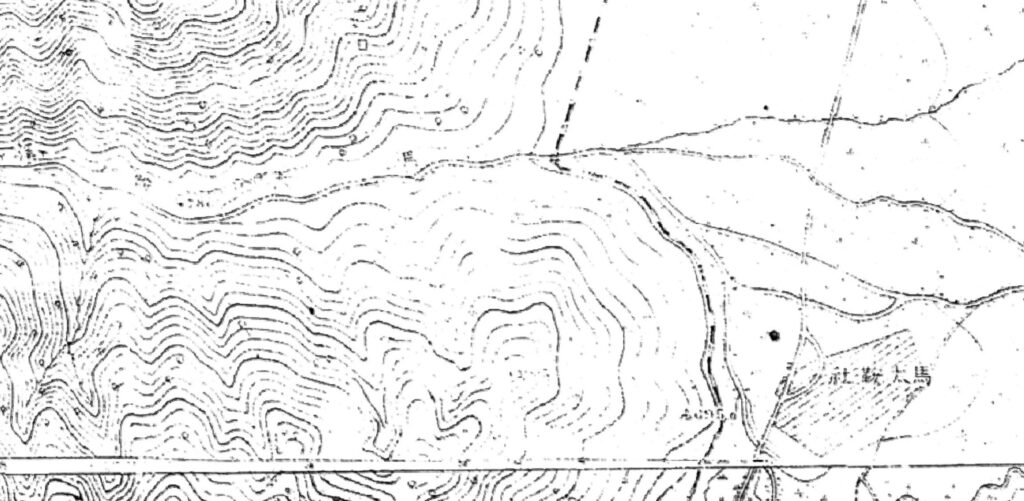

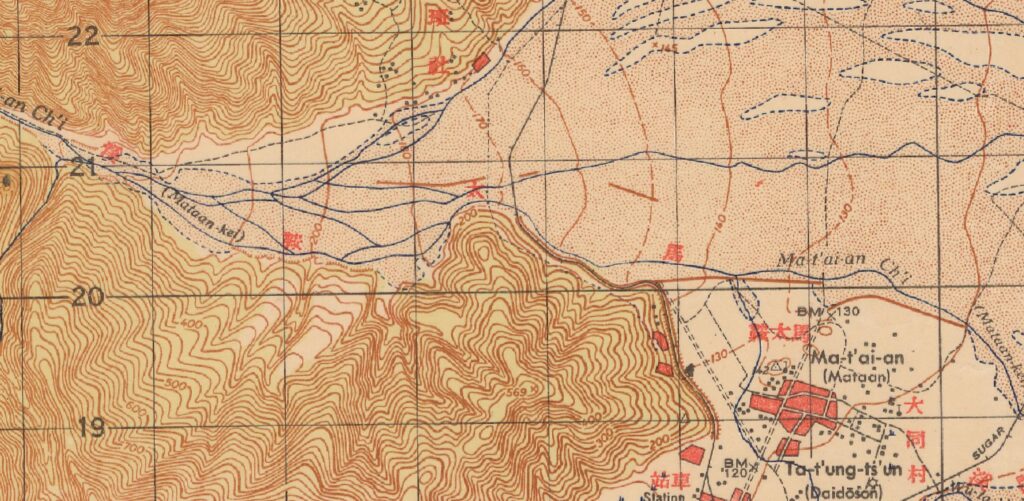

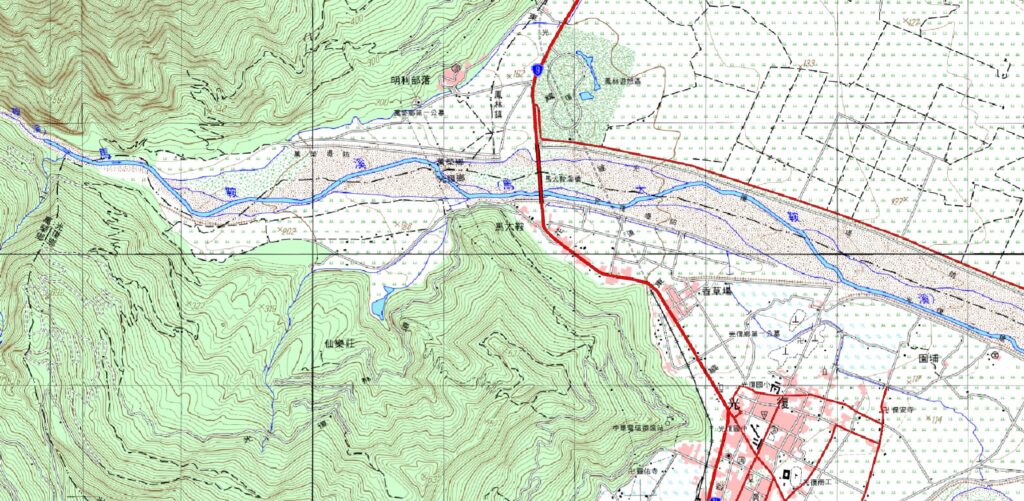

1.在日治時期,所有地圖上皆標示為「馬太鞍溪」。

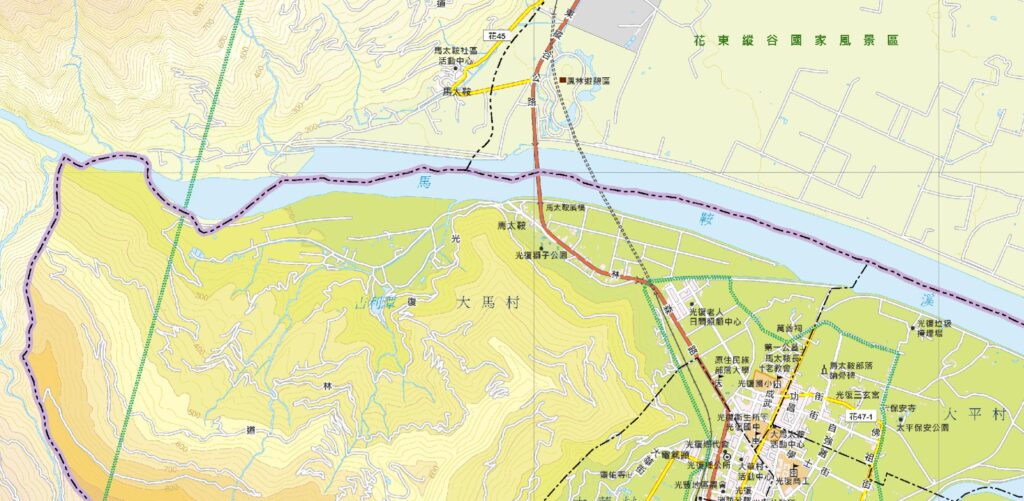

2.戰後到1980年代,所有軍方與內政部出版的地圖上皆標示為「馬太鞍溪」。同時,台9線跨越馬太鞍溪的橋樑,也命名為「馬太鞍溪橋」,並於2019年10月改建。

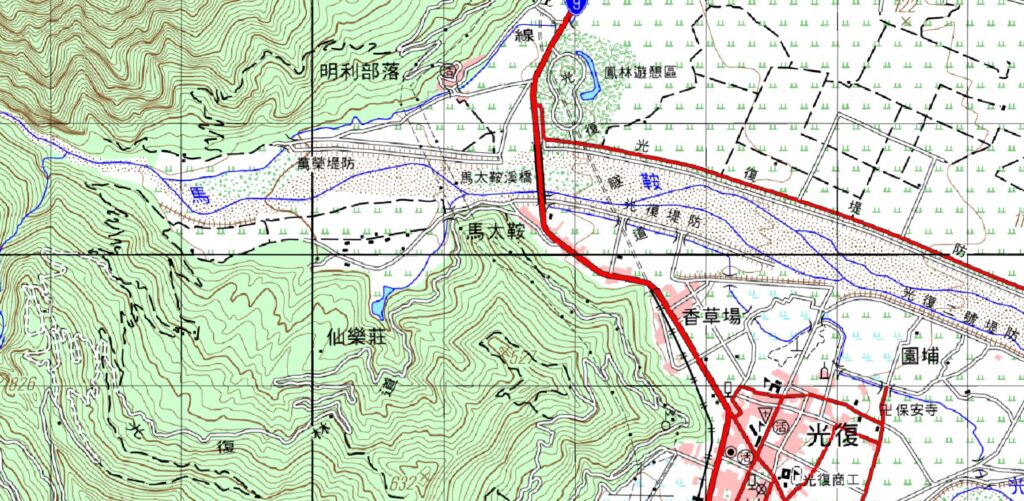

3.1989年內政部出版「經建版二萬五千分一地形圖」,首次看到「馬鞍溪(馬太鞍溪)」的註記文字。

-1024x501.jpg)

3.隨後2007年版「花蓮縣光復鄉行政區域圖」則直接省略馬太鞍溪,使用「馬鞍溪 」註記方式。

伴隨內政部推動標準「地名資訊服務網」 ,也將行政區域圖地名納入,因此將「馬太鞍溪」與「馬鞍溪」名稱混用情況,也逐步影響到其他地圖的編繪及地名註記,例如:最新的經建版五萬分一地形圖及二萬五千分一地形圖。

不過,也有一些地圖維持原本使用「馬太鞍溪」名稱,例如:開放街圖(OpenStreetMap)及臺灣通用電子地圖。

類似的情況也發生在東部的其他溪流,例如:萬里橋溪變成萬里溪、卑南大溪變成卑南溪。地名是人賦予地方意義的方式,承載着當地居民的集體記憶與文化認同,不論是改名、簡化、雅化,都應該以尊重歷史脈絡與社群情感為前提,兼顧地方文化傳承與生活需求。