![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

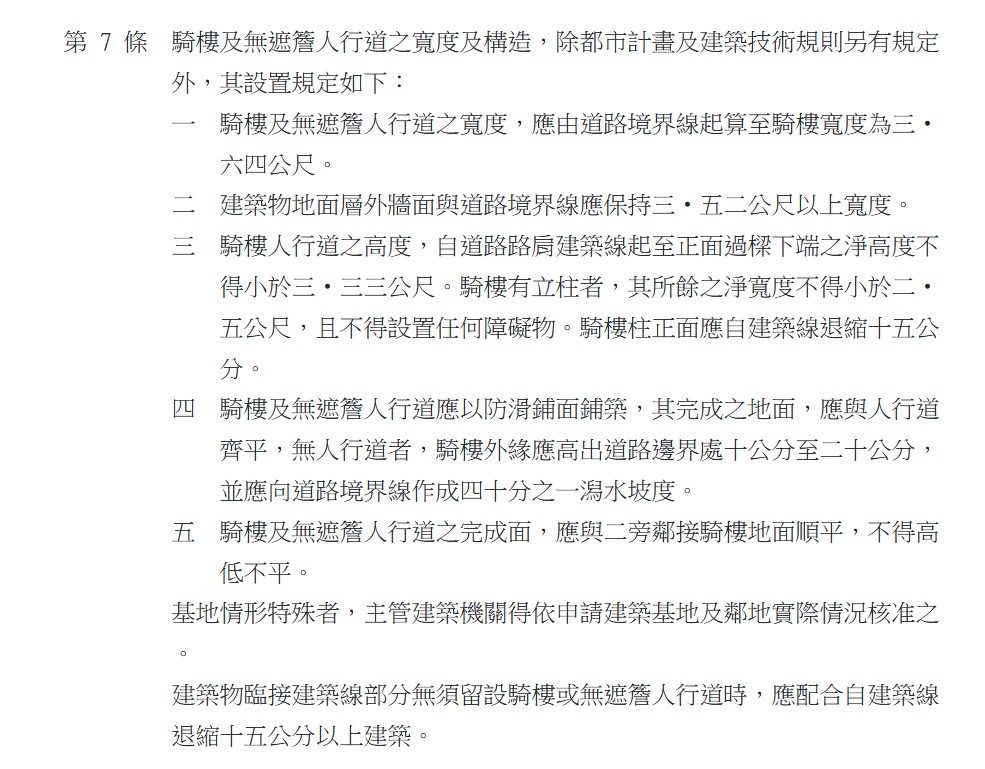

根據『臺北市建築管理自治條例』第 7 條第一款規定:騎樓及無遮簷人行道之寬度,應由道路境界線起算至騎樓寬度為三‧ 六四公尺。

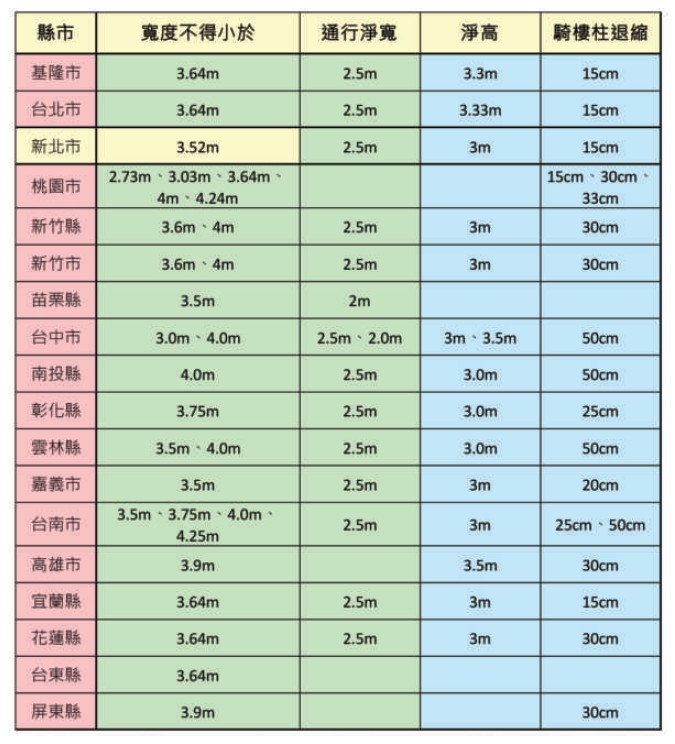

這項規定的意思是,騎樓或無遮簷人行道的寬度,應自道路邊界線起算,至建築物一樓的外牆面,必須達到3.64公尺以上。換言之,建築臨接道路的一側,需至少預留3.64公尺的通行空間供行人使用。至於騎樓的寬度,並無全國統一標準,通常依據各地方政府訂定的建築法規及自治條例辦理。相同的騎樓及無遮簷人行道之寬度規定,還有基隆市、宜蘭縣、花蓮縣等縣市。

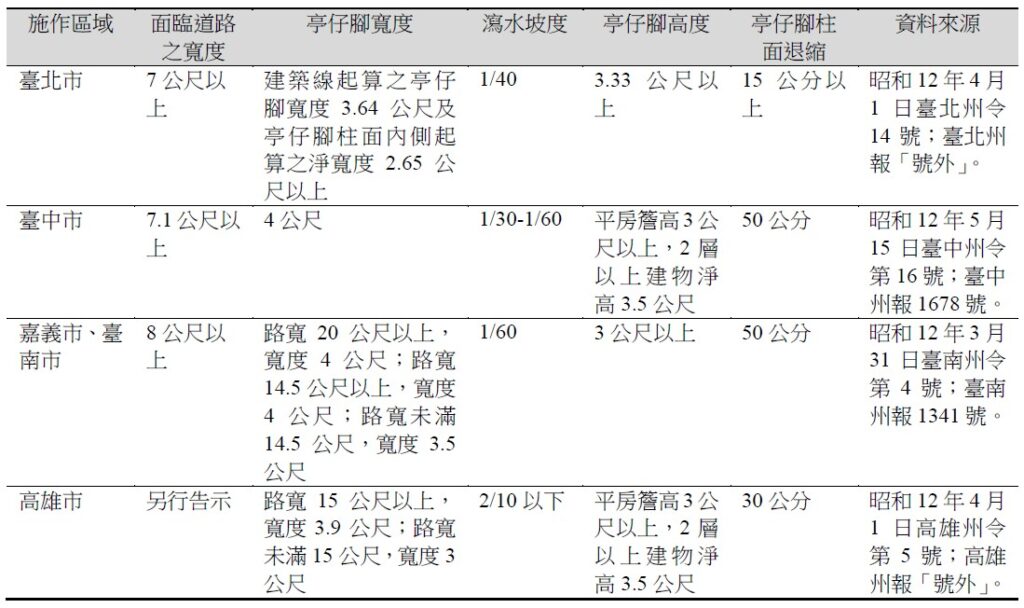

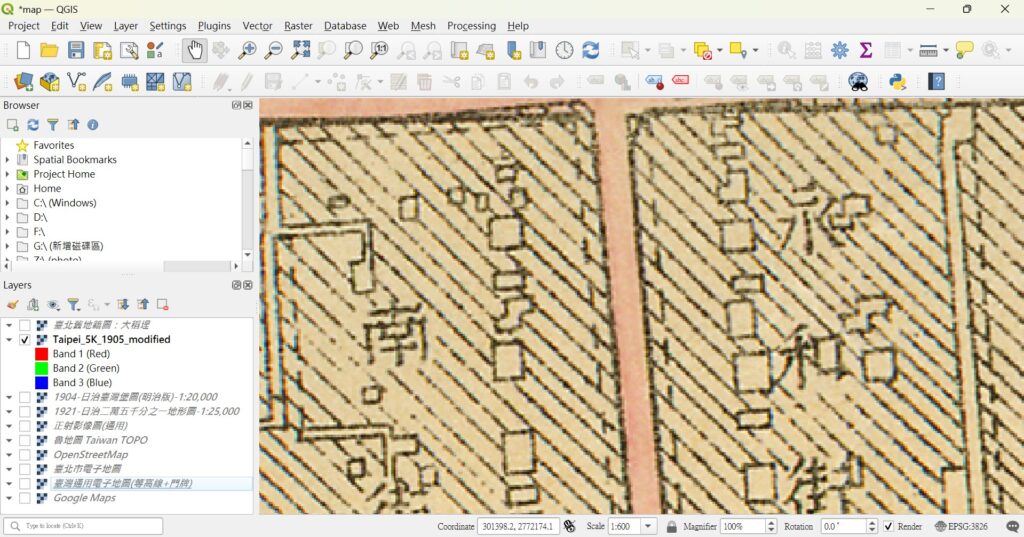

那麼,3.64公尺這個看似特殊的數字究竟從何而來?這就要追溯到日治時期的亭仔腳規制。亭仔腳在清代是一種約定俗成的公共商業空間,清末亭仔腳成為洋務運動的現代化市街建設手法,臺灣巡撫劉銘傳曾規定在臺北沿街建造的街屋需在街道兩旁之私有地上留設土地設置亭仔腳;日治時期日本政府以都市衛生觀點進行亭仔腳建設,稱有遮簷的人行道為「亭仔腳」,無遮簷的人行道為「步道」,故日治時期臺灣許多城鎮街屋設置亭仔腳成為常見的都市景觀(張志源,2013)。

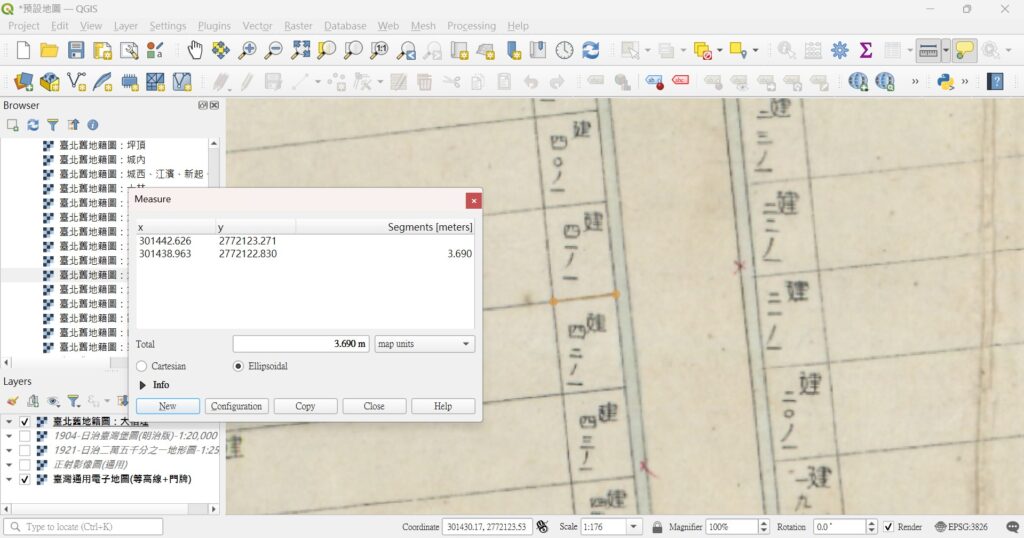

日本總督府推行「市區改正」都市計畫,同時也頒布「臺灣家屋規則」,規則中明訂街屋建築若設置亭仔腳,在1900年8月23日公告《臺北城內市區計畫》就有指定特定路段需設置亭仔腳為12尺;昭和12年(1937),臺北州規定7米以上應設置「步道、檐庇」,寬度為12 尺(3.64 公尺)、高度11 尺(3.33 公尺)。當時所使用的「尺」為日尺(或台尺),每尺約為0.303公尺,換算後12尺約等於3.636公尺,簡化為3.64公尺,這也正是今日臺北市騎樓寬度規定的由來。

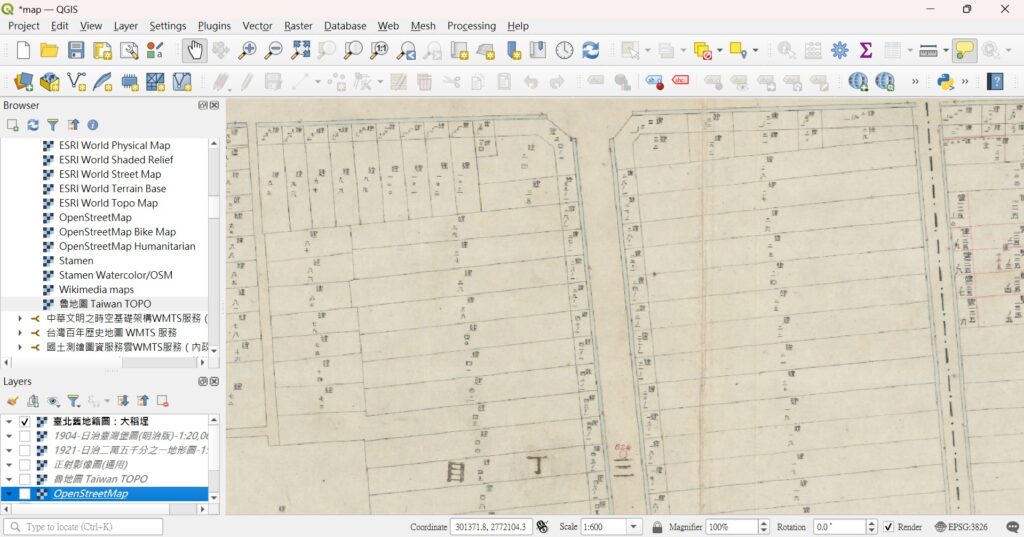

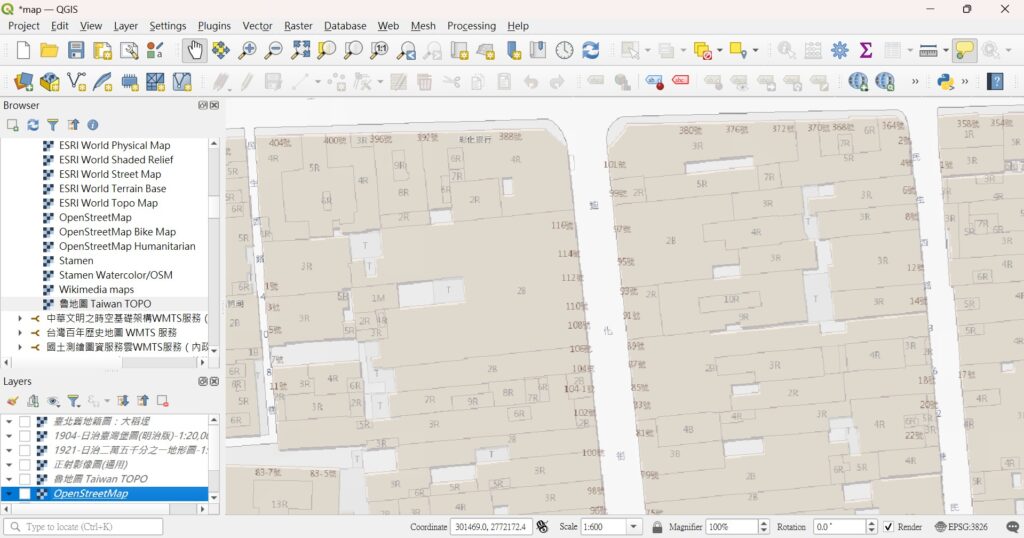

根據日治時期「臺灣家屋建築規則施行細則」,於該細則第1條增列第2項規定:「步道及步道之建築物坪數,均不計入前項之基地坪數及建物坪數之內」,此是作為亭仔腳提供公共通行義務之相對補償,為今日對騎樓建蔽率優惠初創的法源(黃武達, 1999)。由於步道(亭仔腳、騎樓)需要登記坪數,因此,在地籍圖上也會同時測繪出實際界線,以利核算面積及日後測繪管理。

臺北市騎樓寬度3.64公尺的規定,表面上是現行都市設計的一環,實際上卻深具歷史淵源,反映自清末以來對公共通行空間的重視與制度化演變。此一數值源自日治時期以日尺計算(尺貫法)的標準,延續至今,成為地方建築規範的重要依據。透過制度與法令的演進,不僅保留了傳統街屋「亭仔腳」的空間精神,也在現代都市中維持了人行通行與街道景觀的秩序與延續性。騎樓雖屬私有產權,實際上多具有專屬地號並登記於地籍資料中,作為一種具公共使用性質的空間,其地價稅、建蔽率與容積率等方面亦享有政策性優惠。基於這些制度設計,騎樓理應維持其供行人通行的公共使用原意,避免被占用或封閉。唯有如此,才能確保都市街道具備連續、舒適且安全的人行空間,延續臺灣城市特有的「半戶外」步行文化與空間品質。

參考資料: