![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

今年(2025)5月是國立陽明交通大學醫學院醫學系50週年慶,本文藉由地圖及航照影像回顧國立陽明交通大學陽明校區的前世今生。

陽明醫學院籌建之緣起,源於國軍退除役官兵輔導委員會(下略稱「退輔會」)轄下的榮民總醫院(下略稱「榮總」)補充醫務人員之需;退輔會1956年籌備興建榮總,初期醫師人力主要來源是屬於軍醫系統的國防醫學院,因此有自行設立附屬醫學院培養醫事人才的構想,同時也積極朝向教學醫院的方向發展。

1968年,時任國防部長蔣經國指示國防部、國軍軍醫系統以及榮總推動「積極培育醫務人才」方針,由國防醫學院暨榮民總醫院院長的盧致德中將,當即召集有關人員商討確定創設醫學院,並與教育部深入協調,建議教育部利用榮總之基礎,創辦醫學院;幾經波折,退輔會與榮總於1970年9月正式向行政院提出「陽明醫學院」建校計畫草案,命名「陽明」之因,源於盧致德等人考慮未來醫學院的校區將位處陽明山山麓、且總統蔣中正喜愛王陽明學說,故敲定此名;1971年1月26日,行政院正式核准籌設「國立陽明醫學院」。

1971年3月2日,國立陽明醫學院籌備委員會於教育部會議室正式舉行第一次會議,象徵陽明建校工程的正式啟動;退輔會與榮總名下的唭哩岸715號等13筆土地,撥付予陽明醫學院作為建校用地,且校地範圍緊鄰公墓與林務局造林用地。

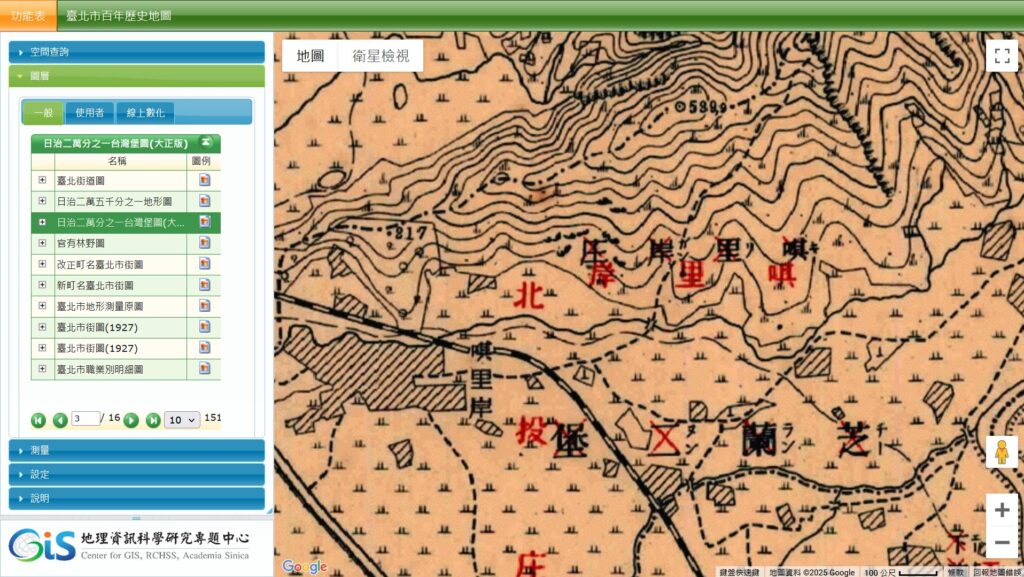

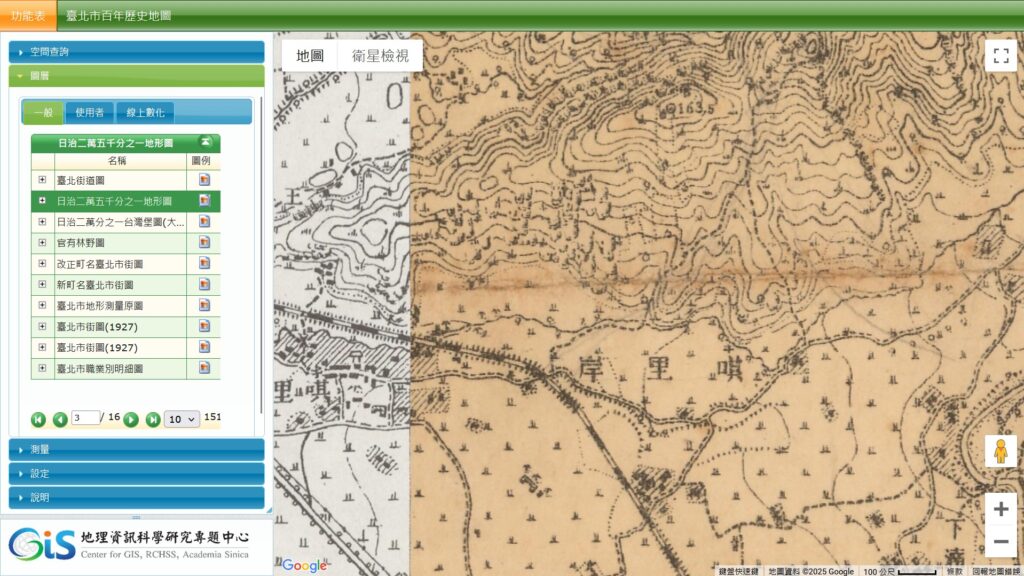

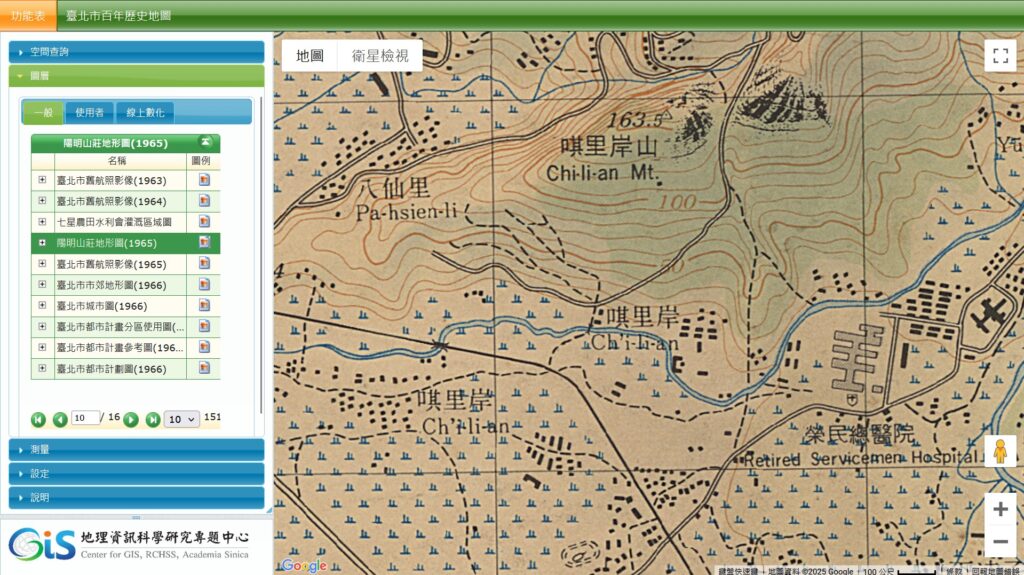

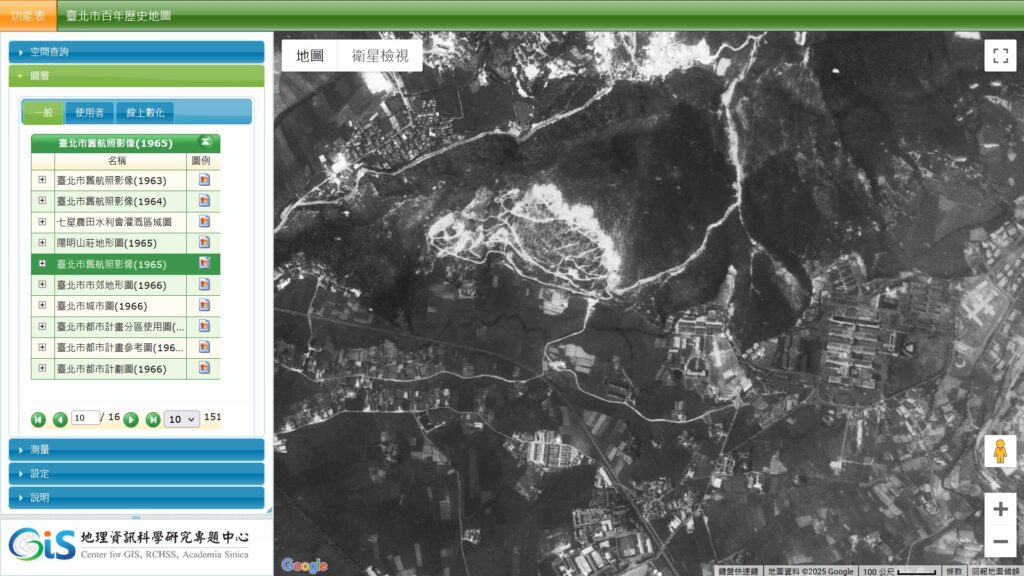

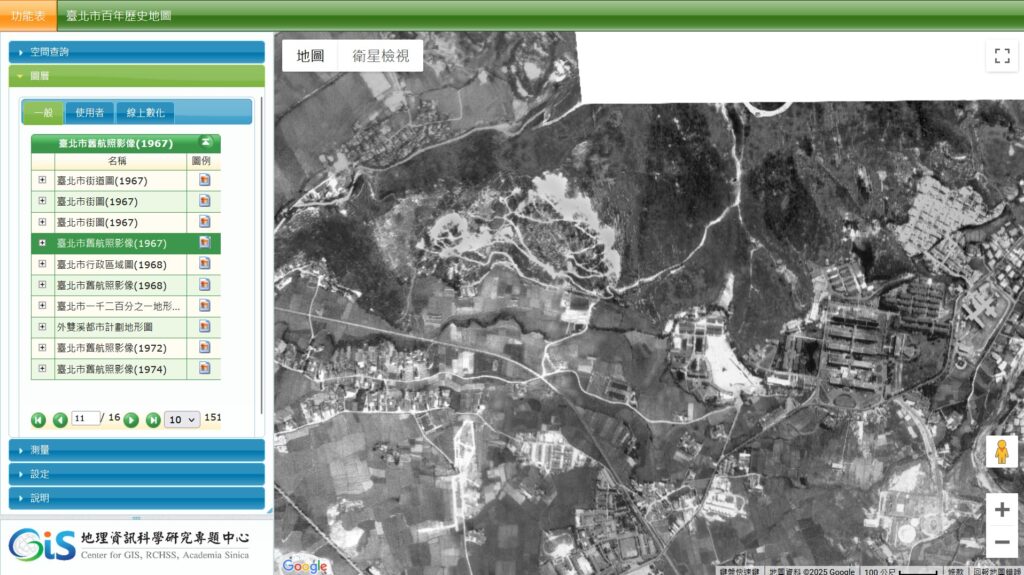

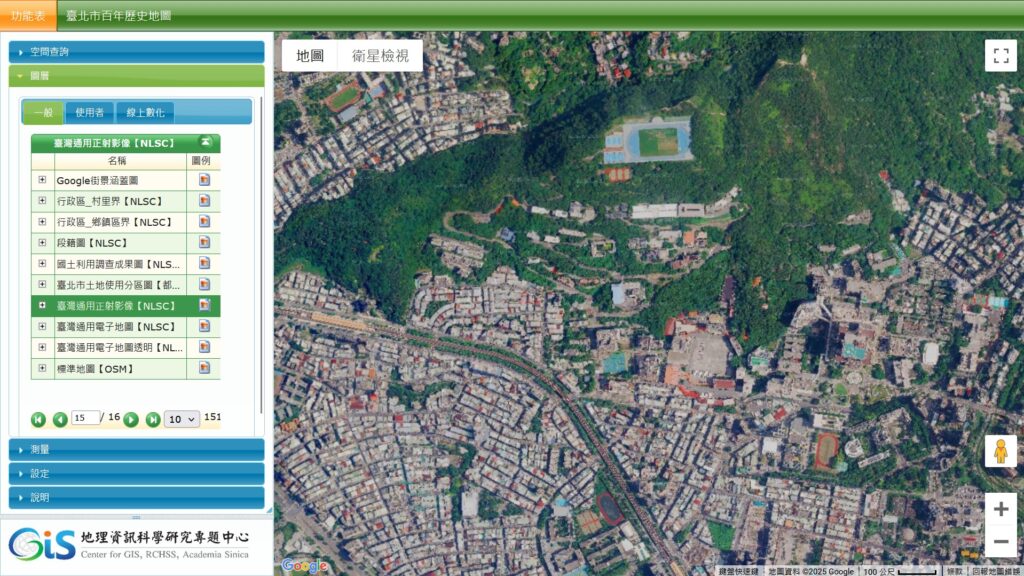

建校用地大多屬於山坡地,在日治時代,位於北投庄唭里岸,漢人在台北地區最早開發的地點;該地因受惠於砂岩地質,蘊含石材原料,清代時便已大量開採,供應各式建築之用,採石業因而興盛,採石業者打石之後,以獨輪車等搬運工具運送至河邊,再以八仙圳之水利運輸送往外地。在1945年美軍航照上可以清楚看到唭哩岸山及軍艦岩南側已經有大規模的開採痕跡。

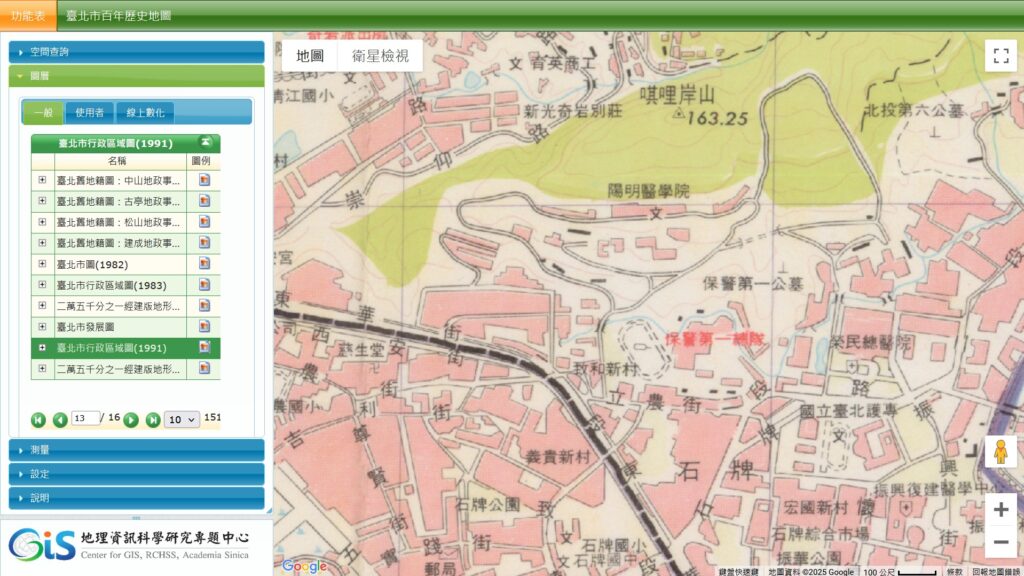

二戰結束後士林、北投一帶地方行政歸屬於陽明山管理局所管轄,行政區仍屬於臺北縣(今新北市),民國56年(1967)7月1日臺北市升格直轄市,次年(1967)7月1日將陽明山管理局士林鎮及北投鎮併入臺北市管轄,改為士林區及北投區;1974年1月1日,臺北市政府去除陽明山管理局的地方行政權,北投區和士林區始由臺北市政府直接管轄。

同時,戰後因私人建築與工廠需求,加以唭哩岸山石因多屬於矽砂質,密度小且耐燒,同是造窯和煙囪的好材料,興盛時有十多家採石場。打石工人多為農夫,利用農閒來增加收入。因規模龐大,1950年時還組織成陽明山區石作業職業工會,由此可知採石業為當地社區重要的經濟來源之一。

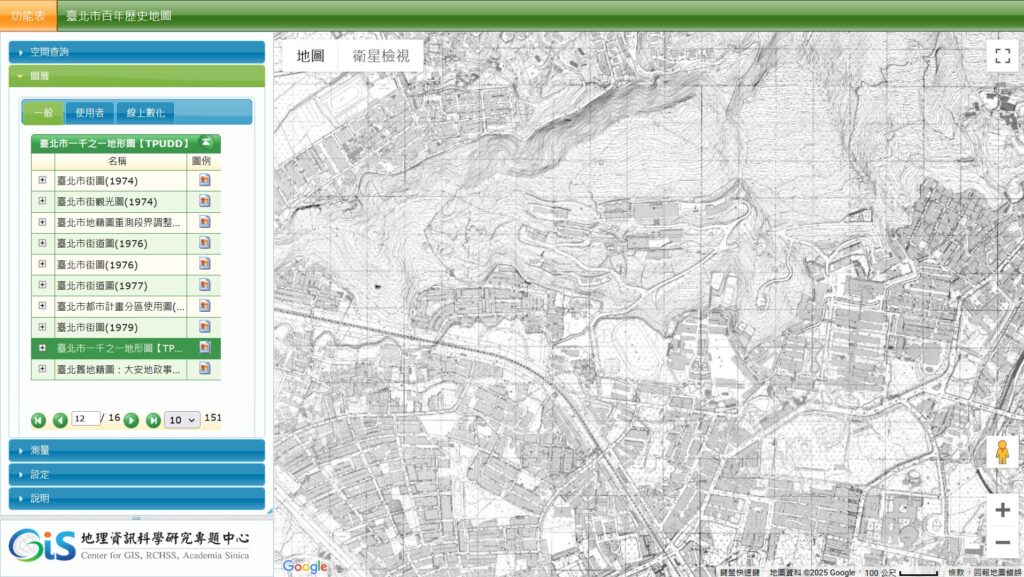

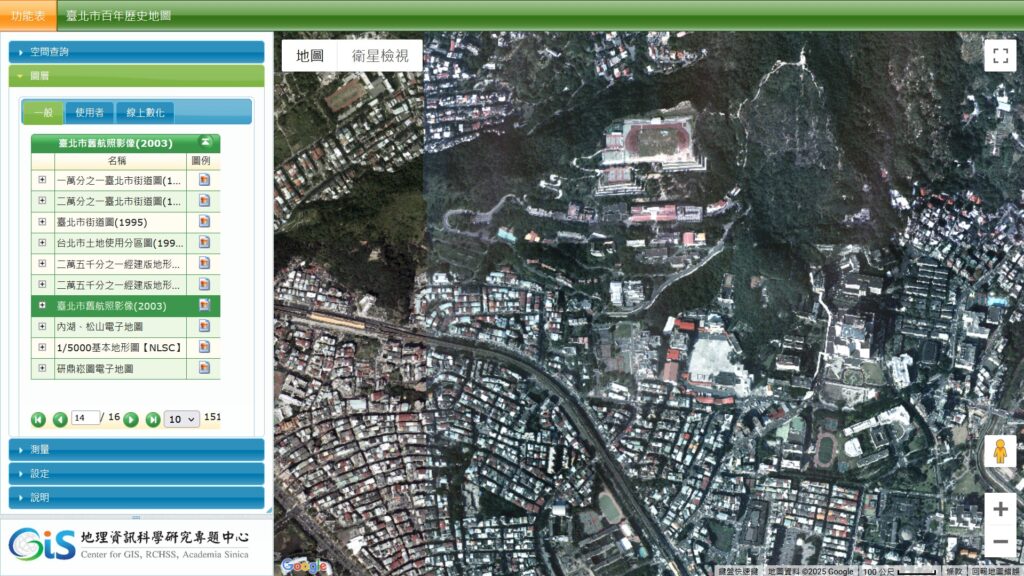

榮總院區雖然緊鄰陽明醫學院校地,但其中橫亙一座山丘阻礙雙方通行,在進行校區道路規劃之時,建築師建議以挖掘隧道方式連接榮總與陽明校區之間的道路,這座隧道1973年7月動工、1974年4月完工,命名為「榮陽隧道」,此外,校園內第一棟建築「實驗大樓」也在1974年完工。在第一年的建校工程中,籌備處動用剩餘預算購買山下平坦的民用地作為校園入口及校園操場,以下這張1974年舊航照影像即為陽明建校初期校地之雛形。

1975年5月15日教育部正式決定聘請韓偉博士為首任院長,訂為校慶日(現在改稱「陽明日」),國立陽明醫學院於1975年7月1日正式,並參加大學聯合招生,招收第一屆醫學系學生,隨後陸續成立各科系所,校園進行加速擴建。原有採石場透過補償與安置採石工人後,工會同意全面停止採石作業,校園建築也逐步往西及往北擴展,今日仍可在校園找到幾處打石場的遺跡。而北投一帶的採石業,則因陽明建校後政府禁止開採石材而趨於沒落。

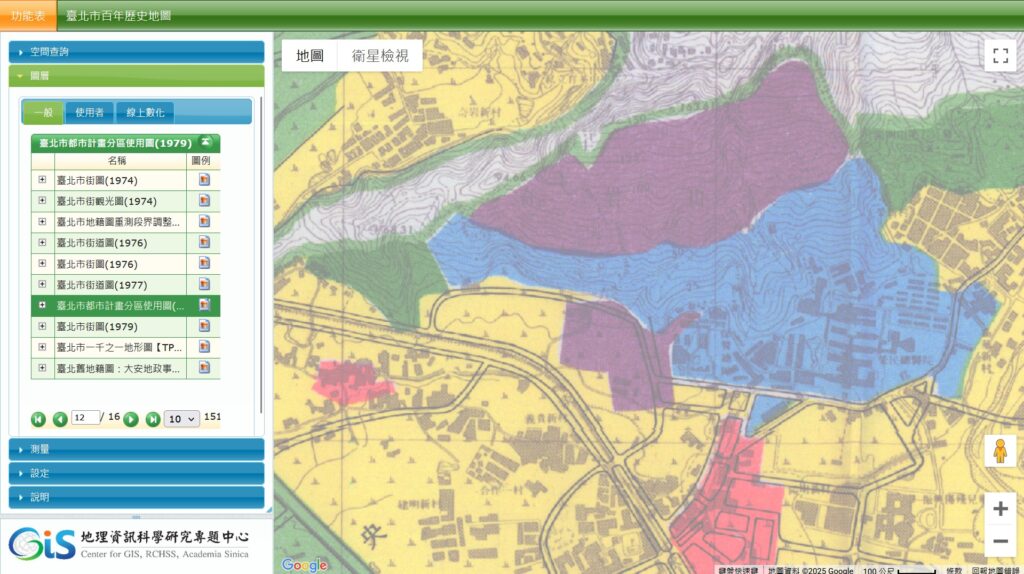

臺北市都市計畫分區使用圖(1979)陽明醫學院的校地部分屬於榮總的機關用地。

臺北市都市計畫分區使用圖(1979)陽明醫學院的校地部分屬於榮總的機關用地。

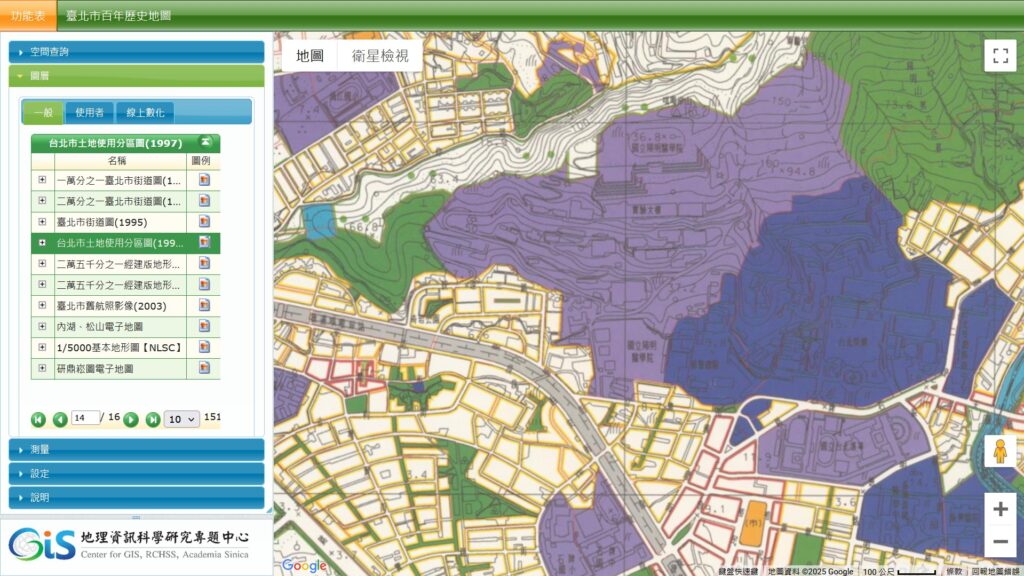

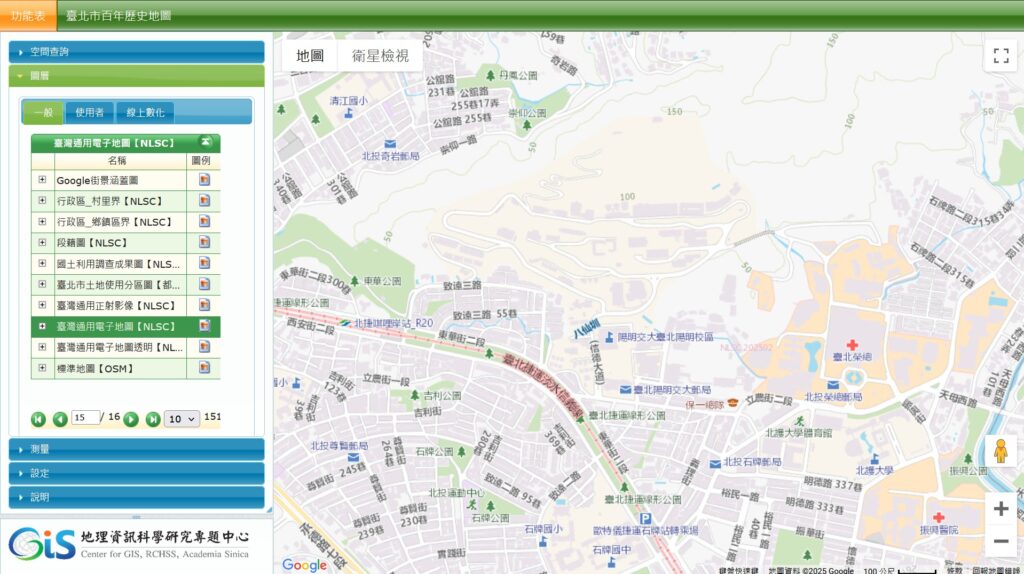

1994年7月1日,國立陽明醫學院改制為國立陽明大學,計有醫學院、醫事技術學院與生命科學院三個學院,共有6個學系與19個研究所;1997在臺北市土地使用分區圖上,校園內原本屬於榮總的機關用地,也劃為陽明大學的學校用地,兩者原本緊密交織關係,在空間上重新劃分清楚;唭哩岸山南側山坡都屬於校園範圍,今日要爬一趟「軍艦岩」的遊客,都必須經過原陽明大學的校地。

2021年與國立交通大學合併,將臺灣頂尖的生醫大學及電資工程大學合而為一,原陽明大學校地改稱為國立陽明交通大學陽明校區。

五十載光陰荏苒,昔日的傳統打石採石場,已華麗蛻變為綠意盎然的大學校園,成為培育臺灣醫事人才與生醫專家的學術重鎮。

參考資料: