![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

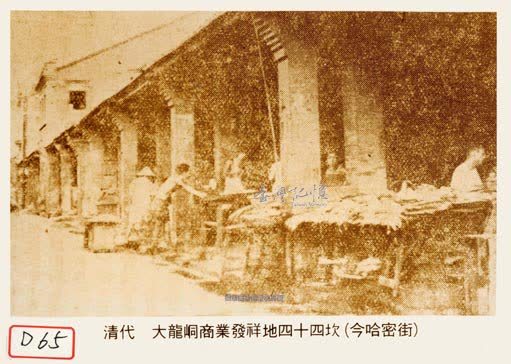

在大龍峒保安宮(台北市大同區哈密街74號)前有一個臺北市立文獻委員會設立的「四十四坎舊址」石牌背面刻有以下文字:

『清嘉慶十年(公元一八零五年)、同安籍移民築保安宫於大龍峒。越數載,富戶王、鄭、高、陳四姓醵貲擇原定為輦寶輪街地方,建店房四十四間,相對排列,中貫通道。兩端各砌隘門一座,東隘鄰保安宫,額曰「小邑絃歌」,西隘近土地公廟,額曰「大隆同」。居民稱之為隘門內,或謂四十四坎,以坎與間同音也。及西隘外形成下街,乃正名為頂街。此後不時改建,臺灣光復後,併頂、下二街為哈密街,高樓櫛比、商賈雲集,儼然通洋大埠,當年締造形跡,已不復得見矣。』

「四十四坎」就是指有當時有44間店鋪的街市,然而清代「四十四坎」、「隘門內」地名與街屋建築配置圖,都無法從清代及日治初期的市街圖上窺見;加上民國62年(1973)臺北市政府推動「萬大計畫」將哈密街(原四十四坎市街中間道路)由原來清代建街的4米30公分,拓寬為11米寬道路,四十四坎南側店屋第一進遭拆除部分建築本體,以及民國83年(1994)年闢建哈密街83巷,四十四坎的面貌『已不復得見』。

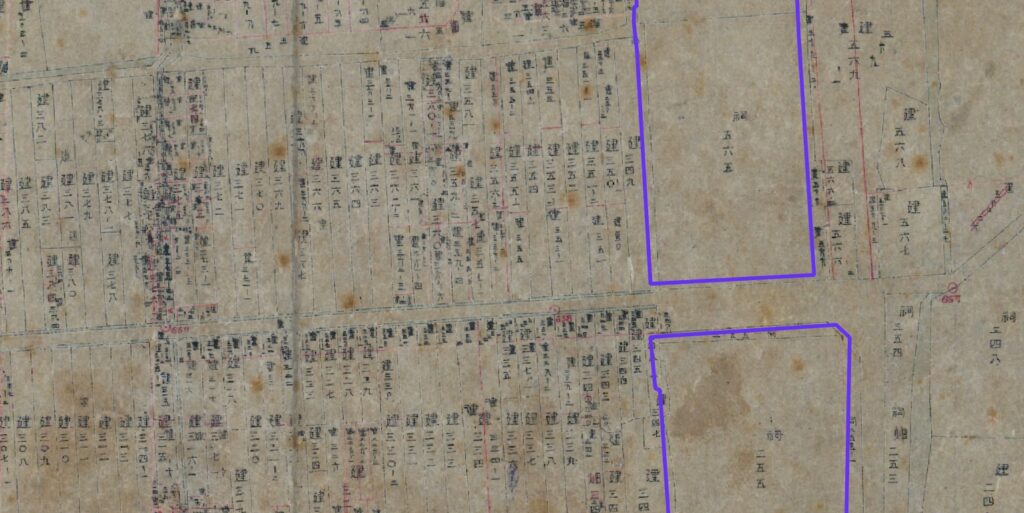

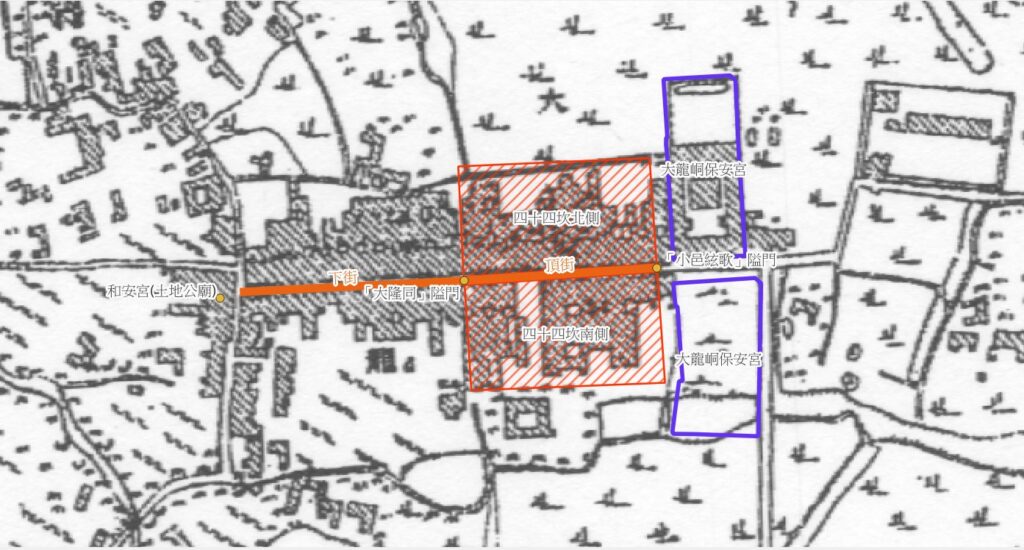

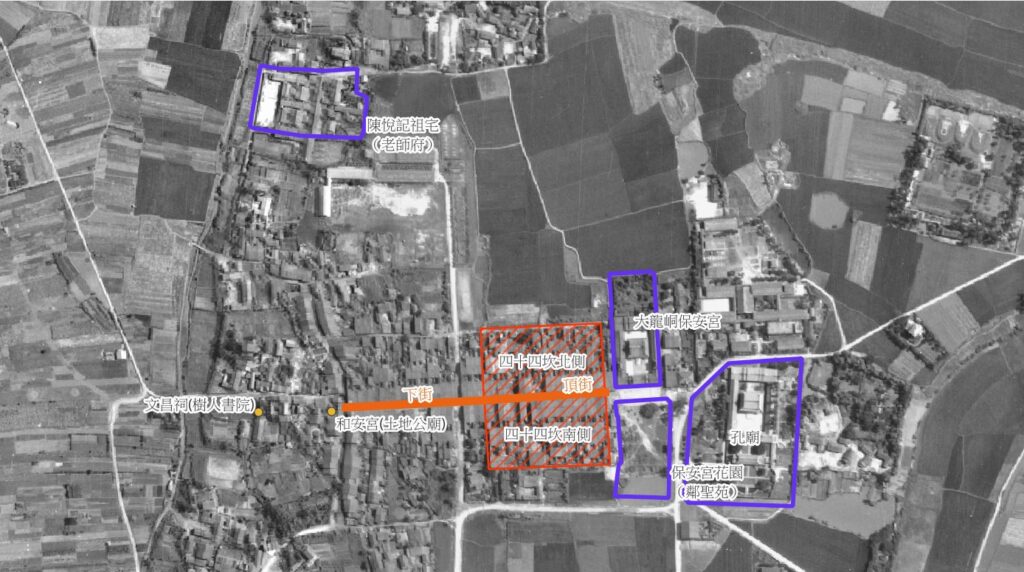

今日,我們可以僅僅透過「臺北舊地籍圖」及「四十四坎鬮約」就可以恢復200年前的大龍峒四十四坎市街空間。從舊地籍圖上,地目標示「祠」的土地即為保安宮,保安宮西側有一整排立面寬度一致的街屋,便是四十四坎大致位置。

鬮約上有提到「……興工起蓋瓦店,相向四十四坎……」、「……每坎地闊壹丈柒尺五寸(5.4 米)實內壹丈陸尺弍寸(5米)……」及「……東至保安宮巷弍坎內為界……」,意思是式樣、大小、尺寸均相同家屋南北各22間,東界與保安宮間隔約為2個立面寬度,對照舊地籍圖的地籍坵塊就可以數化出精確的四十四坎空間位置範圍;實際用QGIS量測每坎寬度約為5.27公尺,街道寬度4.7公尺,與上述史料或文字描述一致。

套疊上1945年美軍航照影像,仍可以看到原有店屋的面貌是狹長式的市街商店住宅,其特色是左右兩戶共同壁體,屋內平面僅一開間寬,採二進式、三進式(後期應該有加建)。

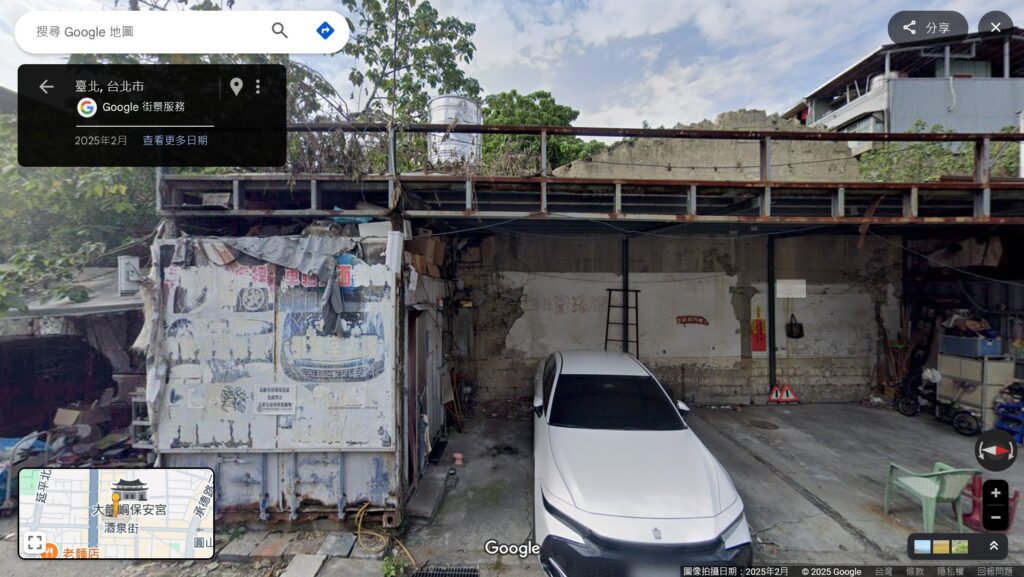

目前,臺北市文化局將四十四坎南側最西坎的第二進(重慶北路三段283巷1號(大龍峒四十四坎店屋二落)),公告為歷史建築;今日,從重慶北路三段上仍可以看到四十四坎南側南22坎第二進是「單脊頂」屋頂形式,上面仍有綠釉花磚開口。

透過Google地圖街景影像,走在哈密街93巷上,可以完整觀察到四十四坎南側南8(建築主體已拆除)、南9坎第二進之間共用的牆面,下段為石材,上層為土确作為建材。

進一步將頂街、下街及土地公廟位置標註於1916年《臺北市街平面圖》上後,仔細比對圖面,可發現「四十四坎舊址」石碑所載文字中提及「……西隘近土地公廟……」,此處應有誤;相較之下,鬮約中所載「……西至公巷壹半為界……」的描述,應更為準確。

大龍峒的發展早於大稻埕,歷史悠久,至今仍保留許多珍貴的古蹟與文化資產,例如:孔廟、陳悅記祖宅(老師府)、文昌祠(樹人書院)…等等,然而相較於遊客絡繹不絕的大稻埕,前來大龍峒探訪的旅人卻寥寥無幾,顯得格外低調與靜謐。

進階閱讀: