![]() ∥

∥ ![]() ∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

∥ 中研院 ∥ 人社中心 ∥ 繁體中文 ∥ English

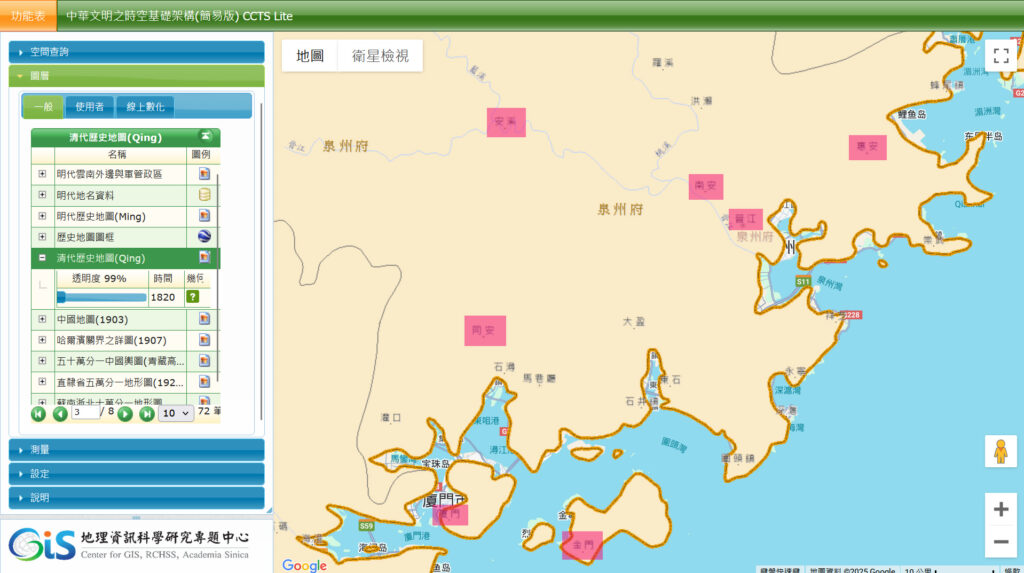

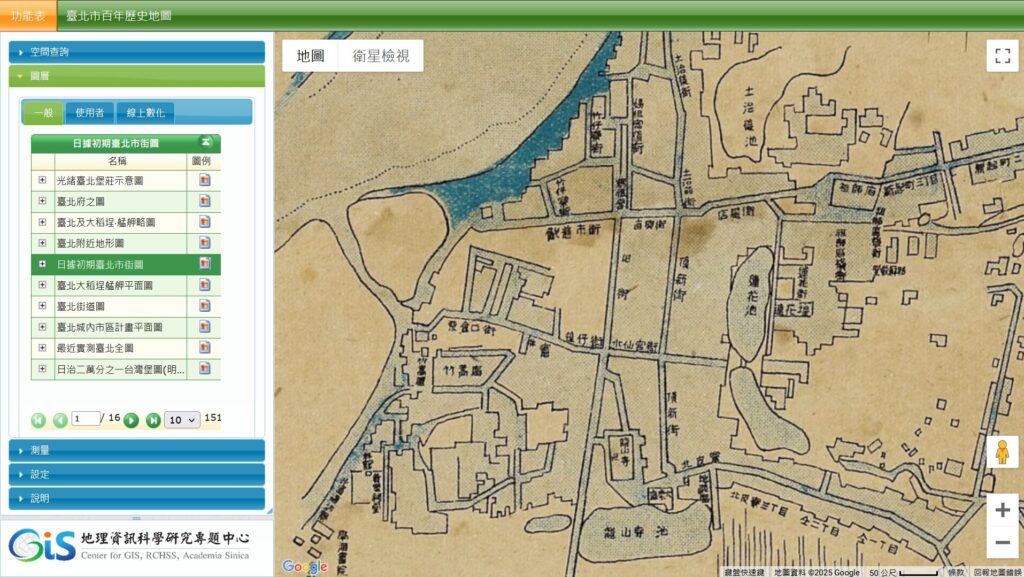

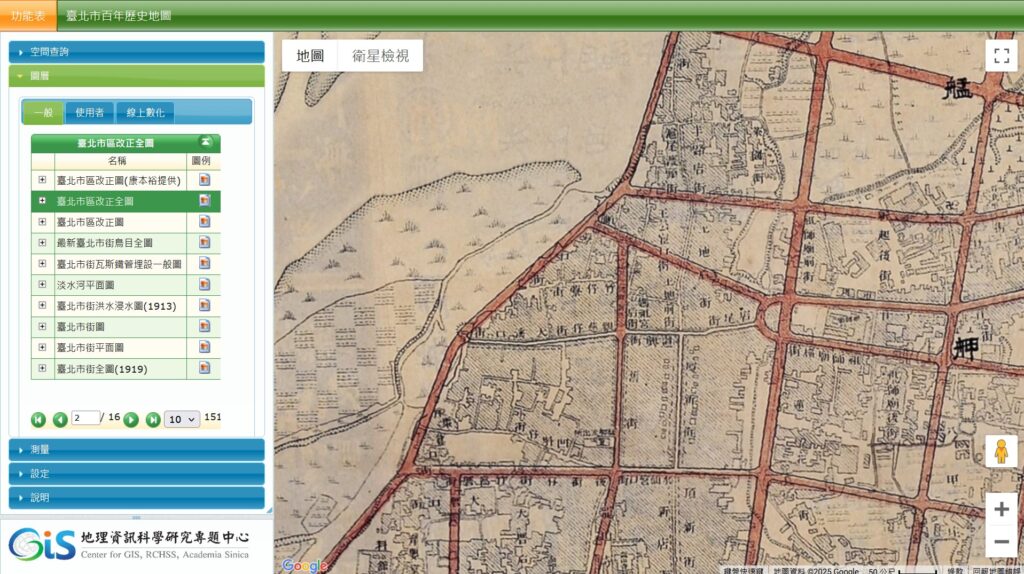

臺灣俗諺「一府、二鹿、三艋舺」,當時的艋舺因鄰近淡水河,十八世紀初因舟楫之便使得商業活動漸漸發達;清乾隆3年(1738年),三邑人(當時閩南泉州府轄下晉江、南安、惠安三縣統稱)集資興建「龍山寺」,歷時兩年竣工,其後向北發展舊街;然而比舊街發展更早的番薯市街(日治時期改稱為歡慈市街,今貴陽街二段)交會處,於乾隆11年(1746年)由艋舺行船業者出資建「新興宮」,之所以會這麼命名有一說法是相對於建廟更早新莊天后宮(今新莊慈祐宮,建於1731年)或發展更早的新莊地區,當地則俗稱「艋舺媽祖宮」,是今「臺北天后宮」的前身。

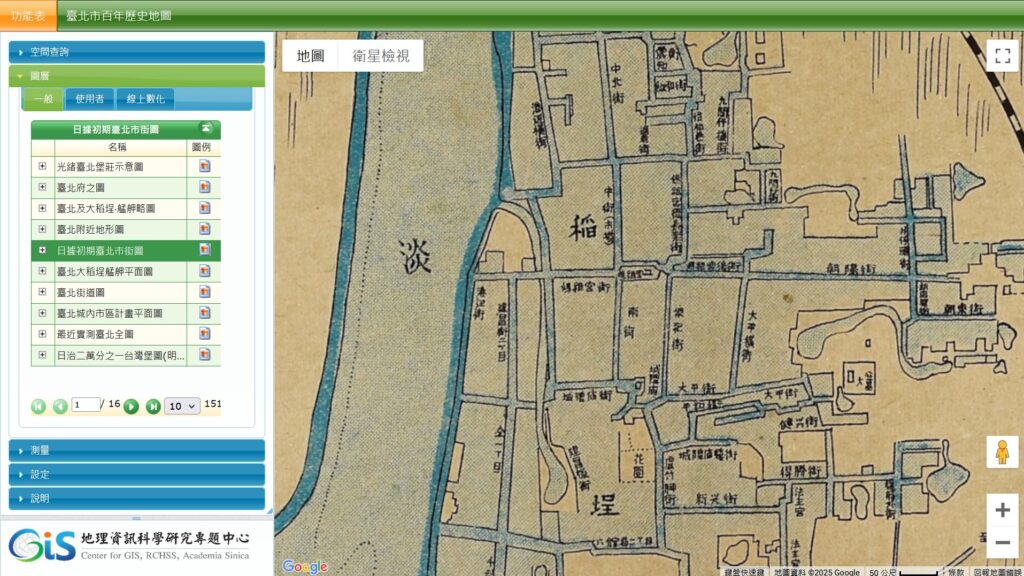

清乾隆57年(1792年)八里坌(淡水河口)開放為正口,船隻可以直接與福建對渡,不必再經由臺南鹿耳門,減少船程與運費,便利臺灣北部與大陸間的貿易,艋舺的商業地位愈重要,街市愈繁榮,較早到此發展的三邑人佔據淡水河港口周邊區域發展,當時商業公會組織稱為「郊」,由於主要是以對泉州港貿易為主,故稱「泉郊」或「頂郊」,已經控制從港口-「新興宮」-「龍山寺」周圍廣泛區域,而較晚來到艋舺的泉州府安溪人、同安人則落腳於比較內陸區域,安溪人落腳於艋舺清水巖(亦稱為艋舺祖師廟,1790年建成,廟面對著艋舺河港)附近,今日長沙街兩側;同安人落腳於八甲庄,今日康定路與柳州街之間的區域,同安商人郊行主要是以對廈門港貿易為主,亦稱「廈郊」或「下郊」。

「大稻埕慈聖宮」的媽祖神像本尊,則是嘉慶年間(1800年前後),泉州府同安縣(當時金門、廈門都是同安縣所管轄)的商人,為了祈求航海平安順利,從福建分靈攜渡來臺,最初供奉於艋舺八甲庄;道光元年(1821年),同安人一百餘人奉載泉州府同安縣霞海城隍神像同行,起初安置於艋舺八甲庄,由陳金絨奉祀,逐漸成為同安人的共同信仰。單單從各自族群特殊信仰廟宇建立年份,就可以大致掌握彼此先來後到的順序,例如:1738年三邑人建「龍山寺」->1790年安溪人建「祖師廟」->1821年同安人供奉「城隍神像」。

咸豐3年(1853年)艋舺發生嚴重的『頂下郊拼』(同屬泉州府的三邑人與同安人之間械鬥)事件,結果「下郊」落敗,同安人只好帶著媽祖以及城隍神像遷移至大稻埕;在大稻埕開基人物林佑藻籌募資金及大稻埕街民共同捐款下, 咸豐6年(1856年)興建「霞海城隍廟」於南街(今迪化街一段、永昌街口),同治8年(1869年)興建「大稻埕媽祖宮」於中街與南街的交界處,也就是現在的迪化街和民生西路口交叉口,廟面對著大稻埕碼頭。。

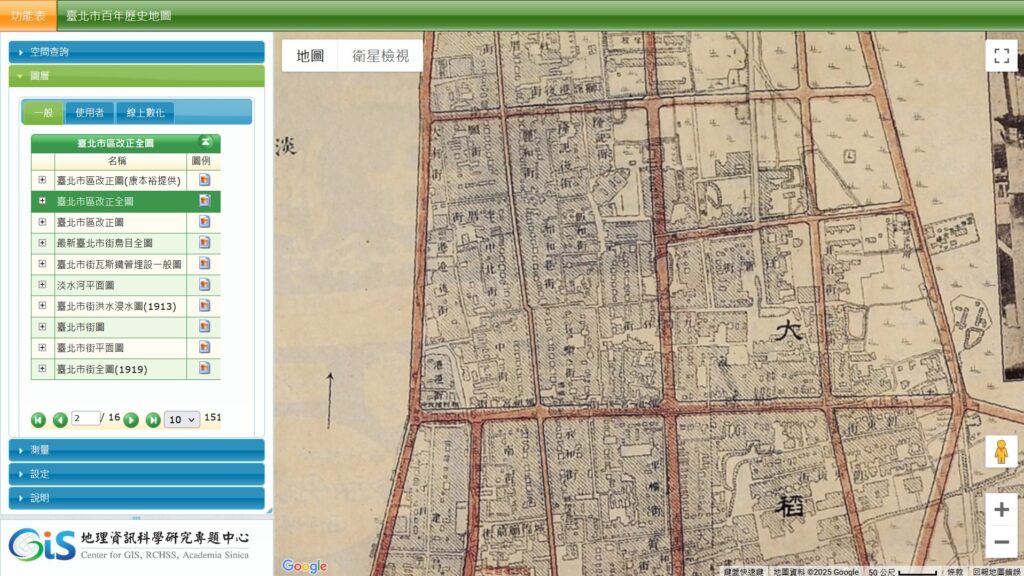

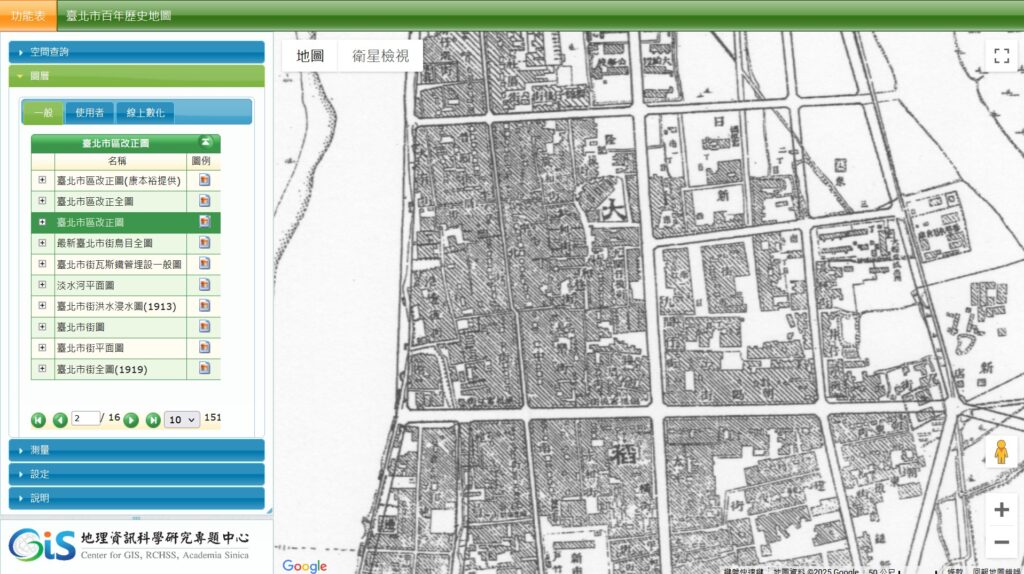

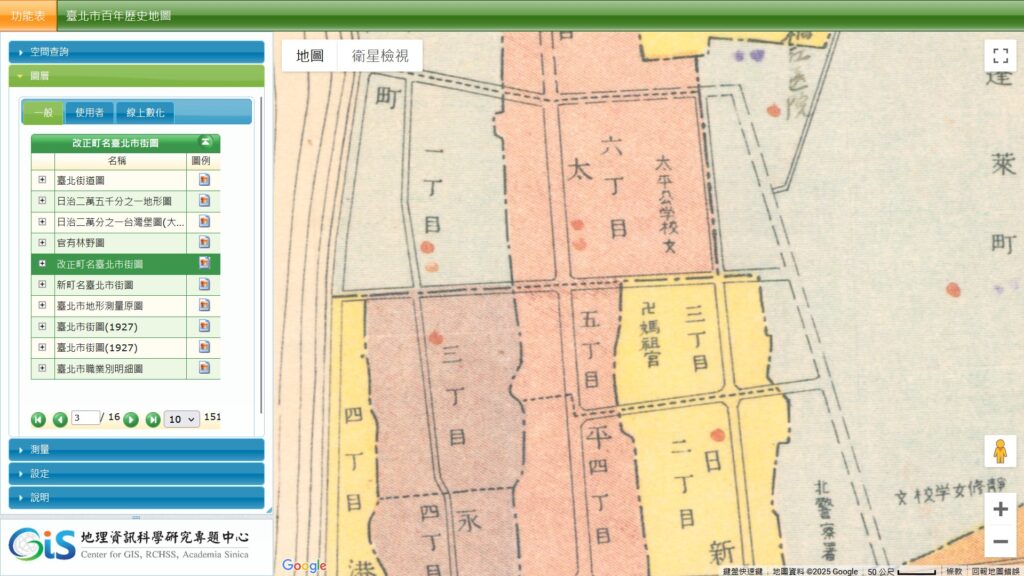

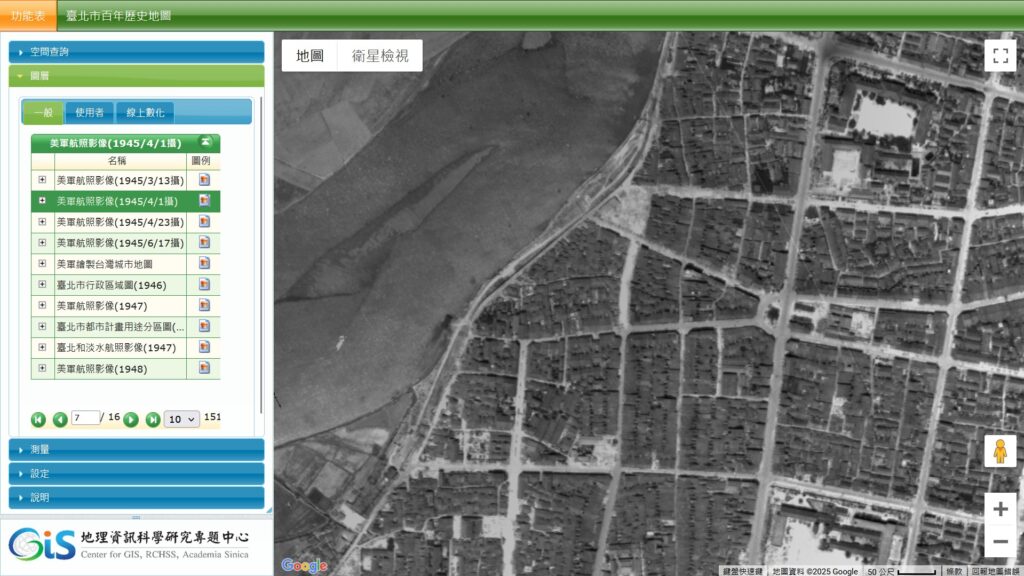

日治初期,台灣總督府於1905年10月公告「臺北市區改正計畫」,將大稻埕、艋舺、臺北城內三市街連結為整體的市區,並使市區向城外擴展;「大稻埕媽祖宮」因為有計畫道路通過,因此1909年6月25日起拆除被強制拆除,二度搬遷到大稻埕東北日新街(今保安街49巷)農地,1914年重建完成,並改稱為「大稻埕慈聖宮」,因為新廟位處於繁華城市的巷弄內,反而營造出一種鬧中取靜的氛圍,使得信眾在喧囂都市中仍能尋得片刻心靈寄託,也讓傳統信仰在現代都市中持續延續與融合,也因著香火鼎盛,於民國50年間造就周邊攤販聚集而成市集,逐步成為廟口美食,今日有很多外地來的觀光客反而是為了口而相傳的美食而來。。

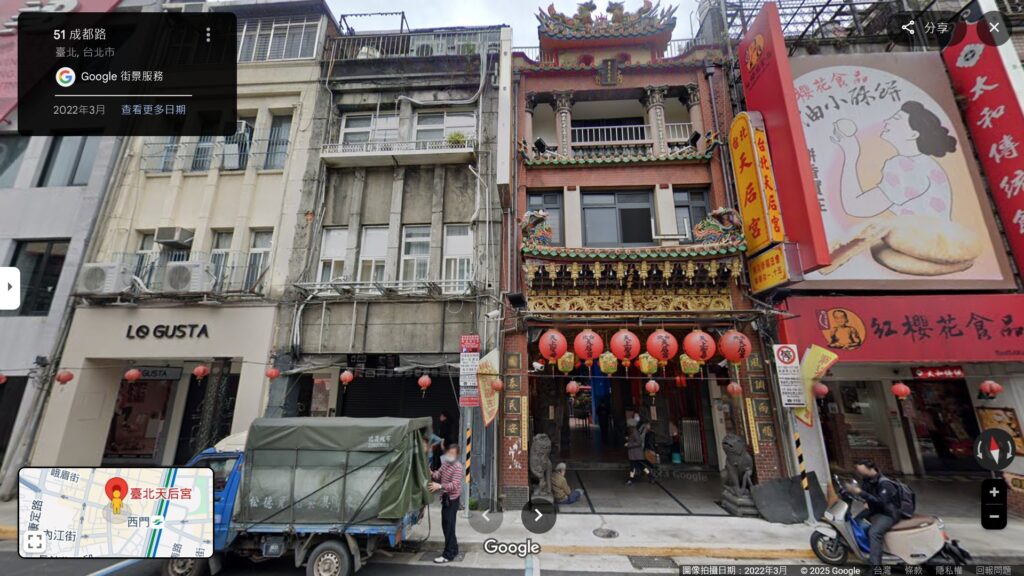

1905年的「臺北市區改正計畫」中也有計畫道路劃過「艋舺媽祖宮」,不過直到1943年,日本政府才以闢建疎開道路(防空道路)為由,所以遭到拆除,神像寄存於龍山寺;戰後,民國37年(1948年)遷移至成都路西門市場旁的「弘法寺」為新廟址,民國56年改稱為「臺北天后宮」;不同於「大稻埕慈祐宮」,「臺北天后宮」位於西門町熱鬧的街道上,廟門開在成都路上,立面不寬,兩旁商店相夾,並不是很明顯,進入廟門內豁然開朗,建築頗具規模。

臺北天后宮與大稻埕慈聖宮的歷史遷移,不僅反映族群移民的腳步與族群勢力的消長,也深刻體現都市發展對宗教空間的影響。從艋舺舊街、八甲庄到大稻埕巷弄,兩座媽祖廟見證清代以來族群聚落的變遷、郊商勢力的興替,以及日治與戰後都市規劃的衝擊與重建。如今,慈聖宮以「市井中的靜謐」與聞名的廟口美食吸引信眾與遊客,天后宮則隱身西門町鬧區之中,於狹巷間綻放傳統建築之美。兩廟雖歷經多次遷徙,然其信仰核心始終未曾動搖,正是媽祖信仰在臺北城中歷久不衰、與城市共生共榮的最佳見證。

參考資料: