清代康熙47年(西元1708年)康熙皇帝責成耶穌會傳教士及清廷官員,花費十年時間在中國境內以天文觀測與星象三角測量方式進行了大面積的經緯度測量,最後完成了《皇輿全覽圖》,是中國第一幅繪有經緯網格的全國地圖,比例尺約為一百四十萬分之一。期間康熙53年(1714年)雷孝思(J.B.Regis)、馮秉正(Jos.de Mailla)、德瑪諾(R.Hinderer)三位神父被派到台灣來測繪,自4月18日至5月20日,共計有33日完成了「皇輿全覽圖」的台灣部份測繪。

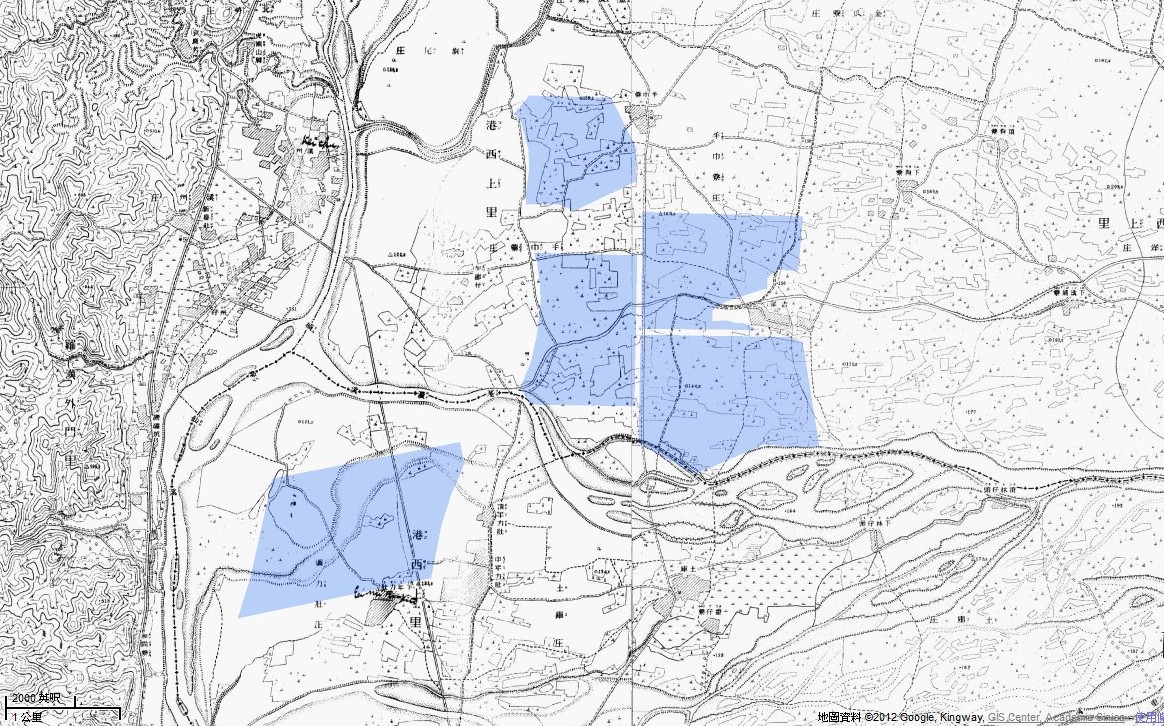

臺廈道轄下設一府三縣:新港溪(今鹽水溪)以北為諸羅縣,新港溪至二仁溪之間為臺灣縣,二仁溪以南為鳳山縣

臺廈道轄下設一府三縣:新港溪(今鹽水溪)以北為諸羅縣,新港溪至二仁溪之間為臺灣縣,二仁溪以南為鳳山縣

雍正初年,繼承康熙皇帝的地圖測繪事業,留用西方傳教士,並在康熙時期大規模測繪基礎上,補充新資料,引用國外地圖的成果,擴大範圍(納入西伯利亞、北冰洋沿岸及中亞地區),編制新圖《雍正十排圖》,該套地圖具有承先啟後的歷史意義。

《皇輿全覽圖》測繪期間新疆地區仍有戰事,未能完成測繪。至乾隆朝,隨著戰事平息,全部新疆歸入中國版圖,乾隆21年(1756年)開始伊犁一帶的大地測量,乾隆24年(1759年)又對完成了回部地區的測量。這兩次測量,獲得了哈密以西至巴爾喀什湖以東、以南地區處的經緯度測量成果。乾隆26年(1761年),傳教士根據這兩次測量的資料及國外針對中亞地區的測繪數據,在康熙《皇輿全覽圖》的基礎上進行修改,繪成《乾隆十三排圖》,該圖不僅是全整繪製出中國全貌,並涵蓋了18世紀亞洲大陸的輪廓,可以說是關於中國疆域最明確且最完整的國家地圖,同時測繪精確度也與當時世界水平相當。

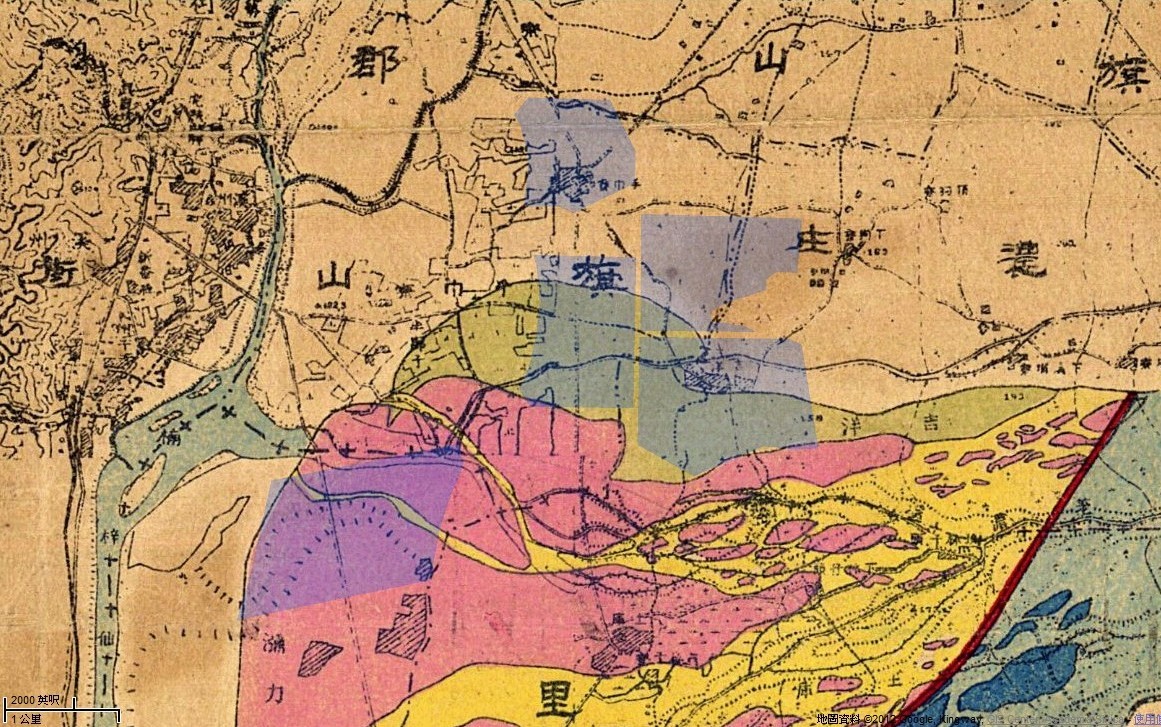

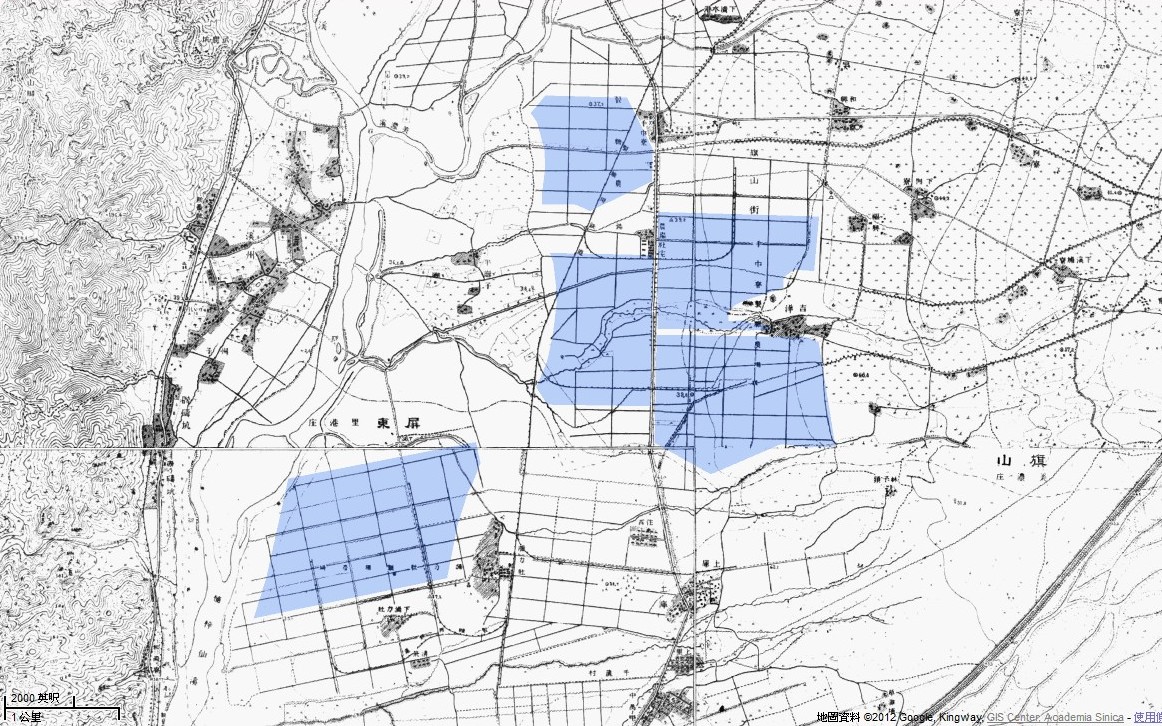

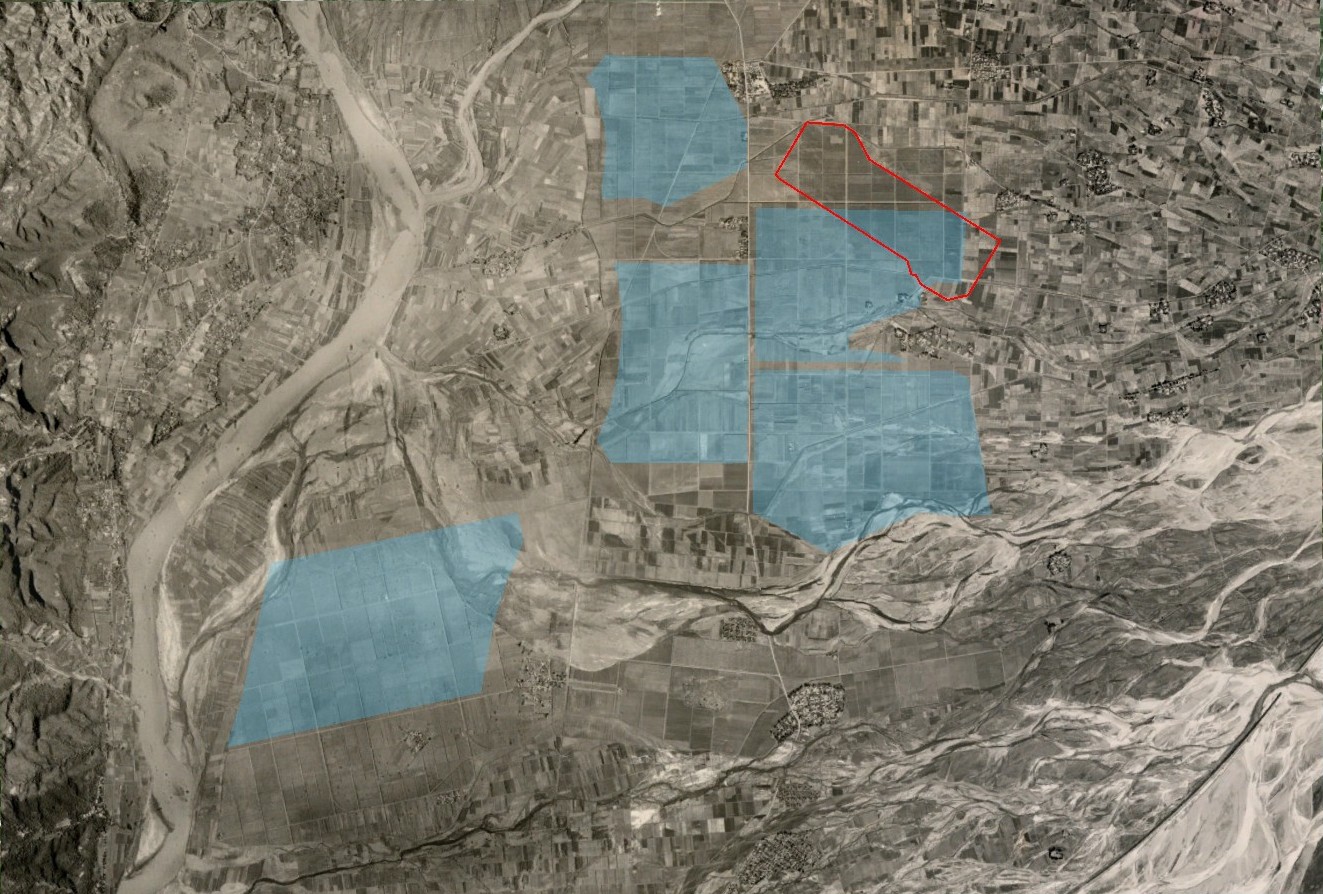

臺灣道轄下設一府四縣二廳,大甲溪以北劃歸淡水廳,澎湖群島劃為澎湖廳

臺灣道轄下設一府四縣二廳,大甲溪以北劃歸淡水廳,澎湖群島劃為澎湖廳

參與測繪的外國傳教士大部份都是法國耶穌會士,同時也與法國科學院有密切的聯繫,相關的測繪技術及儀器也是透過法國科學院取得,雖然傳教士的任務在傳教,但清朝政府看中他們的卻是科學技術,若以測繪技術人員角色來看,這些傳教士也可以說是法國政府(法國科學院)派遣在中國的技術專家。測繪工作室分省進行,傳教士每測完一個省份便將一份地圖委託各省巡撫轉呈朝廷,另一份則寄往法國,因此當時法國得以出版許多當時最新的中國地圖。

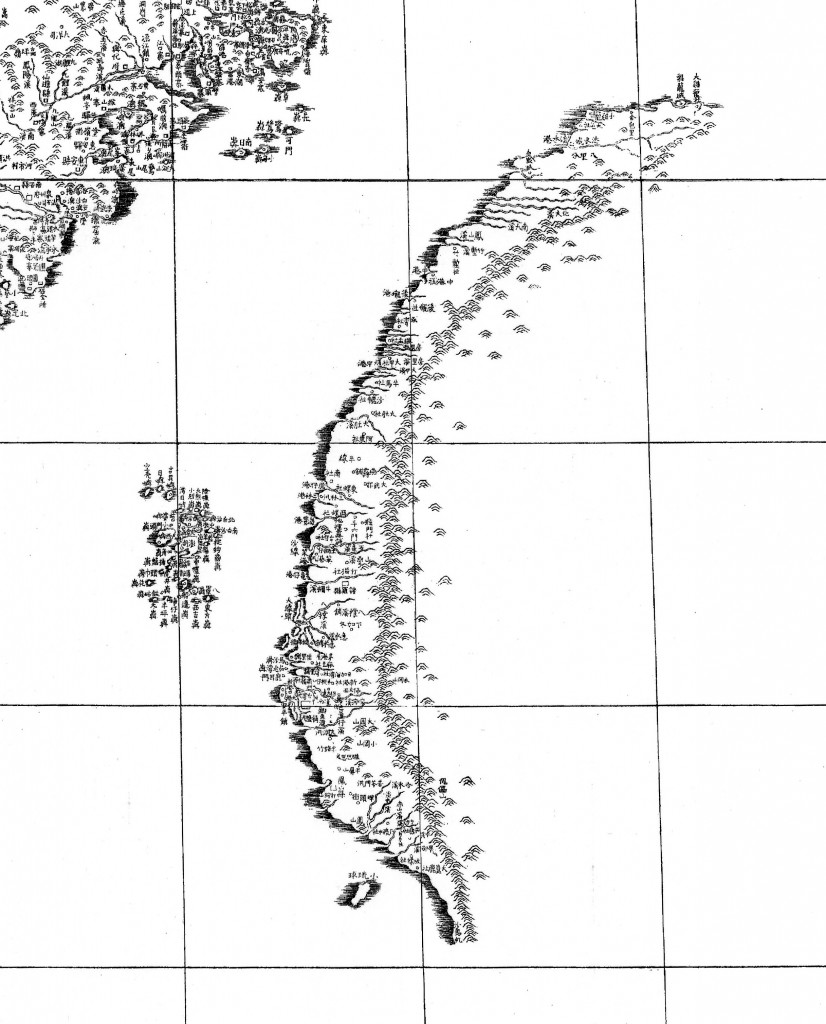

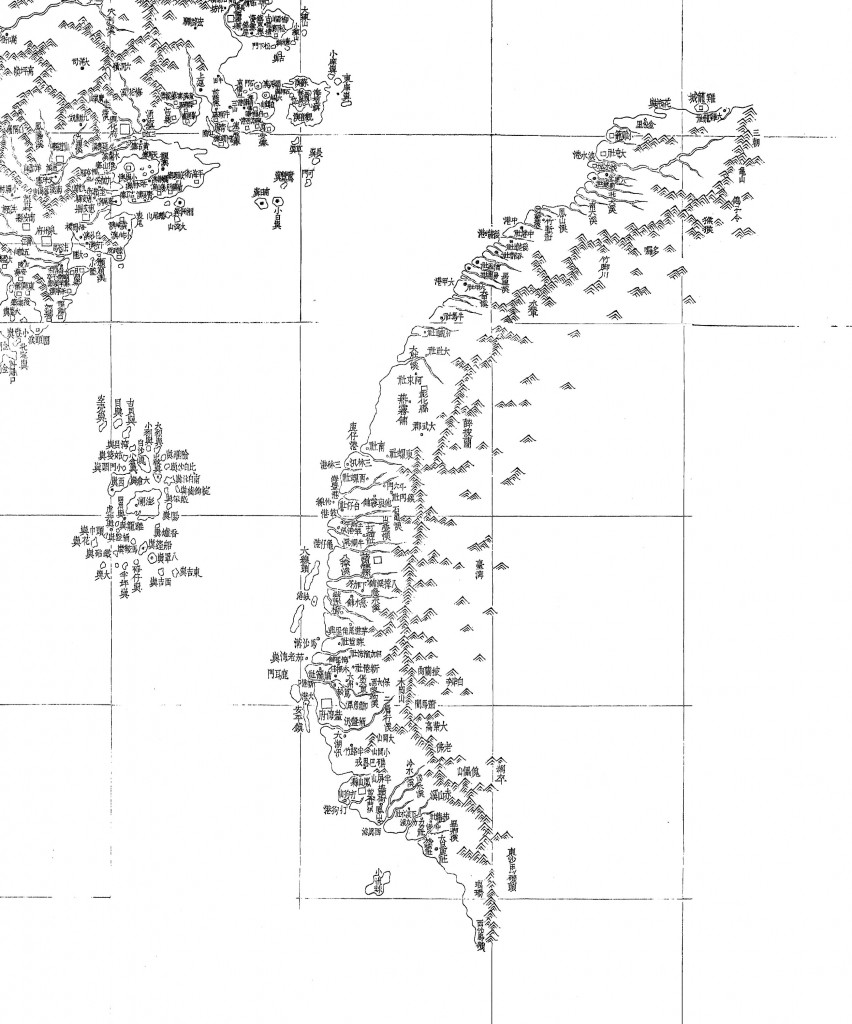

1720年根據中國皇帝康熙之命令實測台灣所製的地圖(國立臺灣歷史博物館典藏)

1720年根據中國皇帝康熙之命令實測台灣所製的地圖(國立臺灣歷史博物館典藏)

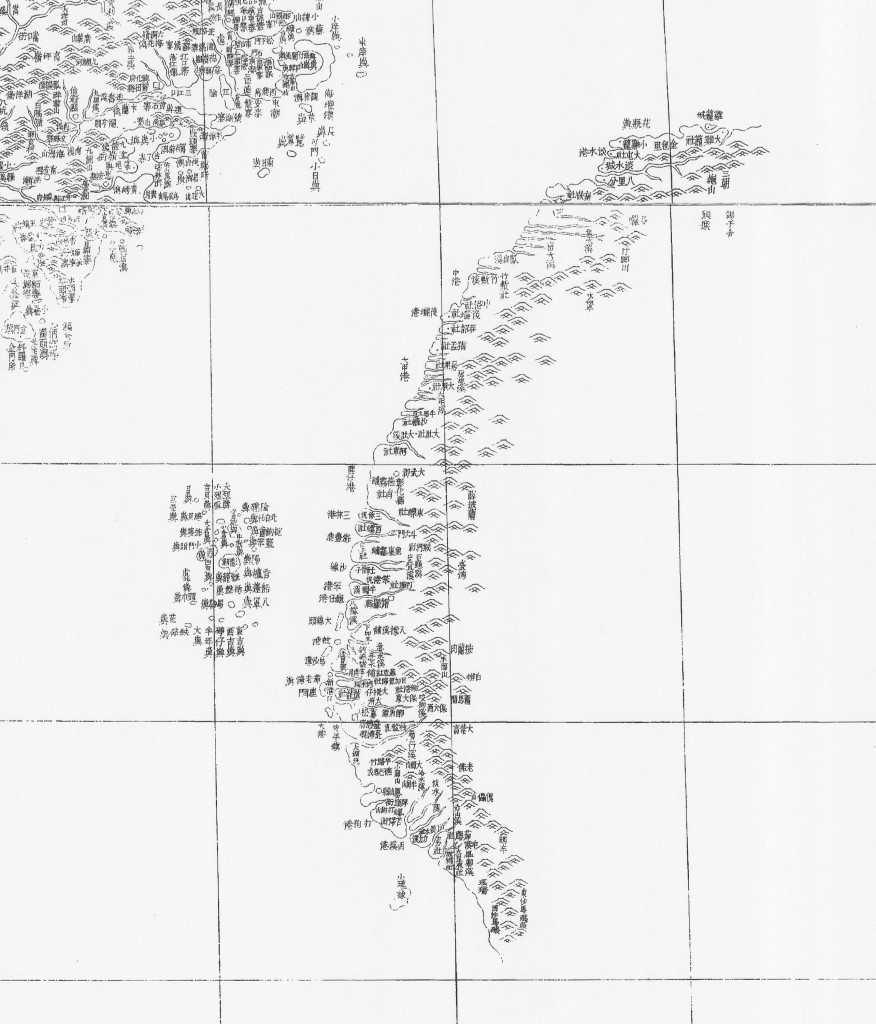

1735年福建省圖(Province de Fo-kien)(國立臺灣歷史博物館典藏)

1735年福建省圖(Province de Fo-kien)(國立臺灣歷史博物館典藏)

以下兩張地圖則分別是清道光二十二年(1842年)設色刊本《皇朝壹統輿地全圖》。

同治三年(1864)編制的《皇朝直省府廳州縣全圖》- 福建圖。

參考文獻:

- 汪前進(2007) <康熙、雍正、乾隆三朝全國總圖的繪製>(代序),《清廷三大實測全圖集》, 外文出版社

- 王自强(2007) 清廷大地實測輿圖出版,中國測繪新聞網

-1024x715.jpg)

從另一個角度拍攝臺灣總督府圖書館外觀(圖片來源:法國珍藏早期台灣影像)

從另一個角度拍攝臺灣總督府圖書館外觀(圖片來源:法國珍藏早期台灣影像)