本文作者:廖德宗(皇輿科技總經理,文史研究者)

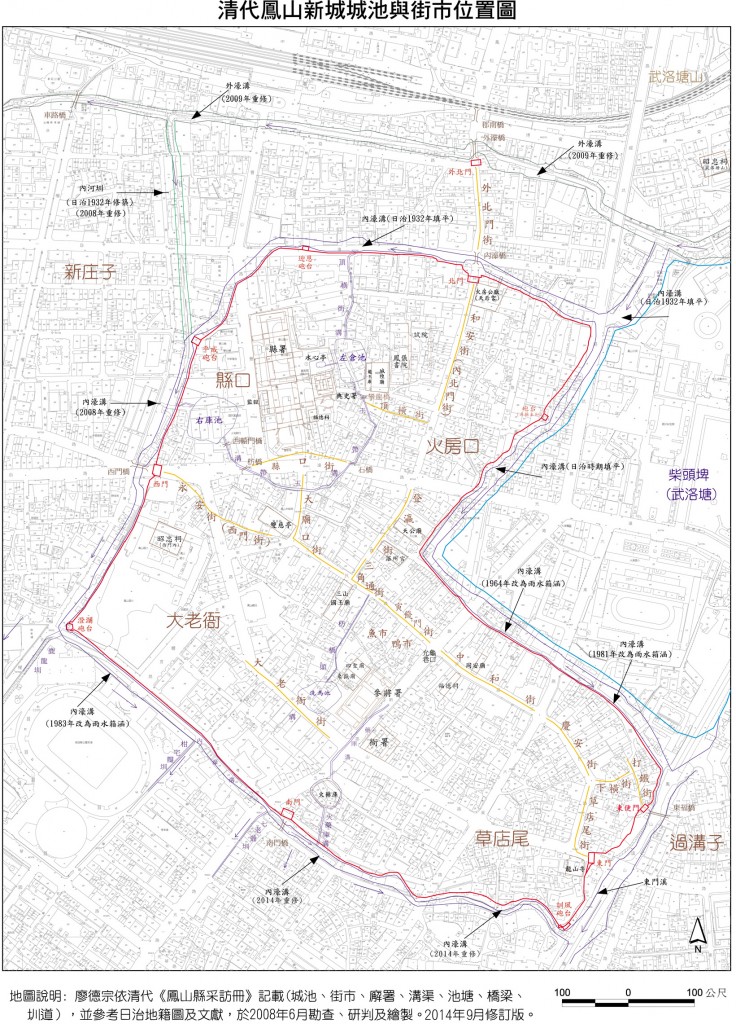

一、清代鳳山新城的城池與街市

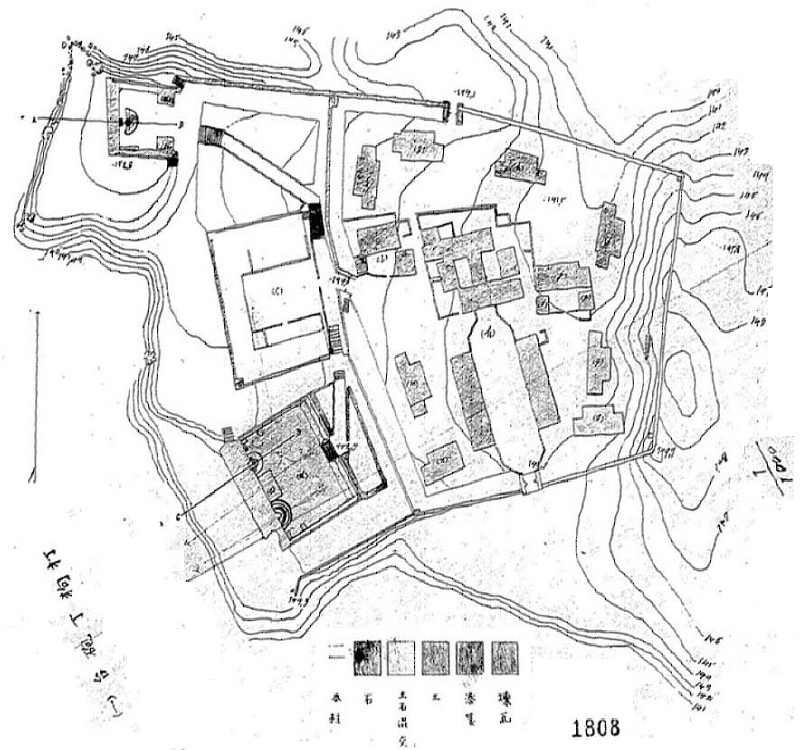

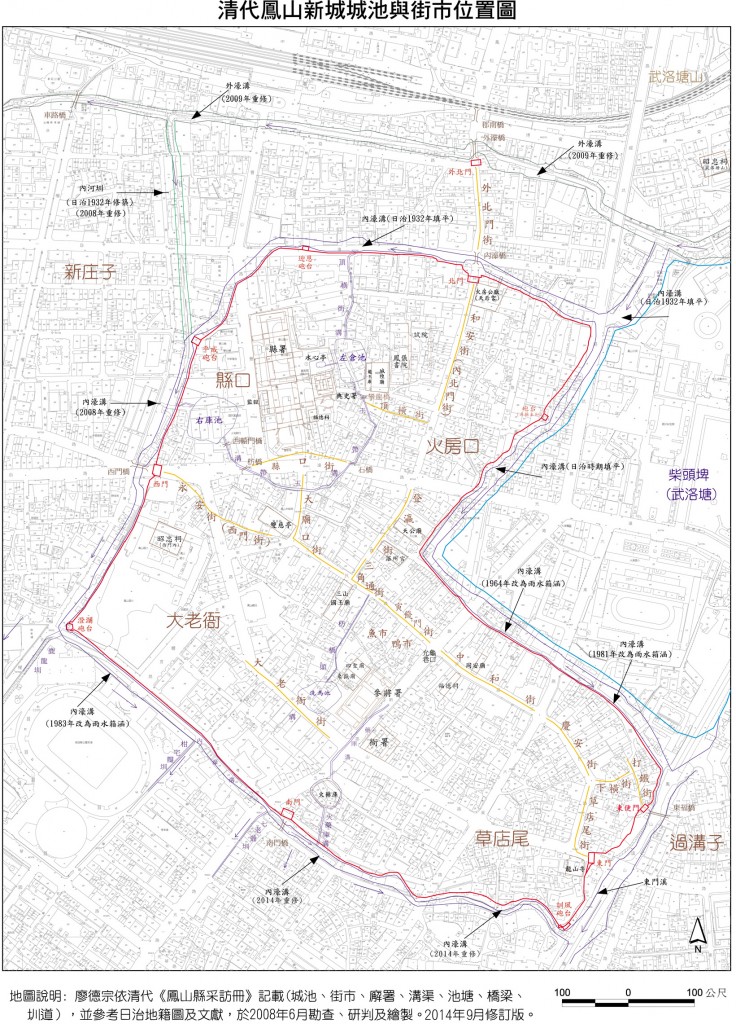

鳳山縣城於乾隆53年(1788)從左營舊城遷移至下埤頭街,成為政治及經濟中心,稱為鳳山新城。下埤頭街在康熙58年,已是府城以南最大街市,店屋數百間,商賈輳集。原聚落位在現今三民路L型高地上,緊臨柴頭埤,城池因為遷就現有地形,呈現特殊的心型城池,在台灣城池形制中,最為獨特。

鳳山新城位於柴頭埤旁,因無天然地形阻隔,城外挖掘內外濠溝作為防禦,亦是灌溉圳道。新城建造六座城門,及六座砲台;縣署設於城區西北側(現為曹公國小及警察局),知縣曹謹增建水心亭,以驗圳水之多寡。縣署兩側為左昌池、右庫池(城內用水及消防用水),玉帶溝從內濠溝引水,活水環繞縣署,再從內濠溝引出,如同知縣腰帶上的玉珮。參將署位於城區南側(現為鳳山市場),火藥庫位於南門內,是清代民變事件的攻防地。

清代光緒年間,鳳山新城有15條街市,分別為外北門街、和安街(北門街)、頂橫街、縣口街、登瀛街、永安街、大廟口街、仁壽街(三角通街)、寅餞門街、大老衙街、中和街、慶安街、仁和街(草店尾街)、下橫街、打鐵街。

二、清代歷史空間的位置復原

2014年清代鳳山新城的歷史場域空間復原,是以多年累積的文史考證為基礎。從清代文獻、日治文獻、古地圖、老照片、及耆老訪談,抽絲剝繭,逐年解開各個歷史場域的位址謎題。

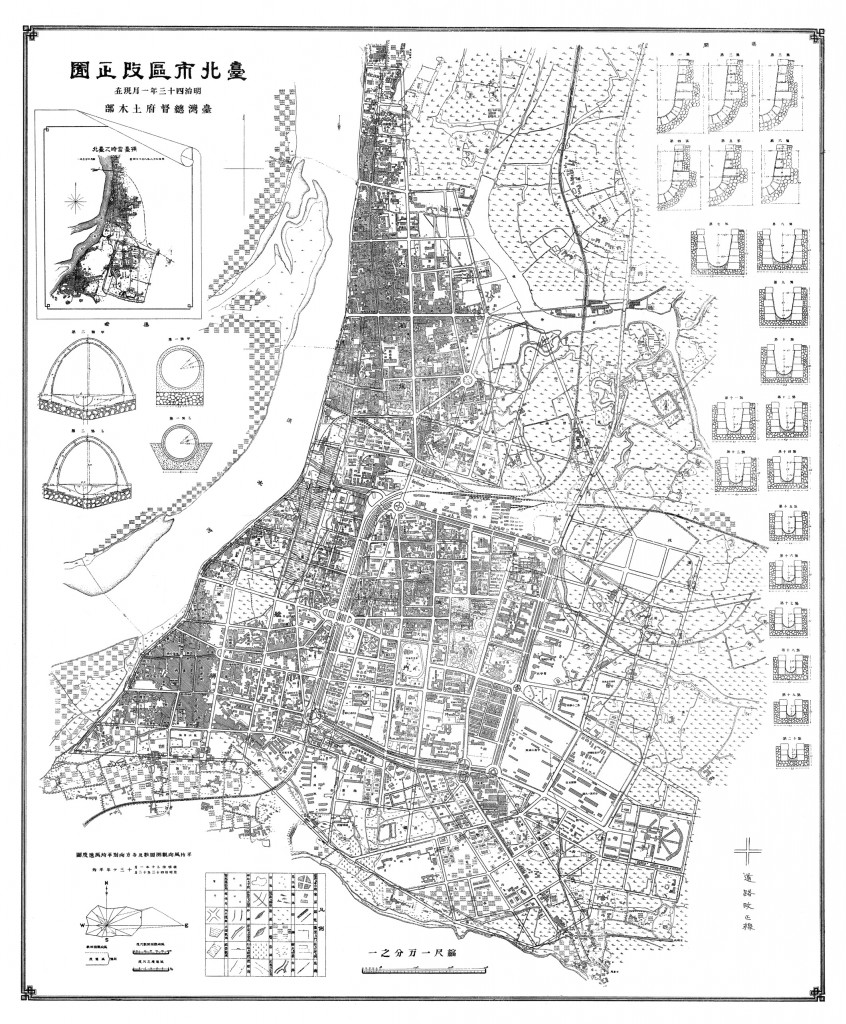

清代歷史場域的準確空間位置,則來自日治時期保存下來的地籍圖。日治地籍圖從1903年完成測量後,地籍原圖標示著黃色的古道、藍色的溝渠,及番地的地籍線、番號與地目,為歷史空間復原的依據。先由日治地籍圖的番號,律定清代官署、寺廟的所在番地,再由各式文獻及老照片,考證清代官署及寺廟的格局、方位及房間數,再參考現地之地形地物,研判各個清代建物的排列及位置。

由於日治地籍圖已有變形,在上面所研判的位置,須再參考現代數值地籍圖及地形圖的相對位置,作空間位置的調整,最後再將考證位置轉繪至千分之一地形圖上,作為空間定位的基礎。

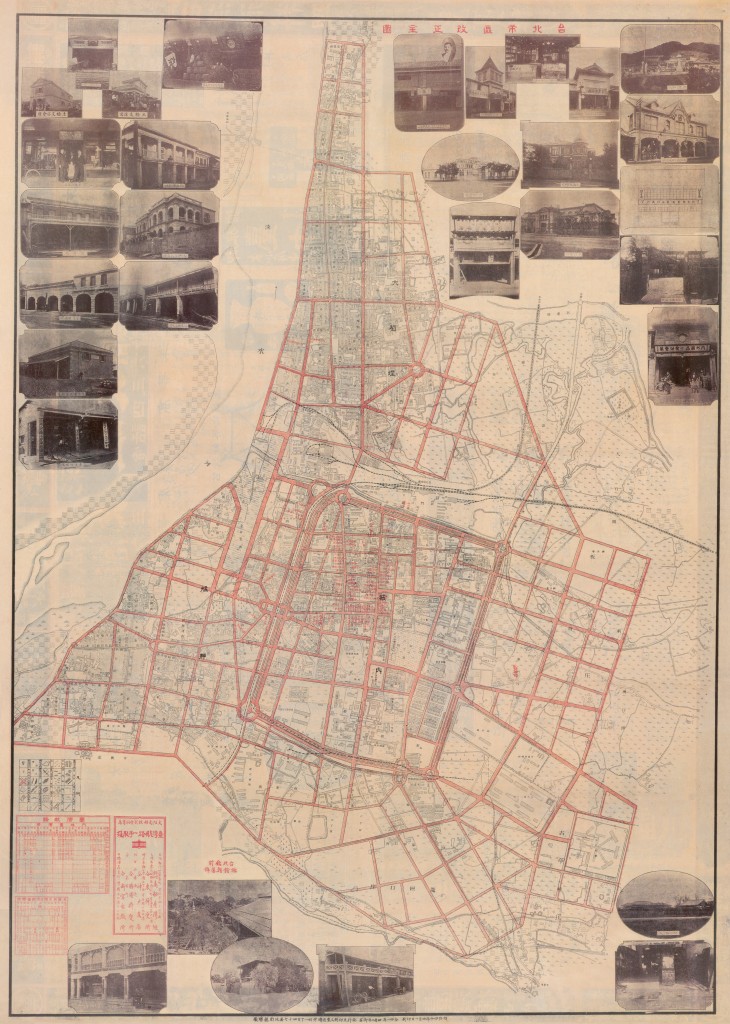

清代鳳山新城城池與街市位置圖(廖德宗繪)

三、立體模型製作

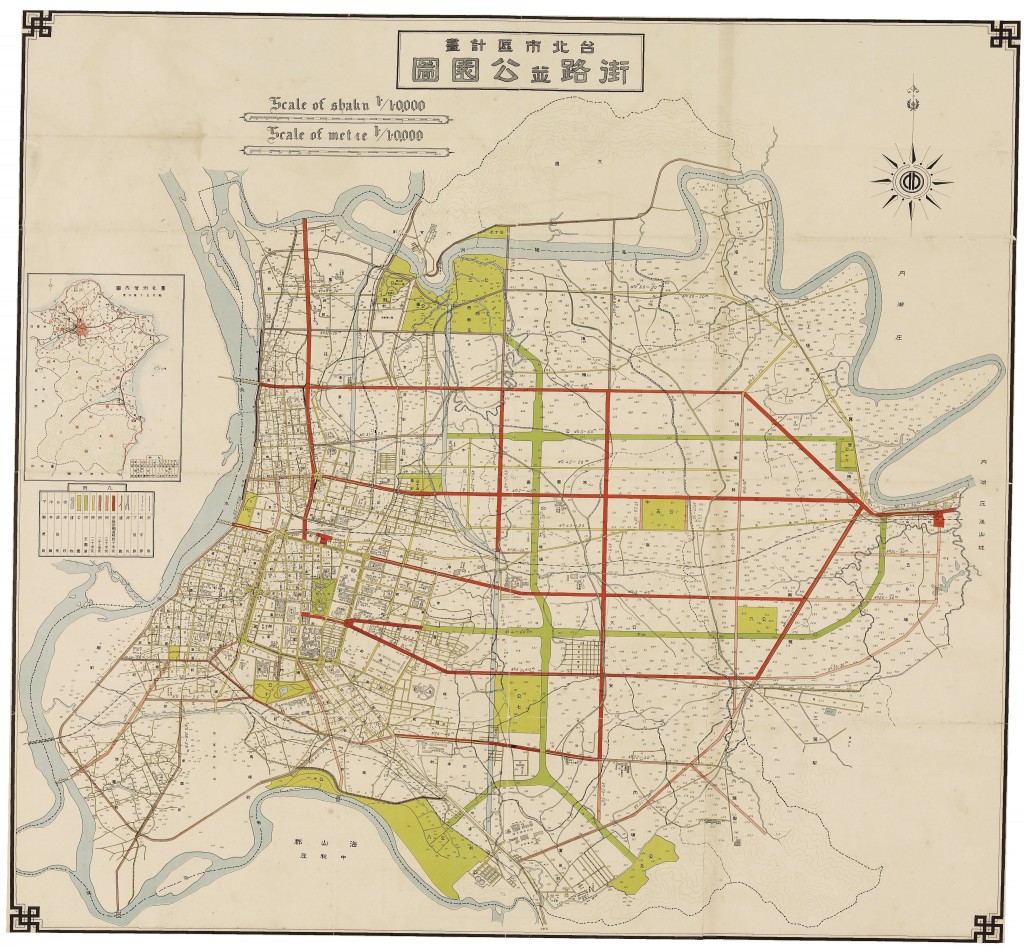

鳳山新城立體模型的製作,是以套繪好的千分之一地形圖為基準,作為模型製作的底圖。製作流程先由專業美工人員,以手稿方式繪出歷史場景的空間配置草圖,經由學者專家審議後,再進行實體模型製作。

實體模型製作時,由專業的模型製作師傅,先以人工將城牆、道路線,描繪在木質底板上,並參考地形圖之高程,墊起高低起伏的地形,再於實際的清代的地形模型上,依各個街廓,進行細部的清代建物製作。立體模型上的地面植披(刺竹、水田、蔗田、埤塘等),則是參考1904年台灣堡圖上的地類,及地籍圖上的地目。重要建物模型,依據仍存在的建物(如鳳儀書院、龍山寺、城門、砲台等)形式,或是老照片;三民路的長型街屋,則參考現存建物的格局;消失的大樹,則參考耆老的記憶。

鳳山新城模型由高雄市政府文化局委託專業模型廠商製作,並邀請三位學者專家共同指導及審議,花費6個月時間完成。製作完成後,再於模型四周的下方,增加現代航拍,以展現清代歷史場域的現地位置。

高雄市文化局邀請專家學者對立體模型進行審議

清代鳳山新城復原模型及解說牌

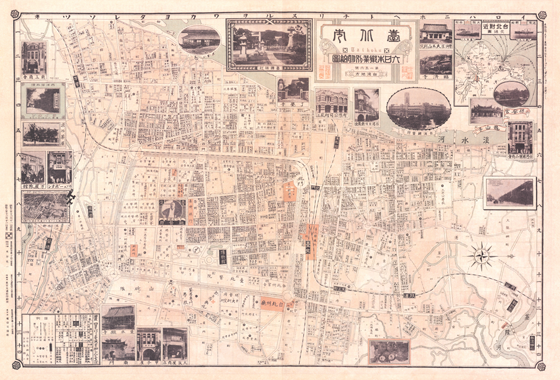

四、以現代地圖套繪清代鳳山新城模型

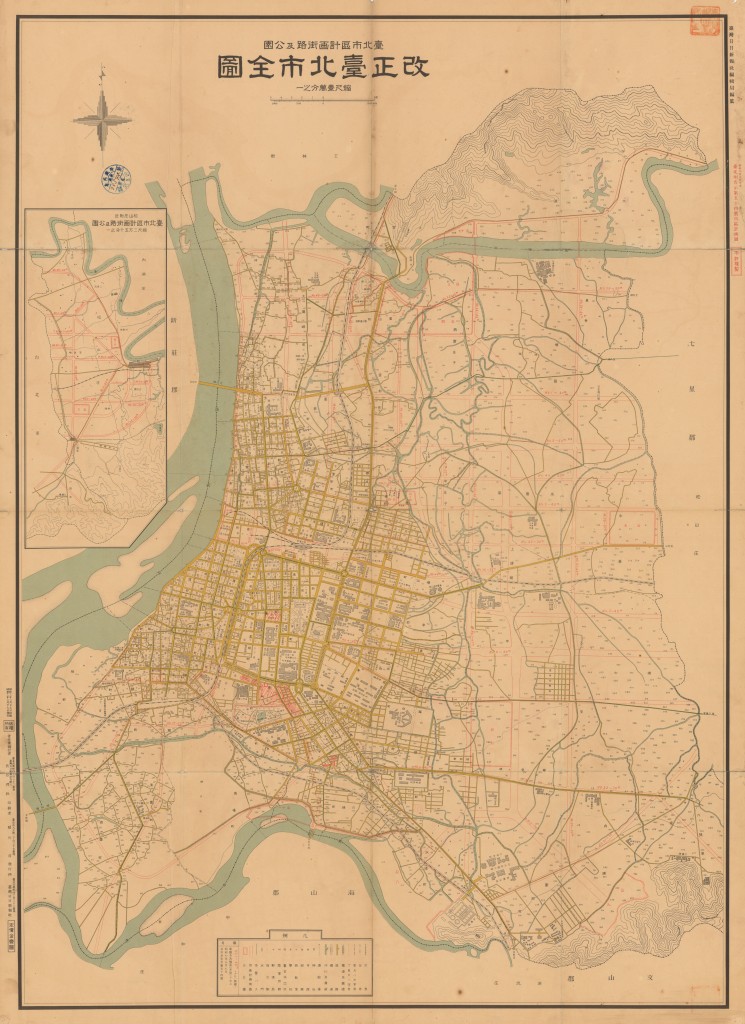

鳳山新城復原模型的位置,能與現代道路圖及航拍作套繪,可準確說明清代歷史場域的地理位置。此圖為清代鳳山新城復原模型的套繪圖,地圖中間為清代《鳳山縣采訪冊》記載之鳳山新城,歷史場域為1890年,上層為2014年道路及路名、及新舊地標,城外為現代航拍。

從鳳山新城復原模型套繪圖,可尋找清代文獻中的歷史場域,體驗百年的都市變遷。也展現人文歷史研究的成果。

清代鳳山新城復原模型套繪圖(廖德宗製作)