日治初期明治34年(1901年)由總督府文書課伊能嘉矩校閱的《臺灣交通要覽》,其中包括50幅臺灣各地《郵便電信局集配線路圖》,呈現出當時各街庄聚落之地名、電信線路、郵區範圍等珍貴歷史地理資訊。

| 編號 | 圖幅名稱 | 調製時間 |

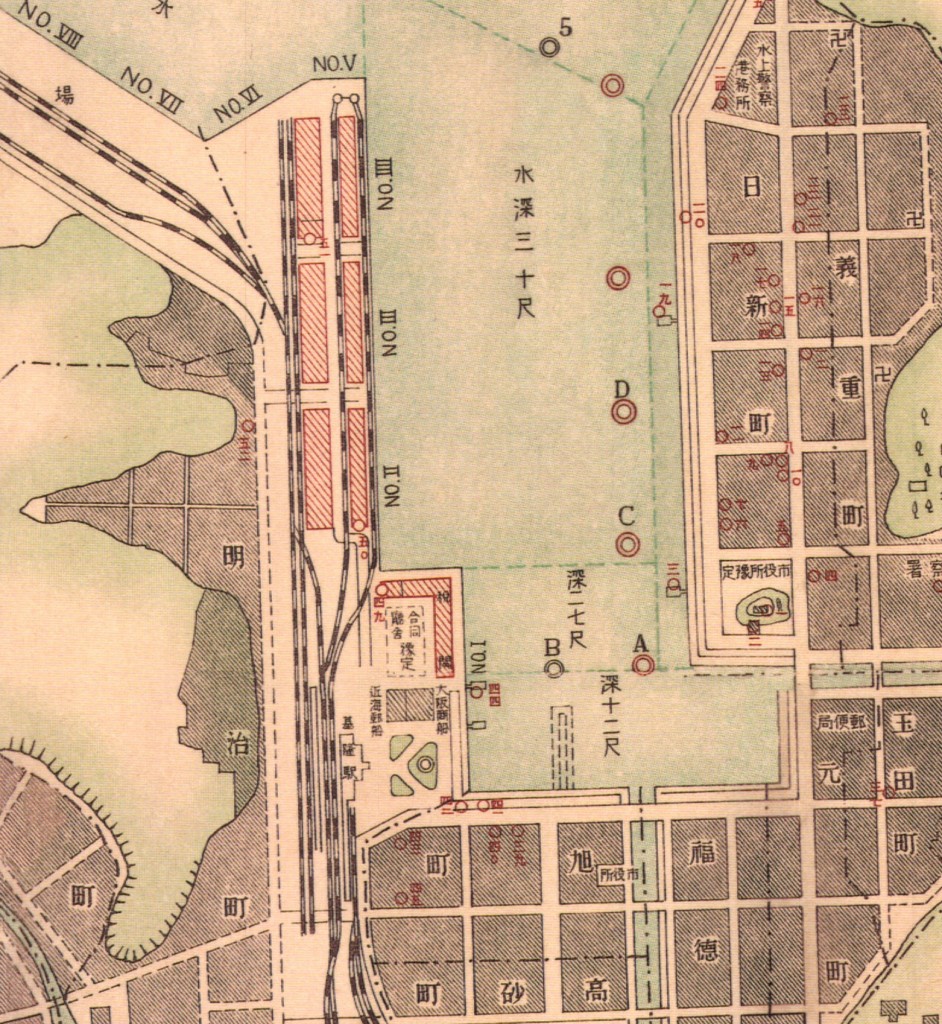

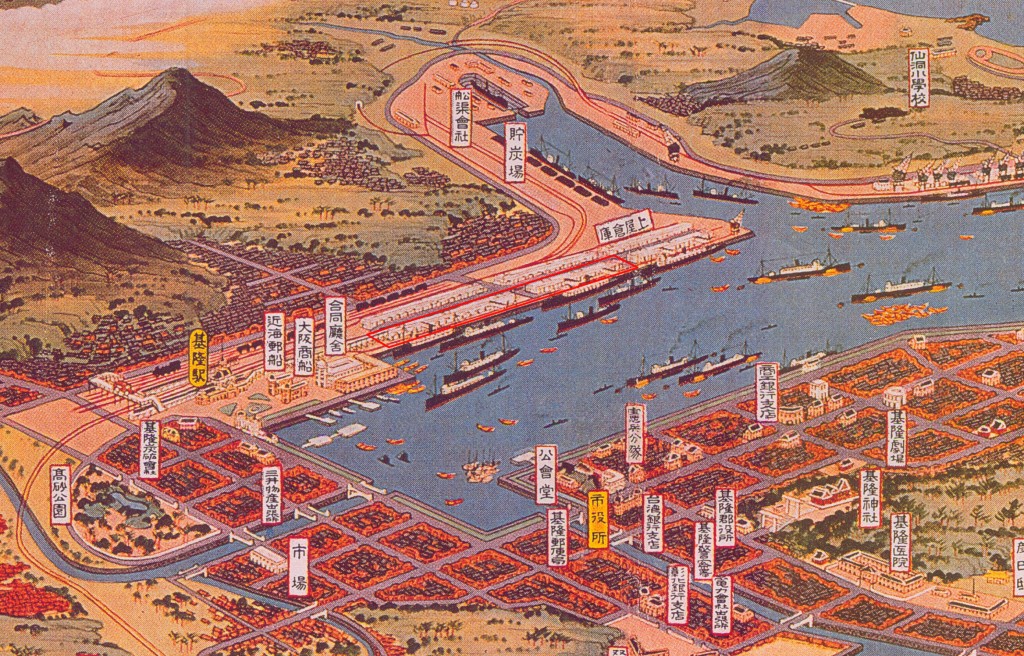

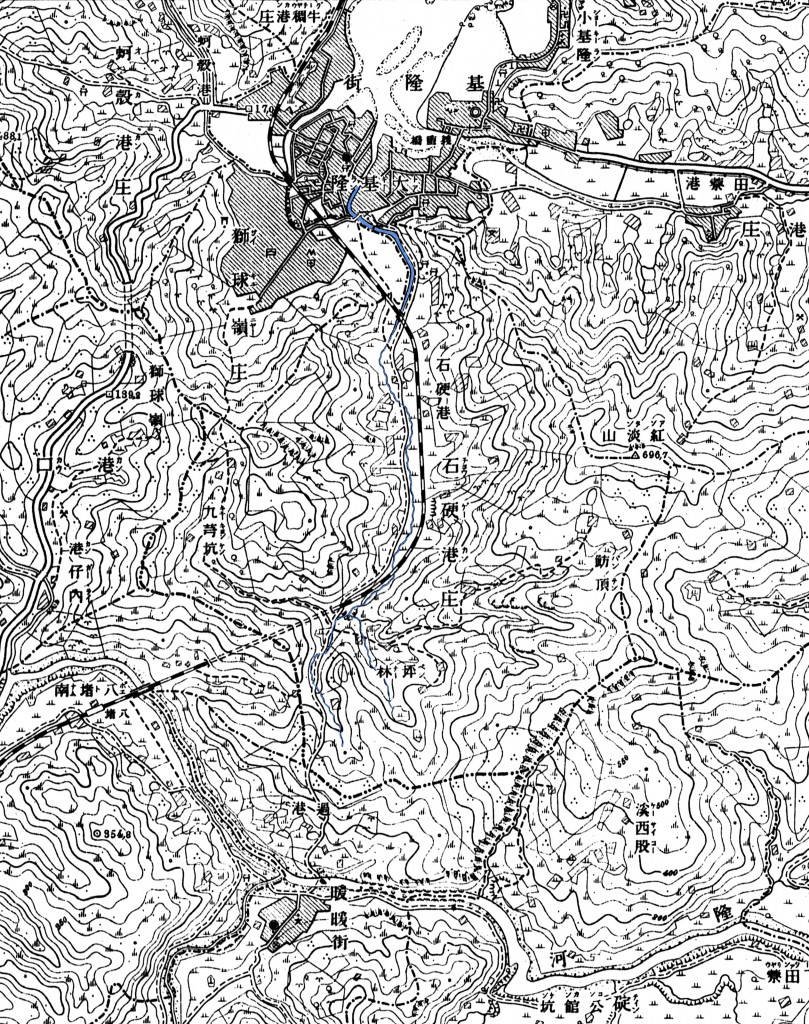

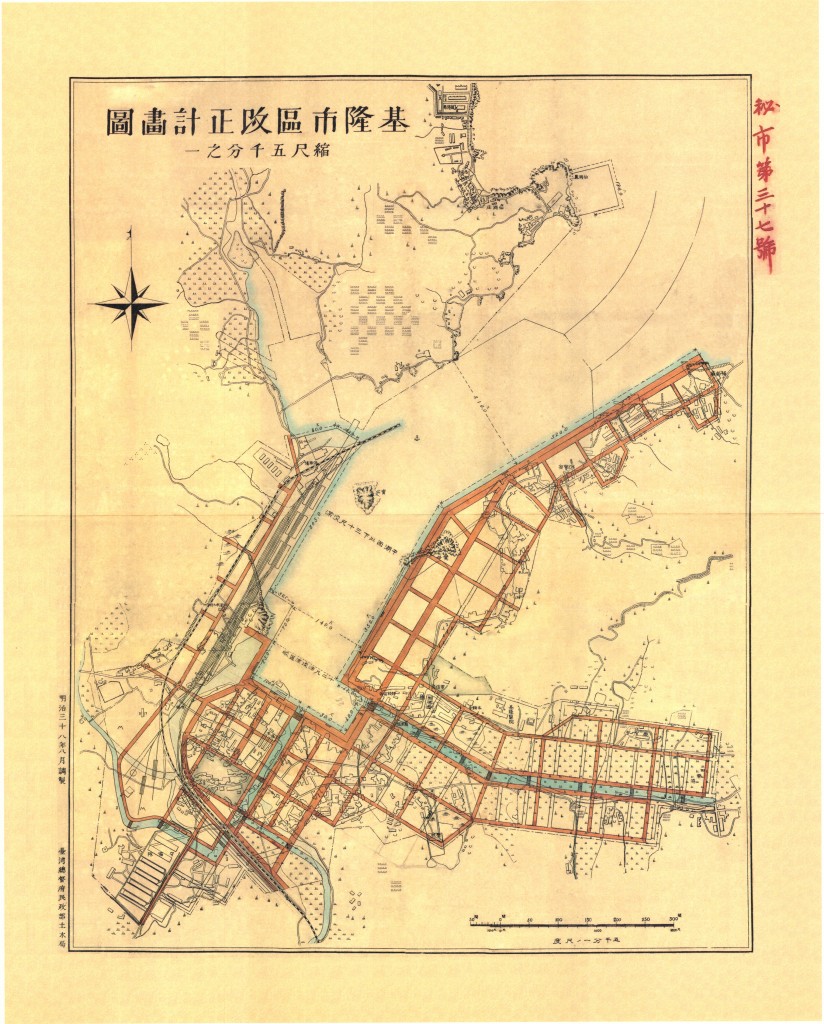

| 1 | 基隆郵便電信局市內集配線路圖 | |

| 2 | 淡水郵便電信局市內外集配線路圖 | |

| 3 | 石碇郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年一月廿六日調製 |

| 4 | 水辺腳郵便電信局市內外集配線路圖 | |

| 5 | 金包里郵便電信局市內外集配線路圖 | 明治三十二年一月一日調 |

| 6 | 頂双溪局市內外集配線路圖 | |

| 7 | 新竹郵便電信局 南庄出張所集配線路圖 | |

| 8 | 新竹郵便電信局 頭份出張所集配線路圖 | |

| 9 | 大嵙崁郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年一月一日現在 |

| 10 | 大嵙崁郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年一月一日現在 |

| 11 | 臺中郵便電信局市內集配線路圖 | |

| 12 | 彰化郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年三月十五日調製 |

| 13 | 彰化郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年三月十五日調製 |

| 14 | 埔里社電信局集配線路圖 | 明治三十二年一月廿八日調製 |

| 15 | 北斗郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年二月一日調製 |

| 16 | 北斗郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年二月一日調製 |

| 17 | 斗六郵便電信局市內外集配線路圖 | 明治三十二年十一月十五日調製 |

| 18 | 林圯埔郵便電信局市內外集配線路圖 | |

| 19 | 臺中縣苗栗郵便電信局市外集配線路圖 | |

| 20 | 後(土竜)郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年調製 |

| 21 | 後(土竜)郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年調製 |

| 22 | 葫芦墩郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年調製 |

| 23 | 葫芦墩郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年調製 |

| 24 | 東勢角郵便電信局市內集配線路圖 | |

| 25 | 東勢角郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年調製 |

| 26 | 牛馬頭郵便局市外集配線路圖 | 明治三十二年調製 |

| 27 | 塗葛掘郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年調製 |

| 28 | 塗葛掘郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年調製 |

| 29 | 北港郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年調製 |

| 30 | 北港郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年調製 |

| 31 | 台南郵便電信局市內配達順路圖 | |

| 32 | 台南郵便電信局市外集配順路圖 | |

| 33 | 嘉義郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年十二月 日調製 |

| 34 | 打狗局市內集配線路圖 | 明治三十二年二月八日調製 |

| 35 | 打狗郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十一年十二月一日調製 |

| 36 | 鳳山郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年一月一日現在 |

| 37 | 鳳山郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年一月一日現在 |

| 38 | 恆春郵便電信局市外集配線路圖 | |

| 39 | 曾文溪郵便電信局市內外集配線路圖 | |

| 40 | 蕃薯藔郵便電信局郵便區市內外線路圖 | 明治三十二年二月十五日調 |

| 41 | 東港郵便電信局市內外集配線路圖 | 明治三十二年一月一日調製 |

| 42 | 枋寮郵便電信局市內外集配線路圖 | 明治三十二年一月一日調製 |

| 43 | 宜蘭郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年一月一日調製 |

| 44 | 頭囲郵便電信局市內外集配線路圖 | 明治三十二年二月五日調製 |

| 45 | 蘇澳局集配線圖 | |

| 46 | 澎湖島郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年一月廿七日調製 |

| 47 | 小池角出張所集配區線路畧圖 | 明治三十二年五月一日調製 |

| 48 | 澎湖島郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年一月廿七日調製 |

| 49 | 台東郵便電信局花蓮港出張所市內外集配線路圖 | 明治三十二年六月廿七日調製 |

| 50 | 臺東郵便電信局市內集配線路圖 | 明治三十二年六月一日調製 |

| 51 | 台東郵便電信局市外集配線路圖 | 明治三十二年六月一日調製 |

下載:《臺灣各地郵便電信局集配線圖》(Credit:國立臺灣圖書館數位典藏成果)

原始文獻出處:明治34年(西元1901年)《臺灣交通要覽》,湯城義文 編纂、依能嘉矩 校閱、博文館 發行。