清朝台灣鐵路,興築於清朝光緒年間,由台灣巡撫劉銘傳籌建,亦稱為「劉銘傳鐵路」,分為基隆至台北、台北至新竹兩線,從1887年開始修築分段通車,至1893年台灣鐵路基隆新竹間全線營運,費時7年,總長約96公里。

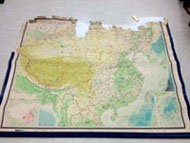

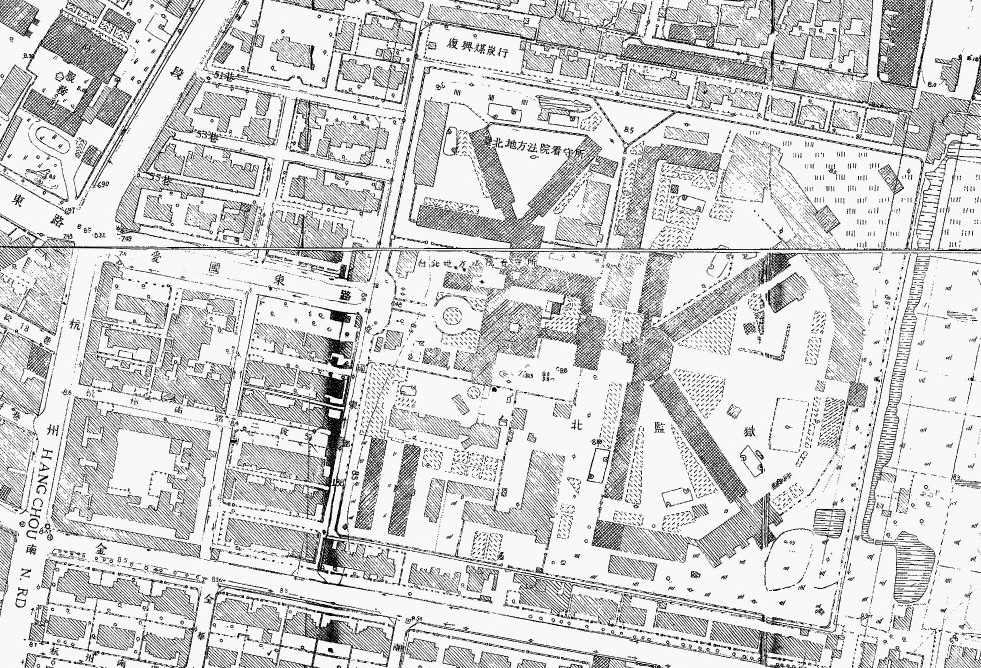

光緒21年1895臺北淡水河流域與鐵道線路圖(臺灣古地圖田野影像工作室典藏)

光緒21年1895臺北淡水河流域與鐵道線路圖(臺灣古地圖田野影像工作室典藏)

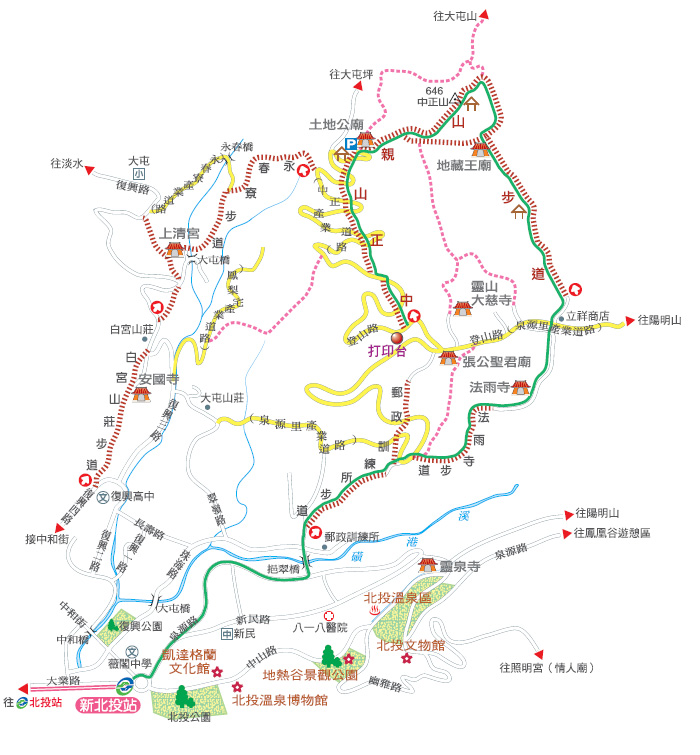

劉銘傳鐵路其中台北-新竹段從位於大稻埕南邊的「台北停車場」出發,往北經台北橋後,過淡水河後,經三重埔(三重)、海山口(新莊)、龜崙嶺(龜山)南行往新竹。在日治時期,臺北到桃園路段,一方面是當時的台北橋(木造結構)屢遭大水沖毀,且在龜山路線因為山區坡度大,效率及安全性(易被突襲)等因素考量,所以,1901年改線工程完成後,臺北往新竹方向鐵道路線,就經艋舺、枋橋街(板橋)過大嵙崁溪(大漢溪),經樹林、鶯歌石(鶯歌)接至桃仔園(桃園),也就是今日台鐵的路線。原本的劉銘傳鐵路臺北橋(西側)至迴龍段,就拆除成形公路,即今日的省道台一線(甲線),2001年開始新建的台北捷運新莊線的大部分路段就是在劉銘傳鐵路路線基礎上所興建的。

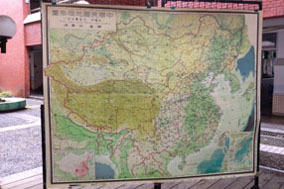

透過舊地圖比對,可以知道劉銘傳鐵路臺北橋(西側)至迴龍段,與今日省道台一線及台北捷運新莊線的重疊關係,也可以輕易看出舊鐵路車站(當時稱停車場)的所在地。

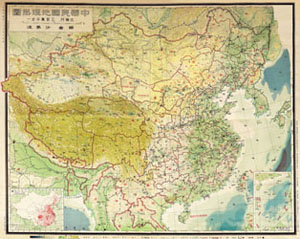

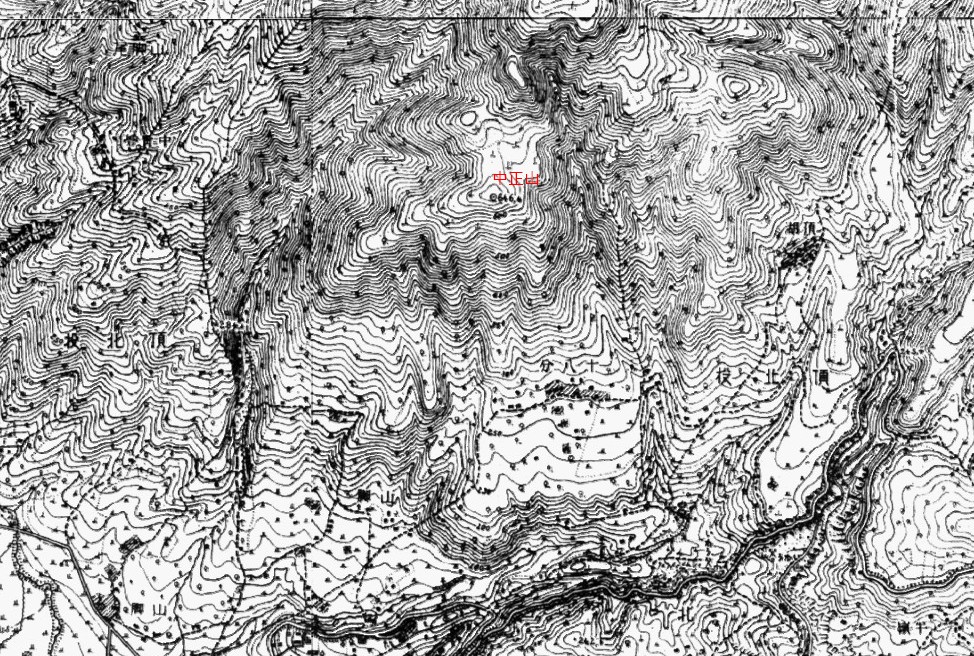

根據1895年二萬分之一臺北附近地形圖,清楚且精準地記錄劉銘傳鐵路路線。

對比於1904年二萬分之一臺灣堡圖,臺北橋(西側)至迴龍段的鐵道已經拆除改成公路,鐵路則已經改線到大漢溪東測。這一段路線從1891年11月底完工到1899年被拆除,實際運作不到8年時間。如果仔細看地圖,這一條路線上雖然鐵軌已經拆除,但沿線卻仍鋪設有電線,可以明顯與其他道路區別。

倘若,我們將臺灣堡圖上的鐵道遺跡數化,再與今日的地圖套疊上,就可以發現今日的台北捷運新莊線的大部分路段就是在劉銘傳鐵路路線基礎上所興建的。其中不同的路線是跨越二重疏洪道(興建於1980年代)的路段。