2013年7月一列運輸原油的列車在加拿大魁北克省東部市鎮地區(Eastern Township)的湖濱小鎮Lac-Megantic鎮中心脫軌,4節裝滿原油的高壓油罐車廂發生猛烈爆炸,造成47人死亡、摧毀30幢房屋,上千人被疏散。

ESRI 加拿大分公司透過Web GIS平臺記錄下這個慘痛的事故:http://tinyurl.com/lulmjat

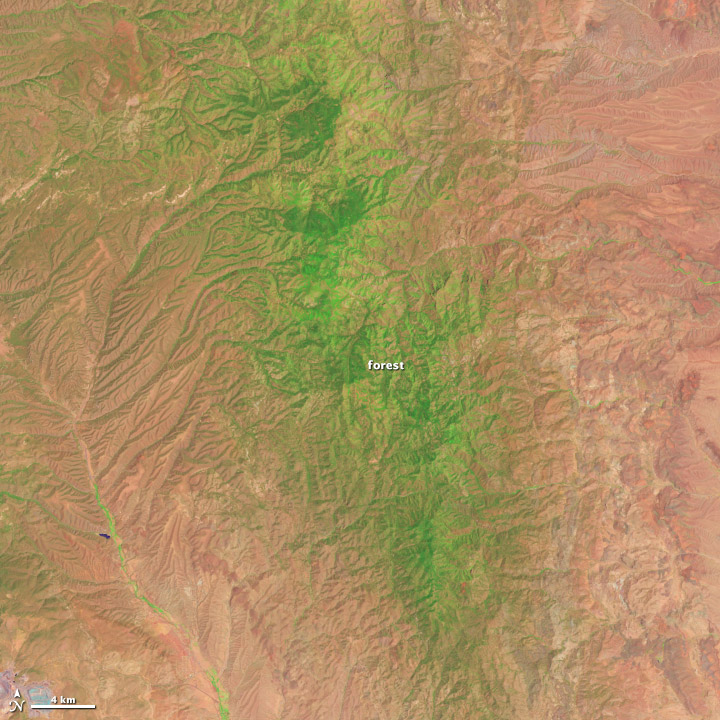

美國北加州地區自2013年8月17日發生嚴重森林大火,延燒數週,已經燒毀了370平方英里的森林,是加州歷史上有記載的第三大森林火災。雖然火勢還沒有完全撲滅,美國森林主管機關US Forest Service已經展開相關的復原工作,透過NASA的Landsat 8衛星影像的幫助下,可以快速界定出哪些需要復原及保護的區域。

下面這兩幅照片分別是Landsat 8衛星所拍攝到北加州森林大火前後兩個時期影像(拍攝時間分別是2013年8月16日和5月28日),將這這兩幅偽色照片相互比較,便可以清楚顯示了火災受災區域,燒焦的土地呈現為紅色,綠色區域是森林或其他植被;棕褐色區域則原本光禿禿的沙漠。

透過這些衛星照片,研究人員快速地繪製了火災受損嚴重評估地圖,稱做「Burned Area Reflectance Classification, BARC」,在這幅地圖中,不同深淺的紅色指示火災的嚴重性,顏色最深的區域表示是受災最嚴重的區域。工作人員則憑藉這張地圖規劃森林恢復工作,趕在雨季發生前減輕火災的影響,免得引發進一步的洪水災情。

進階閱讀:

2013年8月30~31日因康芮颱風帶來豪雨,引發北部濱海公路台2線數起土石流沖毀民宅、落石砸毀車輛事故,根據地質專家現場勘查後表示北部濱海公路沿線的山坡是屬於大寮層塊狀砂岩,外表看起來好像是很堅固的巨石,內部其實有經百萬年擠壓形成的垂直裂面,成為潛在落石區,隨時都可能掉落。國人如果想瞭解居家附近是否有土石流、順向坡或落石潛在危險性,可以參考經濟部中央地質調查所所建立的「地質資料整合查詢系統」。

逢甲大學GIS中心UAV所拍攝到的落石畫面

逢甲大學GIS中心UAV所拍攝到的落石畫面

相關報導:

主講者:廖德宗,居住於高雄市,從事資訊業,業餘文史研究;kliaw1@yahoo.com.tw。

演講大綱:

清代的鳳山縣有兩個縣城,是台灣城市遷移的獨特案例。鳳山縣治最早於1684年設在左營區埤子頭,並於1722年建土城,格局為左倚龜山、右聯蛇山。1786年因林爽文事變,縣城被攻陷,待1788年亂平後,乃將縣治移至現今鳳山區,稱為新城,而改稱左營為舊城。

鳳山新城築城,遷就現有三民路L型高地及柴頭埤,築出一個獨特的靴子型或心型的城池。嘉慶年間多次變亂,新城被攻破,官民恐慌,遂於1826年在左營建造嶄新的石城,捨去蛇山,全圍龜山在城內。後因種種政治及經濟因素,縣城始終未從鳳山遷回左營,左營空留一座荒廢的石城。

清代連接舊城與新城之間,有一條咾咕石鋪面的古道,經過凹子底、愛河七孔橋、灣子內、寶珠溝、獅頭、赤山等聚落,經現代考證後,現稱為鳳山雙城古道。

左營舊城之城內有古寺、官廟、龜山八景,城外有蓮池潭,留有鳳山縣文人詠嘆的詩句。南海大溝是蓮池潭的洩洪道,也是對外貿易水路。傳說龜山上的樓仔頂媽的燈火,引導萬丹港的漁船回航。

鳳山舊城及新城的豐富文史故事,超過三百年以上,但歷史事件的實際地理場景,卻很模糊,缺乏科學化空間考證。

廖德宗先生自2007年開始,運用日治時期之台灣堡圖、地籍圖,配合文獻及總督府檔案,持續鳳山新城、古道、舊城的空間勘查,補述清代縣誌上缺漏的文史,完成鳳山縣文史研究三部曲:新城-古道-舊城。2013年4月廖先生受邀於中央研究院人社中心GIS研究專題中心進行專題演講,分享研究歷程與成果。

關鍵字: 鳳山縣署、水心亭、曹公巨樹、玉帶溝、七孔橋、樓仔頂媽、龜山八景、南海大溝

下載「清代鳳山縣新城及舊城勘查 -日治典藏圖籍之應用」演講簡報檔(PDF 格式)

延伸閱讀:

再延伸閱讀:

左營自明鄭即為軍屯地區,是高雄地區最早開發的地方,為萬年縣治及鳳山縣治。泮水荷香、文芳四溢。除了清代城牆遺址,左營的風水、圳道、古道、古寺廟故事,及清代詩人卓肇昌的龜山八景詠景詩,均為珍貴文化資產。在2013年左營舊城仍留有清代及日治時期待解之謎,值得探索。

廖德宗先生於2013年12月受邀至臺南大學文化與自然資源學系發表專題演講,演講題目為「左營舊城歷史及文化資產新貌」,以說故事方式,展現左營舊城的文化資產新貌。

下載「左營舊城歷史及文化資產新貌」演講簡報檔(PDF 格式)

本文作者:廖德宗,居住於高雄市,從事資訊業,業餘文史研究;kliaw1@yahoo.com.tw。

「中都唐榮磚窯廠」為高雄市市定古蹟,廠區八卦窯已有百年歷史。最早為1899年日人鮫島盛於打狗三塊厝創辦的「鮫島煉瓦工場」,興建3座傳統目仔窯,利用愛河附近黏土燒製紅磚。1913年日人後宮信太郎成立「台灣煉瓦株式會社」,整併鮫島煉瓦工場,在原地成立台灣煉瓦株式會社打狗工場,擴建至6座八卦窯(霍夫曼窯,Hoffmann kiln),為高雄州最大磚廠。磚廠著名產品,為日治時期生產印有英文字母「T.R」紅磚,為官方建物之用磚。二戰結束,磚廠由臺灣省行政長官公署工礦處接管,改名為「工礦公司高雄磚廠」,後於1957年,被唐榮鐵工廠買下,成立「唐榮鐵工廠股份有限公司高雄磚廠」,生產紅磚磚及耐火磚。磚廠於1985年停止生產,2003年定為市定古蹟, 2004年內政部審查通過為國定古蹟。此6座八卦窯之大型磚窯廠,在都市化過程,其空間記憶已逐漸模糊。本文藉由舊航照之影像,及耆老訪談,重新解讀中都唐榮磚窯廠之歷史空間位置。

|

|

| 中都唐榮磚窯廠 | 台灣煉瓦株式會社生產的TR紅磚 |

一、日治時期打狗工場對外交通

從1943年台灣地形圖看高雄三塊厝之台灣煉瓦打狗工場,打狗工場之對外交通,從三塊厝車站興建鐵路支線(鐵路已拆除,現為中華橫路),運來基隆的煤炭,並用鐵路將紅磚運至台灣各地,同時利用愛河邊碼頭(現中都橋位置),以船運送紅磚至高雄港,再換大船銷往海外。廠區附近建有輕便鐵路,延伸到愛河北側的凹子底,以牛隻拉台車,從凹子底搬運田裏的黏土原料,至打狗工場。

圖1 台灣地形圖(1943年)台灣煉瓦工場(地圖來源:中研院「高雄市百年歷史地圖」系統)

圖1 台灣地形圖(1943年)台灣煉瓦工場(地圖來源:中研院「高雄市百年歷史地圖」系統)

二、澎湖及台南移民聚落

日治時期打狗工場從澎湖及台南北門引進勞工,從事製磚及牛車搬運工作。首先在廠區北側興建四排工寮(老員工稱為寮內,位於九如三路陸橋北側,工寮已拆除),供澎湖人為主的勞工居住。廠區西南側的聚落,則以台南北門地區之勞工為主,自蓋草寮居住,從事牛車搬運工作,聚落稱為牛寮、牛車寮、或牛寮仔(位於中都街北安殿附近,中都路91至97巷一帶)。形成廠區一北一南之移民聚落,現地仍保存磚工從原鄉移來的開王殿及北安殿兩座廟宇。

|

|

| 澎湖磚工移民信仰廟宇-開王殿 | 台南北門移民信仰廟宇-北安殿 |

三、逐漸消失的磚廠空間記憶

筆者訪問磚窯廠旁開王殿的老窯工黃老先生(20年次),他小時候隨長輩從澎湖移民到磚廠,一直待在磚廠附近,退休後守護著開王殿。黃老先生記憶清晰,可描述燒磚過程,及工人生活點滴。然而老窯工所敘述的景物,如牛拉輕便台車、牛車卸土、機器間內切磚、磚胚風乾、炭圍仔挑煤的生動故事,因地形地物已變遷,對外地人及磚工第三代子弟,故事的地物景觀模糊,難以理解。

四、舊航照清楚顯現消失磚窯廠

筆者從中研院提供的高雄地區二戰美軍航拍及1960年航拍,找到1944年10月及1960年2月的磚窯廠清晰影像,繪出原始影像,由黃老先生在地圖上核對地物,再配合高雄市文化局出版之《磚仔窯的故事》口述歷史,將八卦窯、機器間等位置,標示在航拍影像中,繪製出台灣煉瓦株式會社打狗工場位置圖(1944年10月),及唐榮鐵工廠高雄磚廠位置圖(1960年2月),供後續研究。

五、解讀1944年打狗工場空間配置

1944年航拍顯示,台灣煉瓦打狗工場的廠區設施,有6座橢圓形八卦窯、3支大煙囪、4間機器間、2間倉庫、2個炭圍仔(露天煤炭放置場)。管理階層之設施有事務所辦公室、廠長宿舍、職工宿舍。廠區主角為八卦窯,亦稱大窯,編號為1號窯、2號窯、3號窯、4號窯、5號窯及6號窯,窯體高大壯觀。1號窯在窯頂自設一支煙囪(磚造、現仍保存,稱為南煙囪),2號窯、3號窯、6號窯共用一支煙囪(磚造、現仍保留,稱為北煙囪)。4號窯與5號窯共用一支煙囪(水泥造,煙囪已拆除)。4間機器間,亦依建造時間編為1號、2號、3號、4號,為切磚或壓胚的廠房,其中3號機器間為製作TR磚之壓胚廠房。

八卦窯兩側整齊排列者,為風乾磚胚的風架及磚塊成品。由於生產規模大,此地早期地名亦稱為磚仔窯。航拍影像顯示愛河旁的碼頭、鐵路支線、輕便鐵路的位置,由其北側的輕便鐵路有三條支線,甚至有立體交叉,顯示忙錄的運輸及生產規模。

圖2 1944年美軍航拍之台灣煉瓦工場(航照來源:中央研究院人社中心地圖與遙測影像數位典藏計畫)

圖2 1944年美軍航拍之台灣煉瓦工場(航照來源:中央研究院人社中心地圖與遙測影像數位典藏計畫)

六、輕便鐵路與機器間位置

八卦窯燒磚所需黏土,大多來自愛河北側凹子底的農地(中華路與大順二路一帶),由人力挖開表土,取地表下1-2公尺的黏土(稱為Q土),堆上台車,由一位工人牽一頭牛,牛拉八輛台車,上坡則拉四輛,藉由輕便鐵軌,將黏土經過愛河上的輕便鐵路橋(約現今中都遠景橋與中華路治平橋中間,已拆除),拉回廠區。

|

|

| 磚廠運土輕便鐵路(照片來源:高雄市歷史博物館) | 磚廠工人及牛(照片來源:高雄市歷史博物所,蔡高明拍攝) |

當時輕便鐵路進入廠區,分為三條路線,第一條先經過寮內,再將黏土卸在2號及4號機器間前面。第二條輕便鐵路,以平面方式,接到1號機器間。此三間機器間之練土及切磚,屬於濕式製磚法,供應1號、2號、3號、6號窯,燒製一般磚。第三條輕便鐵路,進入廠區後,以立體架高方式,進入三排相連的室內堆置場(鐵皮屋頂,四周通風),在室內進行黏土乾燥及機器攪拌後,送至3號機器間。3號機器間為生產油磚(TR磚)之磚胚的專屬機器間,內有乾式製磚設備,模具中央印有T.R字樣及菱形花紋。因壓製模具要抹油,以方便將磚胚取出,亦稱油磚。TR磚胚僅送至4號窯與5號窯燒製。

由於TR磚製作屬於乾式製磚法,需有大型室內堆置場,以先進行黏土的乾燥,並用攪拌器加以攪拌,因此室內堆置場內有輸送帶及攪拌機器。且TR磚為台灣煉瓦的主力產品,因此室內堆置場有三條生產線,室內堆置場的占地相當於一座半的八卦窯的面積,非常醒目。

七、磚工與牛隻的勞動力

磚製過程從原料取得到完成磚塊,區分取土、運土、練土、切磚、修飾、風乾、入窯、疊窯、燒窯、挑煤、出窯等布驟。

早期運土為從黏土推置區,以牛車運至練土的水坑,以牛隻四腳踩出黏土內空氣,使之密實。後期改採機械方式練土,黏土經過攪拌後,以長條形輸出。密實的黏土再送至機器間內,由工人手持切磚器械,在輸送帶前切磚,一次切下三塊磚。接著將切好之磚胚,放上台車,搬運至八卦窯四周的風架作風乾。磚胚風乾過程,由工人將磚胚敲實,並作磚面之平整修飾。磚胚風乾後,將風架上之磚胚,搬運入八卦窯。再由排窯師傅將磚胚排放在窯內,進行全天候的燒窯。燒窯過程,工人需從炭圍仔挑煤炭,經由八卦窯磚梯,爬上窯頂,投煤至窯內燒磚。磚塊燒製完成後,工人以台車入窯內搬磚,置於窯外空地,經過一、二、三級分類,等待上牛車或或火車運往各地。

打狗工場及唐榮高雄磚廠早期之製磚作業,從取土、練土、製磚胚及燒窯,均採包工制,由事務所將工作包給工頭,再由工頭找附近工人,以點工方式施作。廠區內外之搬運工具,大多為牛車寮居民提供的牛車運輸。此外,廠方亦飼養數十頭牛隻,自行調度,因此高峰期有數百頭牛隻在磚廠附近工作。從1944年航拍影像中,整齊排列的風架及磚堆,可感受廠區作業繁忙景象,在3號窯右側空地及事務所附近隱約可看出牛隻或台車的影像。

八、解讀1960年唐榮高雄磚廠空間配置

二戰期間因打狗工場西北側駐有日本海軍通信隊,4號、5號兩座八卦窯及其煙囪遭美軍炸毀。戰後經唐榮高雄磚廠修護,4號及5號窯已不生產TR磚,改生產一般紅磚,後來改耐火磚。從1960年舊航照,廠區僅有4座八卦窯,原練製TR磚黏土原料之大型室內堆置場已成水池。當時凹仔底之黏土原料已取完,轉而挖取廠區附近農地,磚廠北側的工寮(寮內)四週,及磚廠西側之農地取土後,成為原木儲存池(亦稱為杉仔池),此時期愛河產業已進入磚廠及木材加工業全盛時期。1967-1971年間,陸續拆掉1號、2號、6號窯,興建現代化倒焰窯,生產耐火磚,並再興建隧道窯,生產耐火材料,1980年易名耐火材料廠。至1985年磚廠停止生產。

圖3 1960年航拍之唐榮鐵工廠高雄磚廠(航照來源:中央研究院人社中心地圖與遙測影像數位典藏計畫)

圖3 1960年航拍之唐榮鐵工廠高雄磚廠(航照來源:中央研究院人社中心地圖與遙測影像數位典藏計畫)

九、結語

日治時期的台灣煉瓦會社打狗工場,經歷戰爭、接管、經濟發展等階段,日前廠區呈荒廢狀態,現地剩下一座八卦窯、兩支大煙囪、四座倒焰窯、一座實驗窯及一座隧道窯,成為高雄市的文化資產,屬於靜態景觀。藉由1944年航拍影像上的磚廠空間關係,可感受早期聚落、工人、牛隻、輕便鐵路、機器間、八卦窯、炭圍仔的互動關係。再對照1960年的航拍影像,可比對戰後唐榮高雄磚廠之變遷過程。後續若能配合磚廠老照片,指出各照片的拍攝位置及製磚過程,即能生動描繪中都磚廠的聚落與人文歷史。期望此老地圖,能讓老窯工的口述歷史,更生動地留入新世代的心中。

圖4 2005年之中都唐榮磚窯廠(航照來源:Google地圖)

圖4 2005年之中都唐榮磚窯廠(航照來源:Google地圖)

下載「中都唐榮磚窯廠之變遷地圖」(pdf檔)

參考文獻:

新北市板橋區林本源園邸(林家花園),是目前臺灣僅存最完整的園林建築,被指定為國定古蹟。清朝時期,著名商人林平侯因經營運米,獲利豐碩,積蓄財富,成為清代臺灣第一大家族。道光27年(西元1847年),林家為了收佃租方便,在枋橋(即今板橋)建弼益館,此為林家在板橋地區建造宏大宅園之始。當時漳州、泉州人的械鬥事件頻繁,為了避禍,林家於咸豐元年(西元1851年)於枋橋弼益館旁興建三落大厝,並於咸豐3年落成後舉家遷入,咸豐5年開始籌建枋橋城以抵禦泉州人騷擾。

1945年4月1日美軍航照

進階閱讀

臺北市永樂國民小學與太平國民小學前身是創於明治29年(1896年)「台北國語(日語)傳習所」。明治31年(1898年)廢止台北國語傳習所,成立「大稻埕公學校」,可說是當時全台規模為大的公學校。

1905年8月實施市區改正(都市計畫),1909年闢建延平北路,將原校地劃分為東西兩塊校地,東校區(今太平國小現址)成為「第一公學校」,後改稱「太平公學校」。1910 年4月西校區(今永樂國小現址)設置女子分校,成立大稻埕女子公學校(此為蓬萊國小前身)。1917 年6月蓬萊國小校舍落成,女子學校遷移,原址改為專收男生的「第二公學」(此日新國小前身)。1920年9月日新國小校舍落成,第二公學校遷移。1925年4月原址成立大橋公學校,1926年9月遷移至大穚國小現址。這個校地可以說是許多孕育很多台北市國民小學的搖籃。

1930年代的「臺北市職業別明細圖」大橋公學校初設階段位於今日永樂國小現址

1930年代的「臺北市職業別明細圖」大橋公學校初設階段位於今日永樂國小現址

1930年4月正式創立永樂公學校,招生三班。1941年4月改為台北市永樂國民學校。

本文有關於永樂國小校史引用自台北市永樂國小校史沿革。地圖影像出處者皆截錄自「台北市百年歷史地圖」系統。

高雄巨蛋附近有一個老聚落「新庄子」,即今左營區的新上、新中、新下及新光里,同時也有一條聯繫左營到市區的「新庄子路」。

在清代及日治初期這一帶稱為「十八埒」,全部都是農田並無聚落。日治後期(西元1938年),日本政府為了興築左營軍港,將桃仔園、廍後及舊城與列入海軍要塞地,命令這兩部落集體遷居左營東側「十八埒」,設置新社區,並名之為「新庄子」,是一個典型移民村。

日本政府在執行移民政策前,透過農會資金收購當地土地,並事先進行道路規劃及開發,才將居民移入,可以說是高雄地區最早期的重劃區,利用日治初期的台灣堡圖與日治後期的二萬五千分一地形圖來進行比較,就可以清楚看出舊聚落的消逝與移民村新設之過程。

由於被遷入的是來自兩個不同地區居民,這兩聚落以今新庄子路730巷為界分巷而居,巷以東為「廍後」移民的集中區,信奉故里的北極上帝;巷以西是「桃仔園」的移民,主祀家鄉的保生大帝。

註:本文地圖影像未註明出處者皆截錄自「高雄市百年歷史地圖」系統。

進階閱讀:

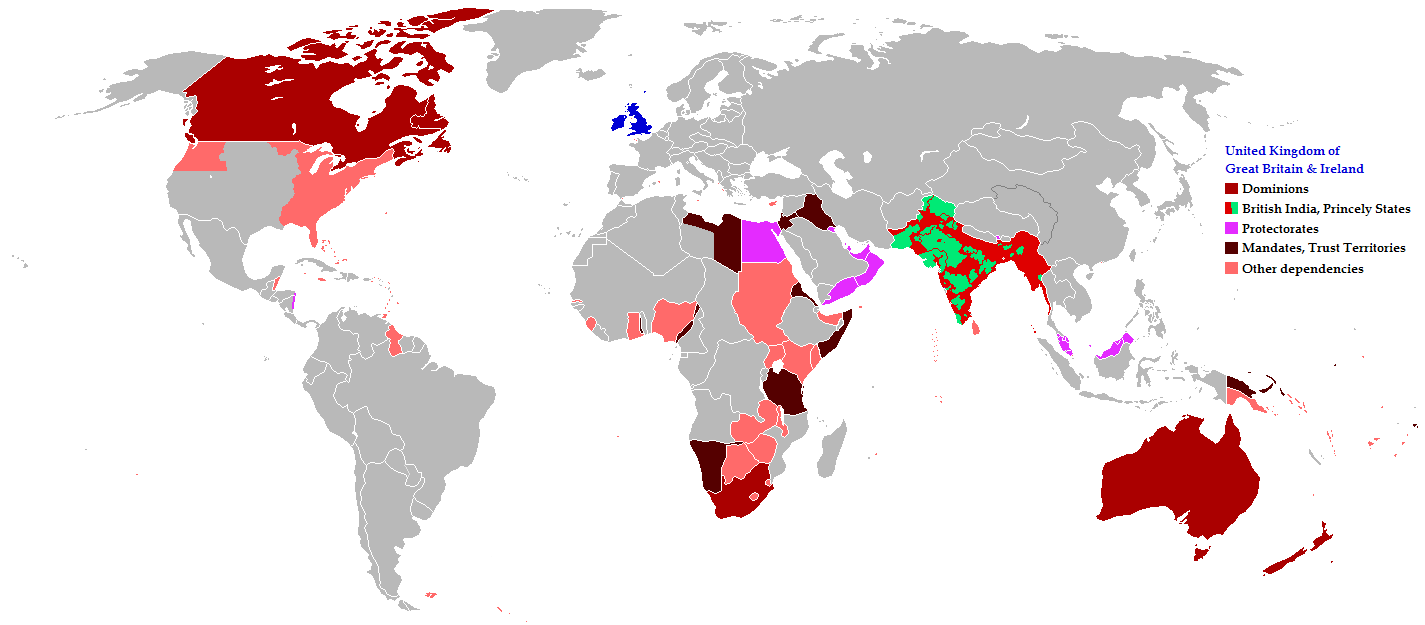

自1588年擊敗西班牙無敵艦隊後,英國逐漸取代西班牙,成為海上新興的霸權國家,開始不斷擴張海外殖民地。維多利亞時代( 1837~1901年)的大英帝國步入了全盛時期,世界各地都有其領土,因此也被稱作「日不落帝國」。

美國波士頓公共圖書館(The Boston Public library)公開一張「1886年大英帝國全球地圖」,從這一張地圖裡面可以閱讀到許多十九世紀後期的世界政治地理情勢。

首先,這一張地圖採用麥卡托投影(Mercator Projection),地圖中心即是英國本土,也就是以我們熟知的格林威治(在倫敦附近)當作0度經線(或稱本出子午線,Prime meridian),事實上,格林威治當作本出子午線是1884年10月在會議上才確立。地圖上使用紅色區塊來標示出1886年大英帝國的領土範圍,遍及歐、亞、非、美洲各地,對比該地圖所附上的1786年英國領土範圍,可以清楚了解整個大英帝國擴張的速度。

大英帝國是透過先進的航海技術與武力建立起海上霸權,然而要控制分散在世界各地的領土,則需要有綿密且安全的航海路線,所以這一張地圖上也清楚地標示出當時的主要航路及港口,可以說是它本身就是一張航海地圖,這也是這張地圖為何選擇麥卡托投影的原因。就以東南亞地區來看,1826年至1858年間英國東印度公司建立起海峽殖民地(Straits Settlements),其範圍包括:檳城、馬六甲、新加坡等地,1867年起則正式成為英國的殖民地。為了透過航海網路來確保大英帝國領導下的國際秩序,英國透過武力或財力佔領世界各地主要的港口或運河,透過以下兩個例子可以了解這樣的過程:

大英帝國在1921年,全世界大約4-5億人(也就是當時全球人口的約四分之一)都是大英帝國的子民,其領土面積則有約3,700萬平方公里;但在,第二次世界大戰結束後,隨著全球民族主義運動的興起和英國國力的日漸式微,其殖民地紛紛獨立,與此同時,新興霸權國家(例如:美國)的崛起,也促使大英帝國逐漸瓦解,下圖則是引用自維基百科的「時間交錯的大英帝國全球地圖」。

眾人都知道美國幅員遼闊,族群來自世界各地,所以在美國各地的英文口音或用詞遣句上會有地域差異;如何將這樣語言的空間差異顯示在地圖上,是語言地理學者長期所感興趣的議題。

來在美國北卡州立大學的博士生Joshua Katz在教授指導下,開發一個網路問卷(實際是一個語言調查),同時透過GIS分析技術將收集到的資料利用地圖可視化。他的研究成果發表在:http://spark-1590165977.us-west-2.elb.amazonaws.com/jkatz/SurveyMaps/。

進階閱讀: