本文引用自 游永福(2013) 臺南府小北門?鳳山舊城北門?一張清朝城門風景照花落高雄,《高雄文獻》第3卷第2期頁149-156;並經作者同意後轉載。

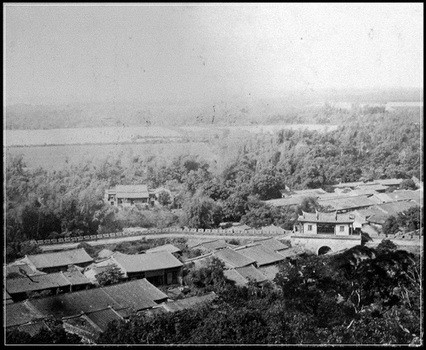

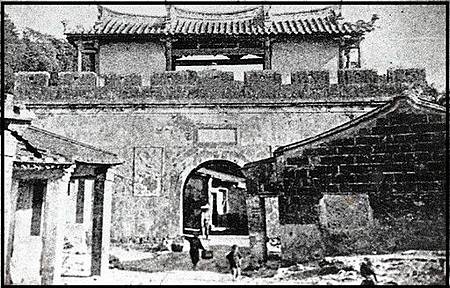

民國八十六()年,由王雅倫老師編著的《法國珍藏早期台灣影像》,在第頁,出現了一張清朝時期的城門風景照片(右圖),城門、城牆、城門上建築、樹木與內外屋舍,清晰可見且極為完整。這對台灣文史研究,相當珍貴。

依王老師的說明,書中影像資料購自法國國家圖書館,且「拍攝照片的作者、正確年代、地點及背景資料相當缺乏,直到交付梓印,仍有許多無法查考之處,是為最大的遺憾」,顯見查考的工作相當艱辛。

這張城門風景照片王老師說明如下:

「照片右方為(台南府)小北門城(現為民德國中前校門口,右方為現在的公園路),圖中右後方為現小北外街,左方獨棟房舍為張壽齡宅(後代張烈烈為前議員,但張家已全部搬離台南了),左前方為現在的自強街。:(?),~(?)」

關於照片,王老師懷疑是法國人所拍攝,還對拍攝者做了簡介:「貝托()是欽差大臣沈葆楨聘至台灣,擔任建造安平砲台的工程師。他也可能是清廷在『開山撫番』政策宣布後,被沈葆楨派至全島各山地,拍攝原住民的主要攝影師。」

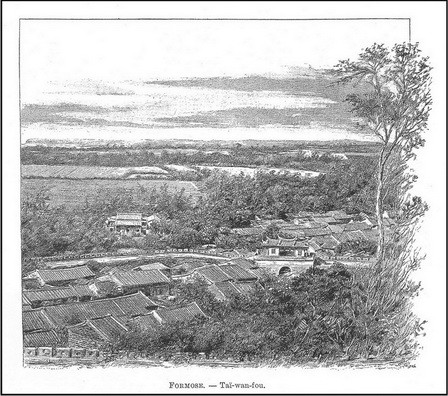

民國九十一()年,《經典雜誌》出版的《福爾摩沙見聞錄風中之葉》,在第頁有一幅插圖,英文標示為:「-」中文則標示:「台灣府之遠瞰圖。」

這一幅插圖,顯然是以王老師介紹的台南府小北城門風景照片來繪製,也是標示為台灣府,但是有研究者有疑義,認為兩者都是高雄左營舊城北門,亦即鳳山舊城北門才對,卻未能提出相關比對資料。

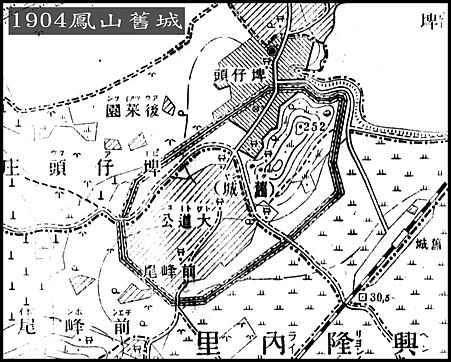

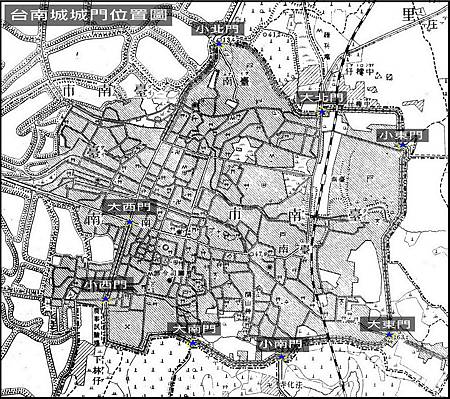

後學比較幸運,先搜尋到「台南城之小北門」明信片,又搜尋到「左營舊城北門照片」,再與年《台灣堡圖》裡的台灣府城與左營舊城比對,有如下驚喜成果出現,還請行家不吝賜教與指正。

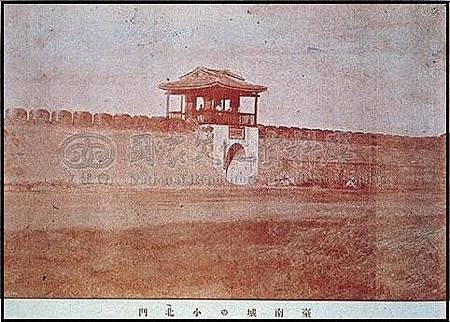

台南城之小北門,照片說明只有「日治時期台南城之小北門明信片」幾個字;左營舊城北門照片,則有如下豐富說明:

「此照片攝於大正(民國)年,為左營舊城之北門(又稱拱辰門),位於今左營區勝利路、義民巷、埤仔頭街交會口處,左右城門構造尚稱完好,右下角的拱辰井仍清晰可見。表門額書『拱辰門』,門外兩側塑有彩繪浮雕的門神立像,為中國傳統第一代門神。」

「城門上的建築,則早在日治時期便已倒塌,今人只能從老照片中去緬懷過去。」

兩張圖檔到底有何差別?又有何意含?為了方便創建年、照相點、城門座、門神、城門額、女牆、雉堞、城門樓等八個項目的比對說明,謹列表於下:

表1:台南城小北門與左營舊城北門照片之比對說明

|

對照項目 |

台南城小北門 | 左營舊城北門 |

說明 |

| 創建年 | 台南城小北門已拆除;左營舊城北門,於道光()年擴大重建,今日所見為其遺址。 | ||

| 照相點 | 城外 | 城外 | 兩張照片,恰好都是由城外向內拍攝,比對基準一樣。 |

| 城門座 | 較窄 | 較寬 | 從正面看城門座,台南城小北門因為不是主門,較窄,若依城上白衣立者的身高做準,寬約個人高度,深約個人高度;左營舊城北門則較寬,也較厚實,寬為公尺,深為公尺。 |

| 門神 | 無 | 有 | 台南城小北門無門神,左營舊城北門有門神,還是泥塑浮雕彩繪,堪稱全台特例。 |

| 城門額 | 有 | 有 | 兩者皆有門額,可辨識築造該門的意義、築造年代,甚至築造主事者,可說是城門的身分證。 |

| 女牆 | 無 | 有 | 台南城小北門無女牆,但有欄杆,相當特別,防禦功能較弱,圖片上可看到有人乘涼賞景;左營舊城北門有女牆,防禦功能堅強。 |

| 雉堞 | 無 | 九個 | 雉堞有防護守城者的功用,中間的射擊孔,則是攻擊來犯者的設計。 |

| 城門樓 | 樓閣式單開間 | 樓閣式三開間 | 台南城小北門的城門樓,是樓閣式單開間設計,屋脊看來無燕尾,有涼亭的況味;左營舊城北門,則是樓閣式三開間,明顯有燕尾,是傳統官造門樓設計。 |

至於台南城的其他各城門,城門上尚有建築體的,落差更大,幾乎皆可排除與照片有關。

然而為慎重計,也為比對計,我們且來分析《法國珍藏早期台灣影像》這一張城門風景照片,到底具有哪些特色?

一、照片畫面城內與城外景致盡納其中,城門內右下角必須有一適當高點才能拍到這樣的景像。

二、城門左側畫面得見城牆,約二分之一處,有小幅度內彎角出現這是很有意義的特徵。

我們且來看看年的台南城與左營舊城,上面一與二兩樣條件,何者具備?

表2:年《台灣堡圖》的台南城小北門與左營舊城北門比對說明

|

城門名稱 |

比對說明 |

比對結果 |

|

台南城小北門 |

一、綜觀台南城城內,皆無山丘高點。二、城門左側城牆,有小幅度內彎角的有:小西門、小南門;小北門左側城牆,則是度內彎角。 | 一與二兩樣條件,無法具足。 |

|

左營舊城北門 |

一、左營舊城城內,有海拔公尺的龜山,就在北門東南方,亦即北門的右下角。二、北門左側城牆,有小幅度內彎角。 | 一與二兩樣條件,皆具足。 |

在比對過程中又有新的發現,即左營舊城北門,城內龜山西北方屋舍的方向與街道的走向,照片與地圖完全吻合。至此,一張清朝城門風景照,終於花落高雄。

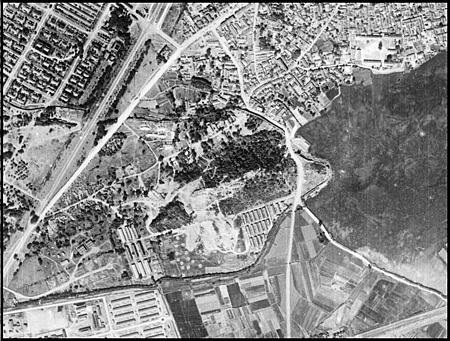

收稿之後,互動良好的中央研究院人社中心,又提供一張年月日美軍拍攝並經過中心標示的左營舊城航照,讓考察工作內容更為豐富。

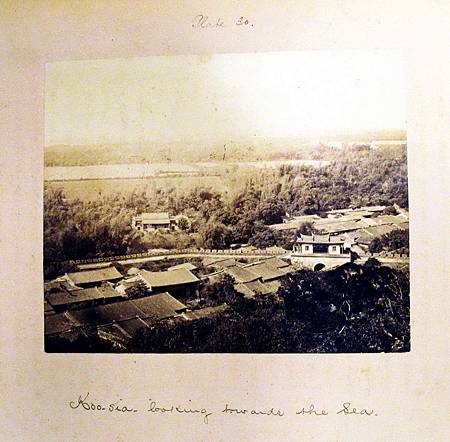

之後在接續聯絡中,人社中心又提起美國人李仙得(,)的手稿著作《》(台灣紀行),國立台灣歷史博物館已經有英文版出版,快速購買後一翻閱,竟然有夢寐以求的舊城照片在,經聯絡,人社中心馬上寄來在美國國會圖書館典藏,李仙得題上了「」等字的「,舊城」照片,這一考察,至此圓滿結尾。

感謝中央研究院人社中心廖泫銘先生、王雅倫老師、《經典雜誌》、遠在荷蘭的蘭伯特先生、文化部國家文化資料庫、高雄市歷史博物館等先進與單位,有了大家的收集,大家的研究,還有資料的提供,台灣的容顏,乃能更加清晰。