「江翠礫間水岸公園」是一個新北市水利局所開發的生態污水處理廠,位於連接臺北市(萬華區)及新北市(板橋區)的華翠橋下方新店溪左岸高灘地, 地面上為一處親水遊憩公園:地面下為污水淨化設施,不使用化學物質,而是透過環保、天然方式淨化水質,回收水則為植栽澆灌使用,創造都市水岸親水空間。

江翠礫間水岸公園鳥瞰圖(引用自新北市水利局網站)

本文地圖影像出處皆截錄自「臺灣百年歷史地圖」系統。

根據報載(聯合新聞網:「尊重歷史」台南口碑國小要改回口埤),台南市新化區口碑國小原名「口埤」國小,在72年改為「口碑」國小,基於恢復鄉土地名,預計今年新學年開始改回「口埤」實驗小學,以下從各時期地圖看看這段歷史。

本文地圖影像出處皆截錄自「臺灣百年歷史地圖」系統。

進階閱讀:

如果使用國土測繪中心「國土測繪圖資網路地圖服務」,查看台中市舊市區的段籍圖,就會發現規則棋盤式分割,這樣地籍地段分割方式除了與當地的街道格局走向有關,也與日治時期的行政區劃密切相關。

日治時期台中市劃分31「町」,其中棋盤式核心區域有27「町」,「町」下設有「丁目」;戰後「町」、「丁目」被地籍沿用,改稱「段」、「小段」;街道門牌系統則改用線性道路命名方式。透過「臺中市百年歷史地圖」系統,就很容易比對出日治時期的「町」、「丁目」與今日的「段」、「小段」及街道名稱的關係。

進階閱讀:

賈耽(西元730年~西元805年),中國唐代著名的政治家、地理學家,他在地圖學上的成就,是按照晉代裴秀首創的「製圖六體」方法歷經17年所編製完成之《海內華夷圖》,完成於西元805年,圖的中國部分本于《禹貢》,外國部分本與班固的《漢書》,是一幅中國及鄰近地區的中外大地圖。

很遺憾《海內華夷圖》原圖已佚失,目前僅存後來南宋人於西元1136年根據賈耽的地圖縮小石刻成的《華夷圖》和《禹跡圖》,地圖內容經過宋代的改動、省略和縮繪,圖中既保存了一些唐代地名,但也有些已改用宋代地名。《華夷圖》」與《禹跡圖》分別刻於一石兩面,原石刻於劉齊阜昌七年(南宋紹興六年,西元1136年),現存於陝西西安碑林博物館。

《華夷圖》高解析度圖檔(美國國會圖書館):https://www.loc.gov/item/2002626771/

《禹跡圖》高解析度圖檔(美國國會圖書館):https://www.loc.gov/item/2002626770/

《禹跡圖》高解析度圖檔(美國哈佛大學):http://vc.lib.harvard.edu/vc/deliver/~rubbings/olvwork271685

進階閱讀:

高雄市文化局2010年提報「原日本海軍鳳山無線電信所(前明德訓練班)」經文化部指定為國定古蹟,近期周圍眷村通過都市計畫變更調整案,市政府可望取得土地產權進行環境改造。本文透過台灣百年歷史地圖回顧這個古蹟所在地點百年以來土地使用變化。

1.日治初期該地隸屬於鳳山廳小竹上里山仔頂庄(今高雄市鳳山區),當時為空地。

2.日本海軍在地興建的臺灣第一座無線通信基地「鳳山無線電信所」,大正6年(1917)動工,大正8年(1919)5月完工啟用,因陣列式的天線圓形排列,地圖上呈現出雙圓的地貌;太平洋戰爭期間改制為「鳳山通信隊」,形狀也有變化,呈現q字形,負責監控南太平洋船艦。

3.戰後,鳳山無線電信所由中華民國海軍接收,並被轉變成為海軍招待所;1949年之後則是偵訊、拘禁海軍總部臺灣工作隊所逮捕的軍中政治犯及思想犯之場所。民國51年(1962)海軍招待所被改為海軍訓導中心,民國65年(1976)7月再被改為海軍明德訓練班,都是負責管束軍中頑劣份子的地方。因為沒有無線電通訊功能,原本雙圓地景的外圓則陸續轉變成海軍及憲兵眷村(海光新村、憲光新村、鳳山新村)。近十年來鳳山新村改建成大廈,電信所外圈圓形地界又呈現出另一種面貌。

相關報導:

因為近年來左營地區營舍與眷村拆遷,原本鳳山縣舊城遺跡陸續重新被當地文史工作者發現;2015年6月文化部將高雄市文化局所提報「左營舊城西門兩段城牆及城門遺跡」,納入國定古蹟「鳳山縣舊城」範圍。2016年1月長約80公尺的北門舊城牆亦重見天日,詳情可以參考以下新聞報導。

其實這兩段清代城牆遺跡位置都可以在今日的地籍圖上指認,主要是由於該地區地籍為經過重測或重劃整理,依仍保有日治初期的地形地物特徵。

相關報導:

本文地圖皆引用自國土測繪中心「國土測繪圖資網路地圖服務」。

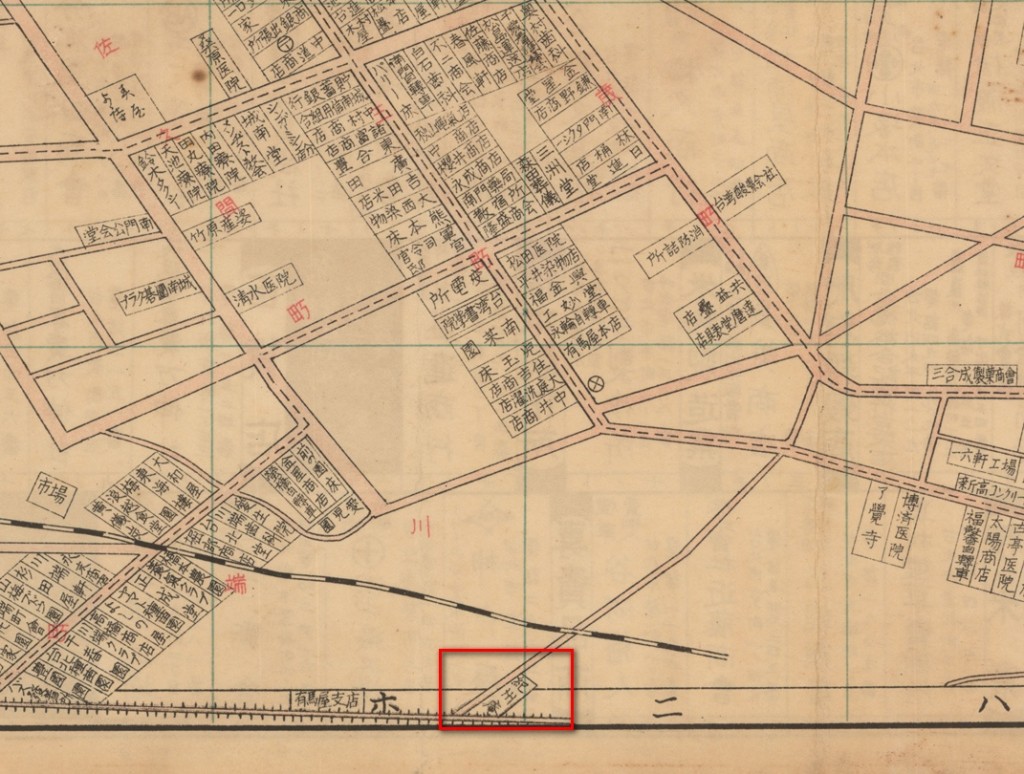

台北市定古蹟紀州庵是日治時期「紀州庵」料理屋支店(本店位於艋舺),建於1917年,位於川端町448番地(今同安街 107 號),料理屋由三層樓的「本館」、長形的宴會空間「離屋」以及招待重要貴賓的「別館」所組成,當時,風行新店溪畔休閒飲食,「紀州庵」成為聞名遐邇的河畔料理屋。二次大戰期間,「紀州庵」停止營業,成為安置傷患之處所,躲過盟軍轟炸。

1935年臺北市街圖上「紀州庵」

戰後,被台灣省政府接管作為省府員工宿舍;歷經1996年、1998年兩次大火,「紀州庵」本館及別館毀損,只剩下離屋(即現存古蹟)。在各方奔走呼籲下,台北市政府於2004年宣布紀州庵為市定古蹟,2013年1月展開古蹟修復工程,2014年5月25日完成修復開幕,市政府於古蹟北側新建三層樓的紀州庵新館,以「紀州庵文學森林」為名,並委託「台灣文學發展基金會」經營。

近期航照影像上紀州庵古蹟與新館(航照來源:臺北市歷史圖資展示系統)

進階閱讀:

本文地圖影像未註明出處皆截錄自「臺北市百年歷史地圖」系統。

新北市石碇通往平溪的106線道上有一個「分水崙」地名,正位於石碇區及平溪區交界處,地名意義即是地形學上「分水嶺」的意思,此處是基隆河源頭與新店溪的支流之一景美溪上游之分水嶺,在此鞍部的降雨會有相背而流(谷中分水)現象,前者先朝東流,到瑞芳區180度大轉彎改往西流;後者向西流,福和橋附近匯入新店溪,新店溪與大漢溪則在中興橋附近匯流成淡水河,最後在關渡再度與基隆河相會。

如果你親自沿著106線道走一回,就會發現「分水崙」兩側的地形差異甚大,東側(即基隆河源頭)谷地比較寬敞,河床坡度比較平緩,西側(即景美溪上游)谷地坡度十分陡峻,因此106縣道在此處(姑娘廟附近)會出現180度髮夾彎爬坡的設計。若要進一步瞭解為何有這個顯著的地形差異,我們從「分水崙」兩側沿著河谷分別畫出流向關渡的水系路線並計算總長度,東側基隆河河道總長約80公里,西側流經景美溪->新店溪->淡水河河道總長約48公里,由此可以得知西側河流平均坡降較陡,河川向下、向源侵蝕作用力較強,在沒有人工干擾的情形(例如築壩、護坡工程)下,從長時間尺度來觀察,景美溪上游河川襲奪作用會持續發生,逐漸搶奪基隆河源頭水源。

進階閱讀:

本文地圖影像出處皆截錄自「臺灣百年歷史地圖」系統。

新芳春茶行建築風格中西合璧,正面泥塑出自大稻埕名匠郭三川之手,正立面山頭的卷草紋,屬於西洋式的忍冬草花紋(圖片來源:臺北市文化局網站)。

相關報導:

台北市文山區羅斯福路五段、興隆路口天橋上,掛有「景 美 梘 尾」幾個大字,經過路人看到都摸不著頭緒,其實是市政府是要說「景美」舊名為「梘尾」。

如果進一步查看台北市文山區公所網站介紹「景美地名由來」,就可以了解瑠公圳從新店地區取水,透過圳路往北送水,架設大木梘(音同景)跨過景美溪(又稱景尾溪、霧裡薛溪),木梘引水端聚落稱「梘頭」、木梘送水端聚落稱「梘尾」;「梘尾」逐漸發展成大聚落,日治時期寫成「景尾」,民國39年設鎮時,就一併改寫成「景美」,至於「梘頭」地名現在就消逝了(順道一提,臺北市內湖聚落的舊地名也是「梘頭」)。

讀到這一段歷史文字,在空間描述上仍是十分含糊,我們可以進一步透過地圖從地理位置來理解,藉由「郭錫瑠時代瑠公圳路分布圖」、「瑠公水利組合區域圖」,就可以了解南北向的瑠公圳與東西向的景美溪交會處,勢必要透過水利設施跨越,此處即大木梘(今日景美)所在。

進一步再查看日治初期臺灣堡圖上所標示景尾、梘頭兩個舊地名所在位置,就可以清楚理解地名反應出聚落與木梘位置的上、下游(「頭」、「尾」)相對關係。

進階閱讀: