日本佛教主要宗派之一「淨土真宗」隨著日本殖民政府來台宣教,1901年正式設立「淨土真宗本願寺派台灣別院」座落於今日臺北市長沙街二段,並有「西本願寺」、「西本願寺別院」、「本派本願寺」或「臺北別院」眾多俗稱。

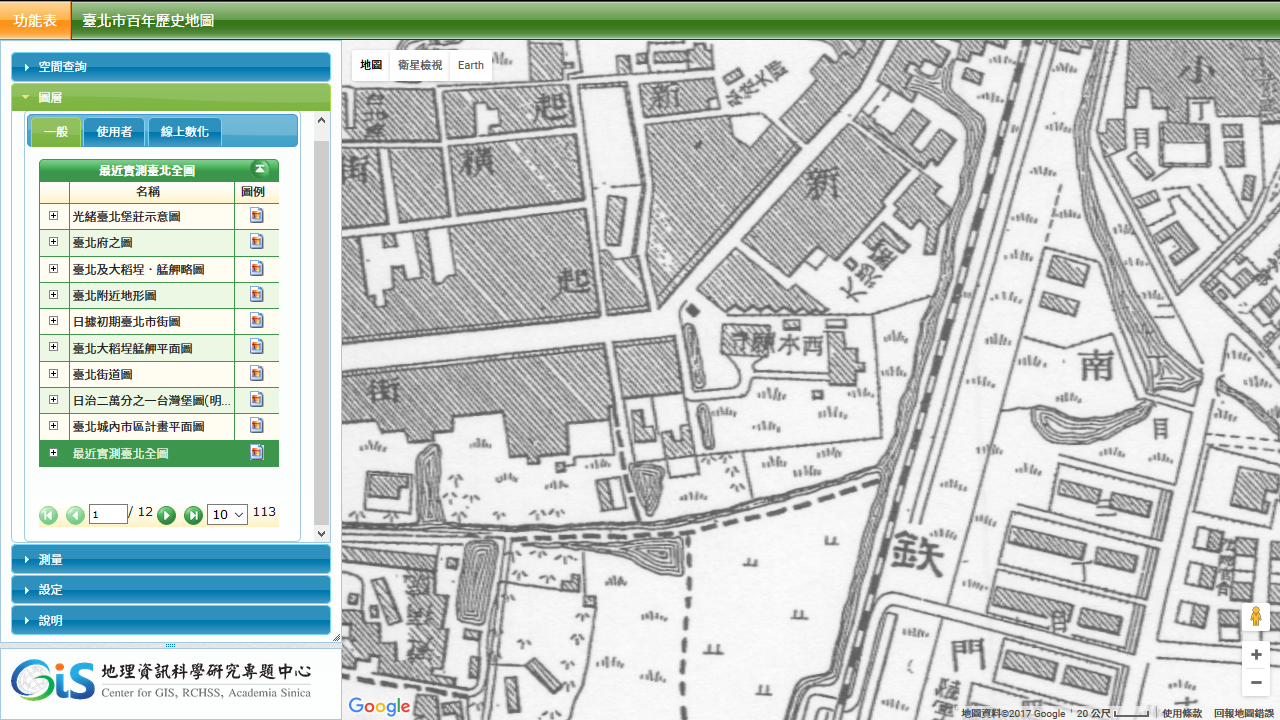

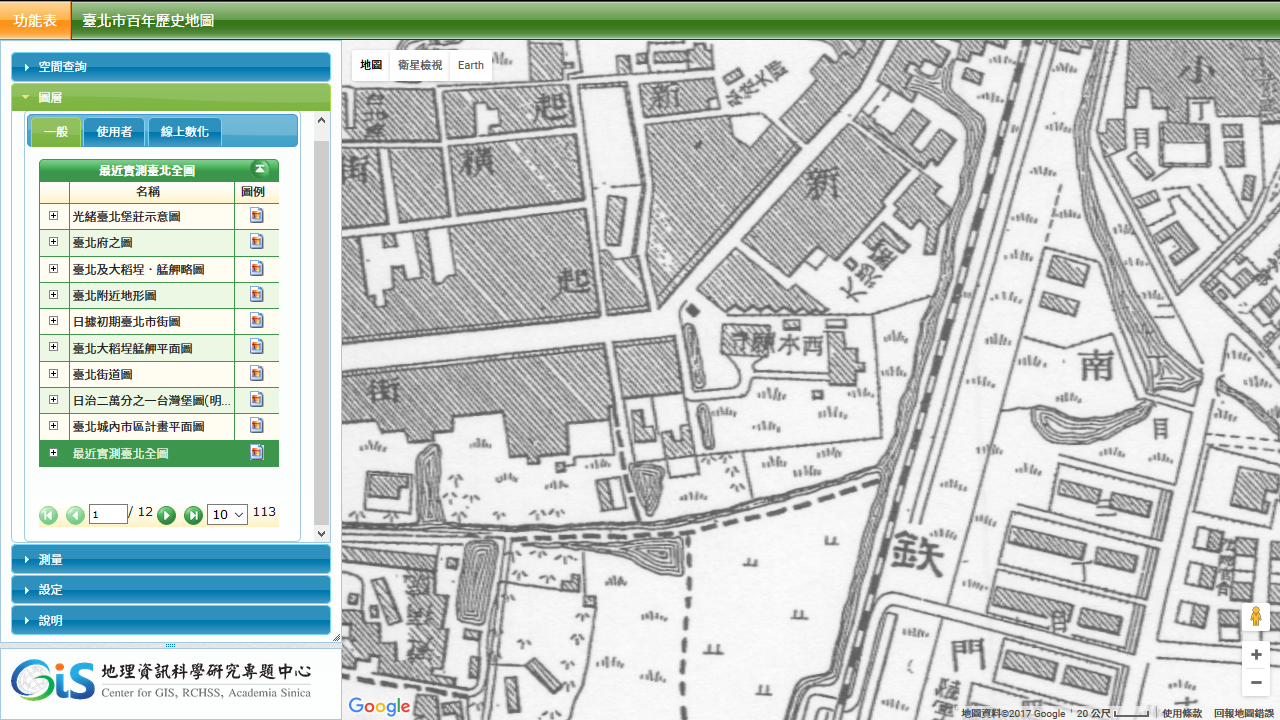

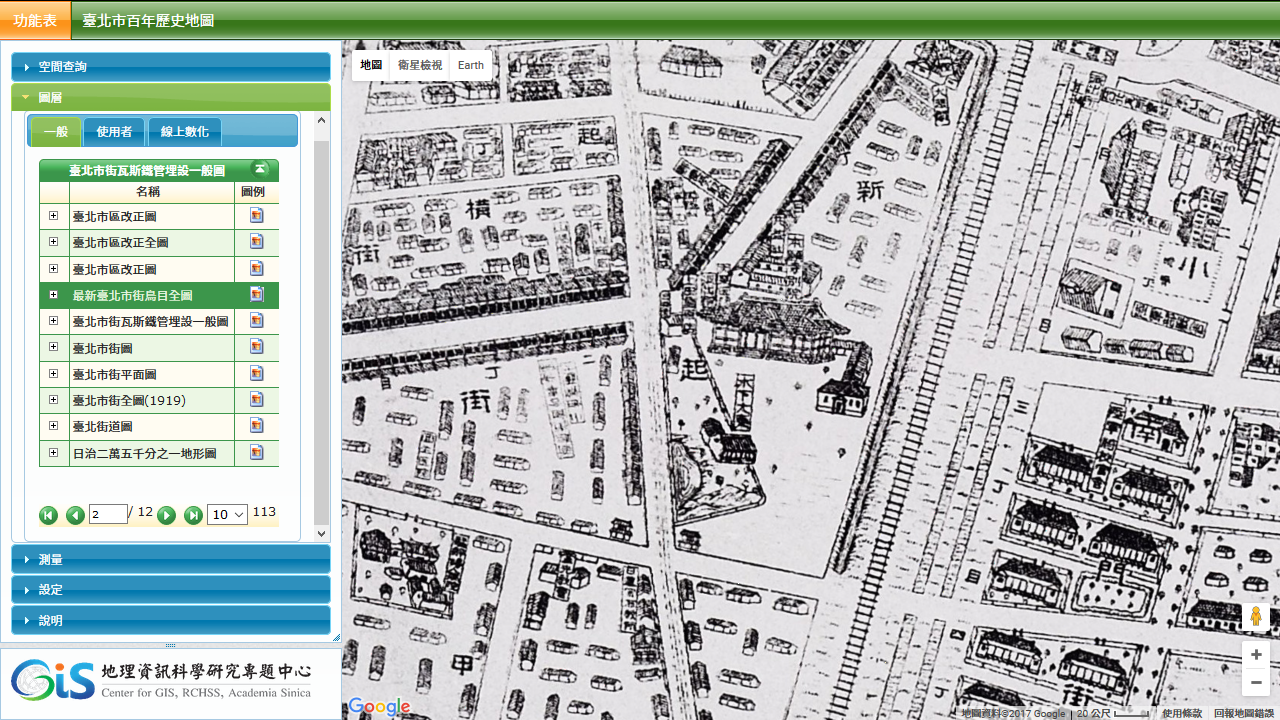

1903年最近實測臺北全圖

然而,在1905年(明治38年10月7日)臺北市區改正計畫當中,西本願寺所在位置被計畫道路所通過,雖然這條計畫道路直到戰後才開闢,但也限制了寺院空間上發展。

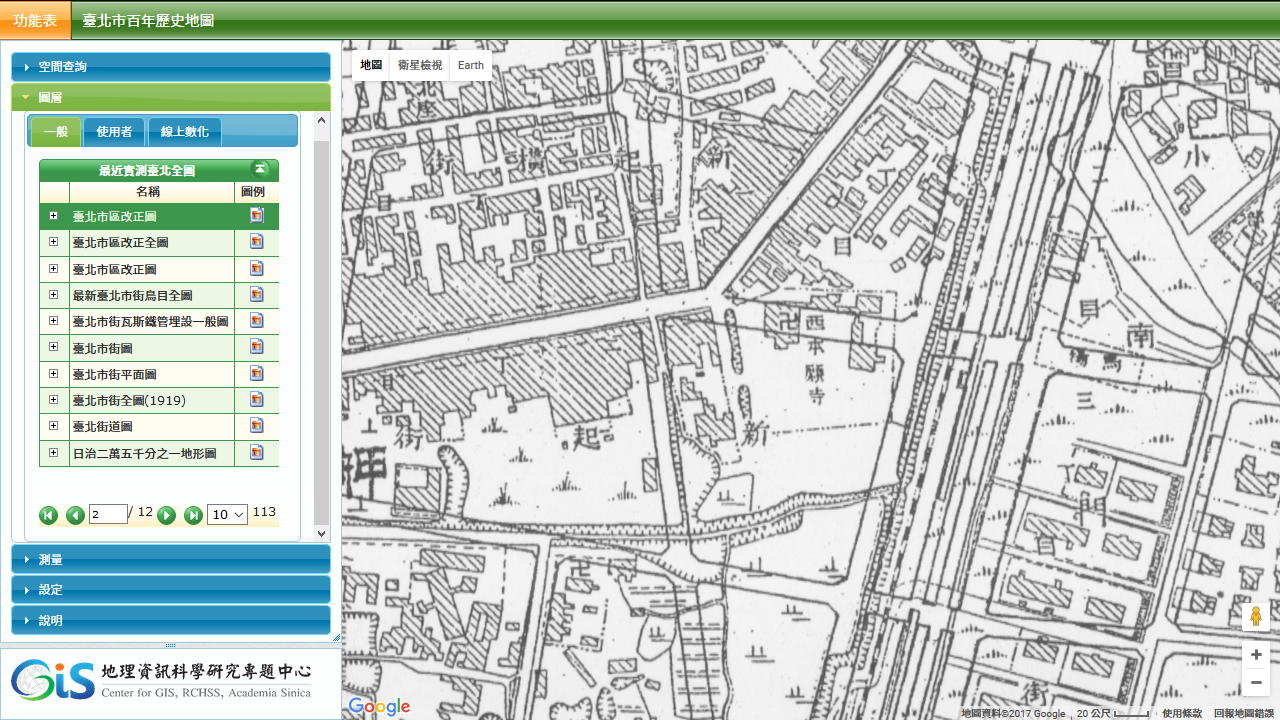

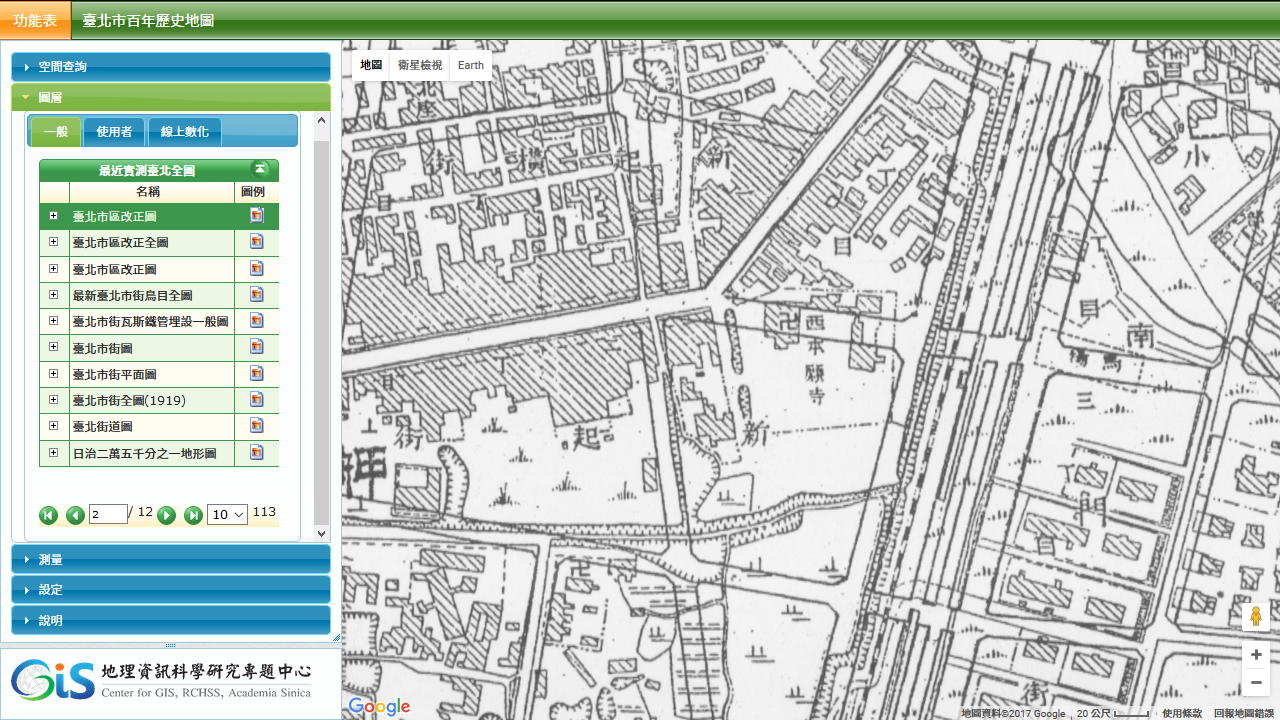

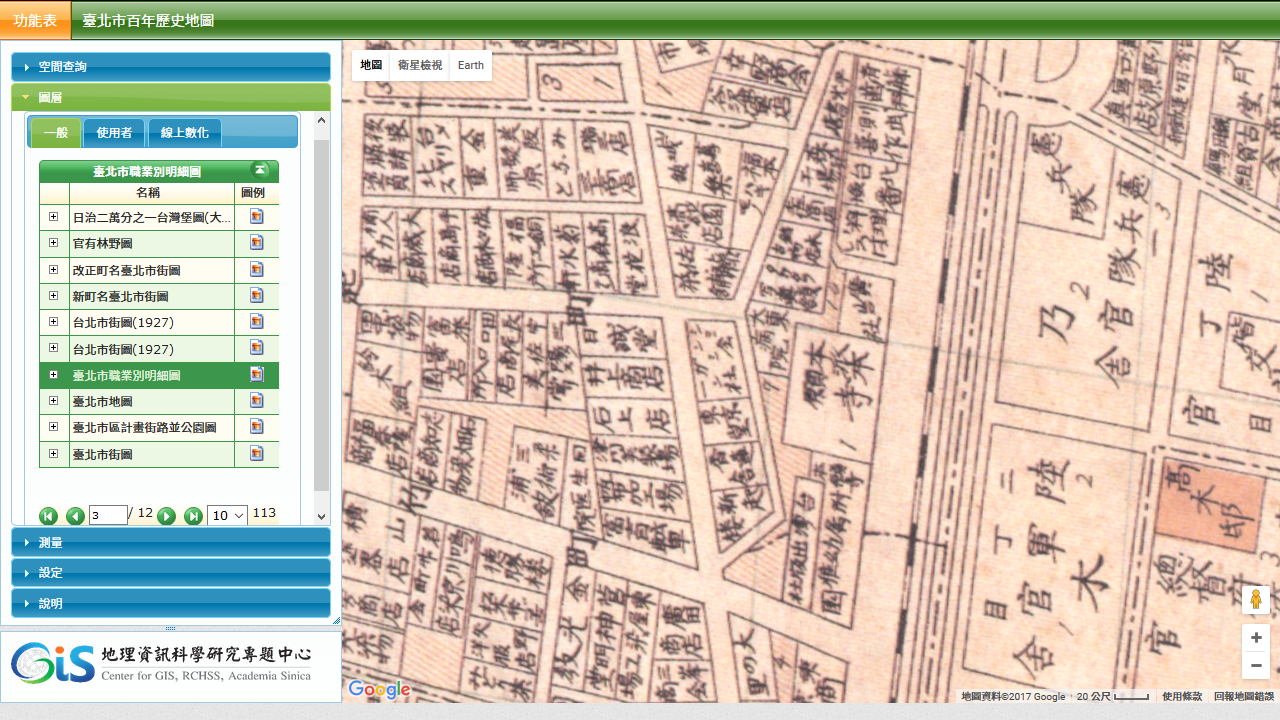

1905年臺北市區改正圖

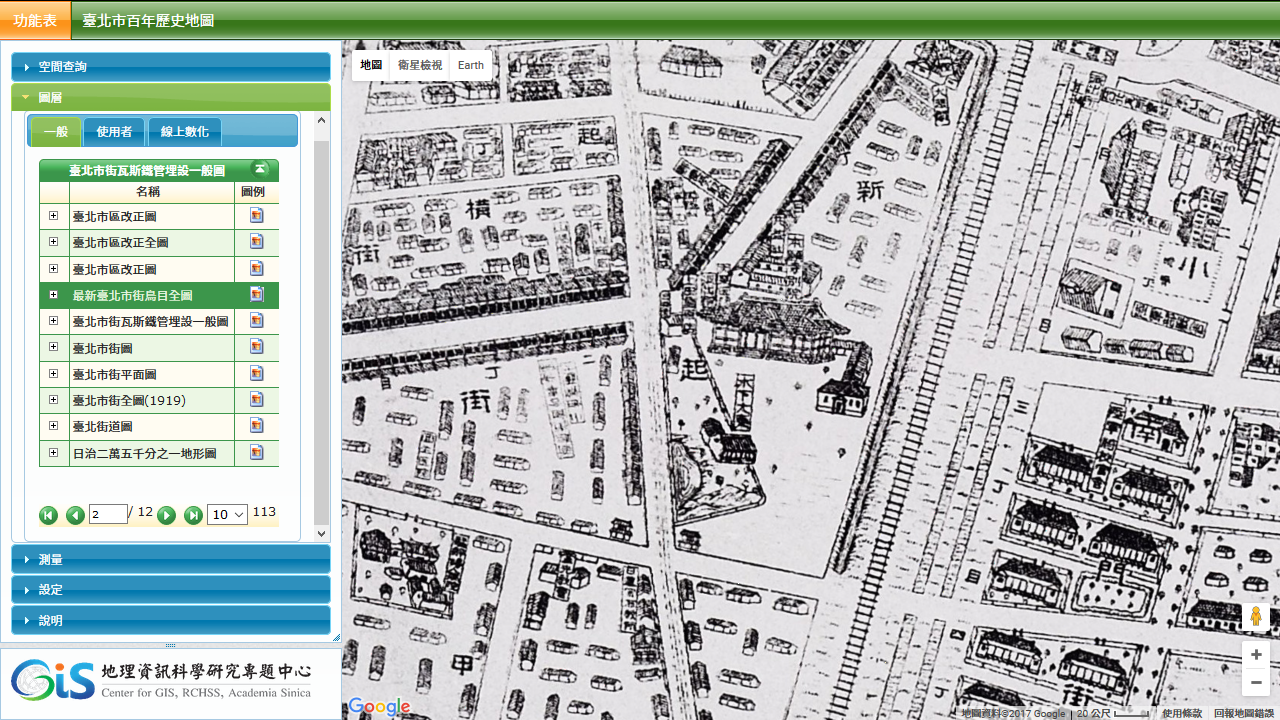

1911年最新臺北市街鳥目全圖

陸續在1922年完成御廟所;1923年鐘樓及會館(因兒玉源太郎總督賜匾「樹心佛地」故命名為「樹心會館」,並作為幼稚園使用)完工;1924年新建輪番所(原為負責人住舍,今日委外經營茶飲店)完工及1931年新建本堂落成,皆在座落在原始寺院南側。

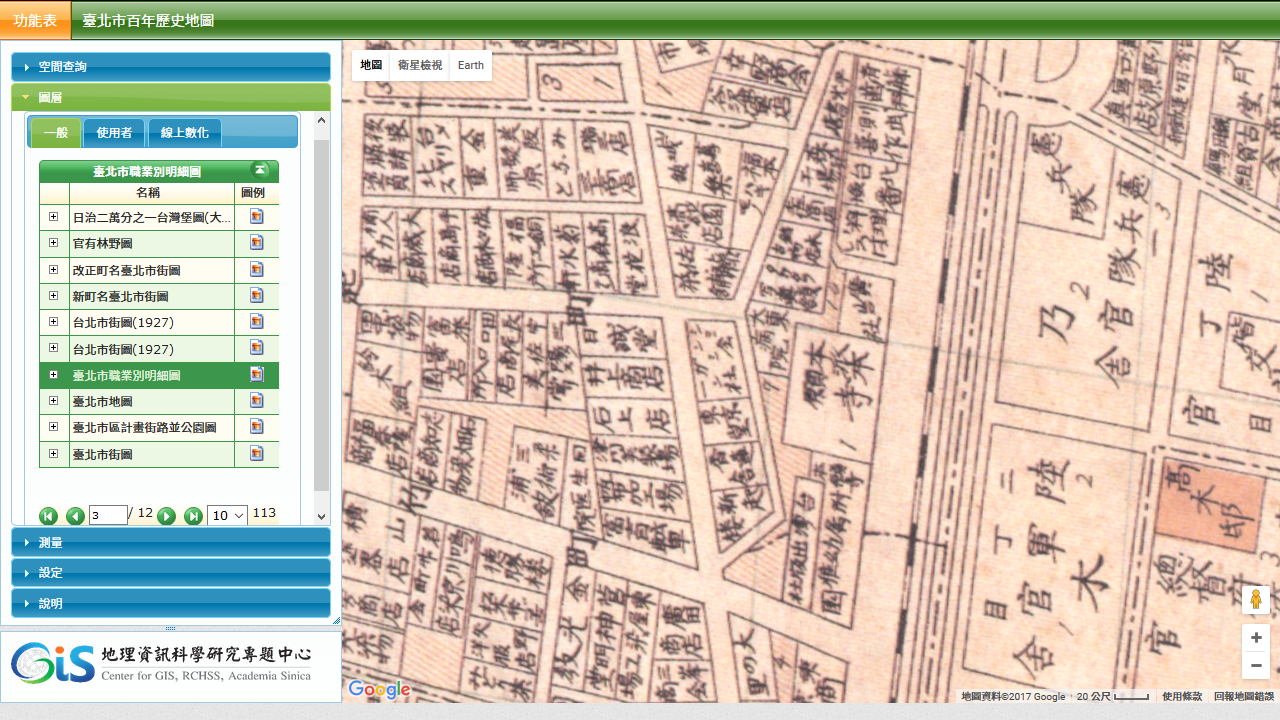

1928年臺北市職業別明細圖上標示出本願寺附設幼稚園(樹心幼稚園)。

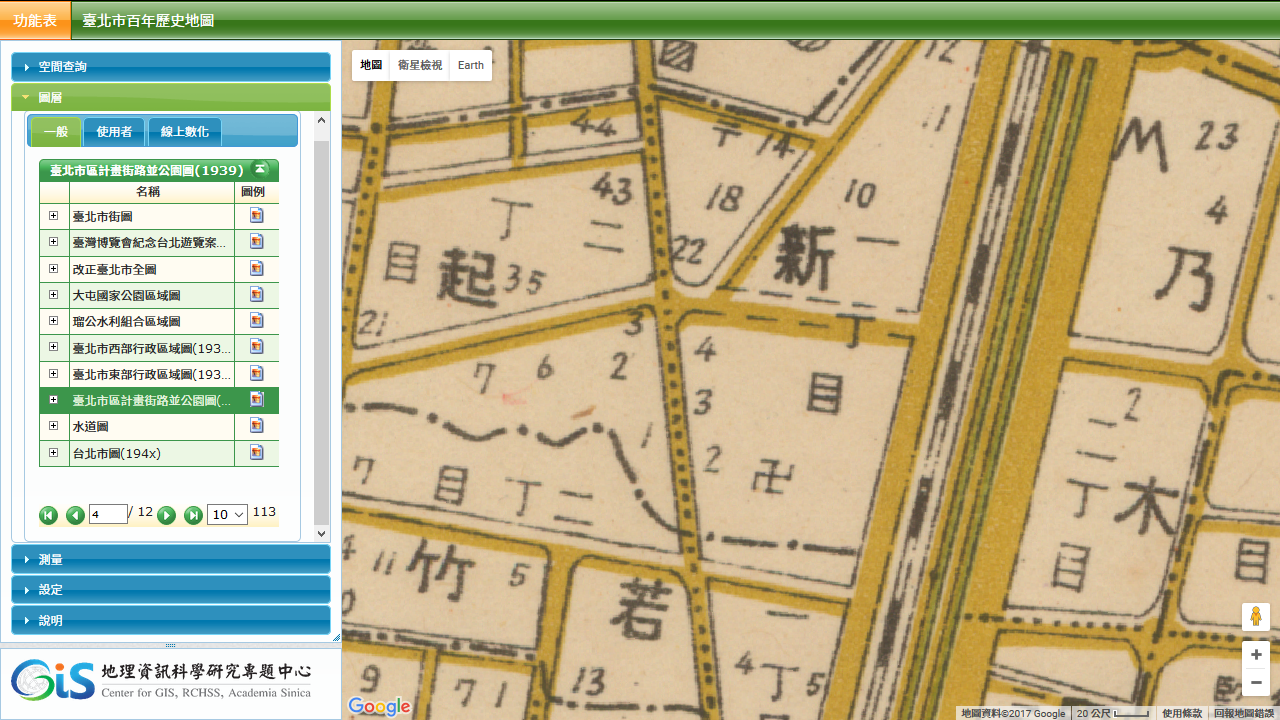

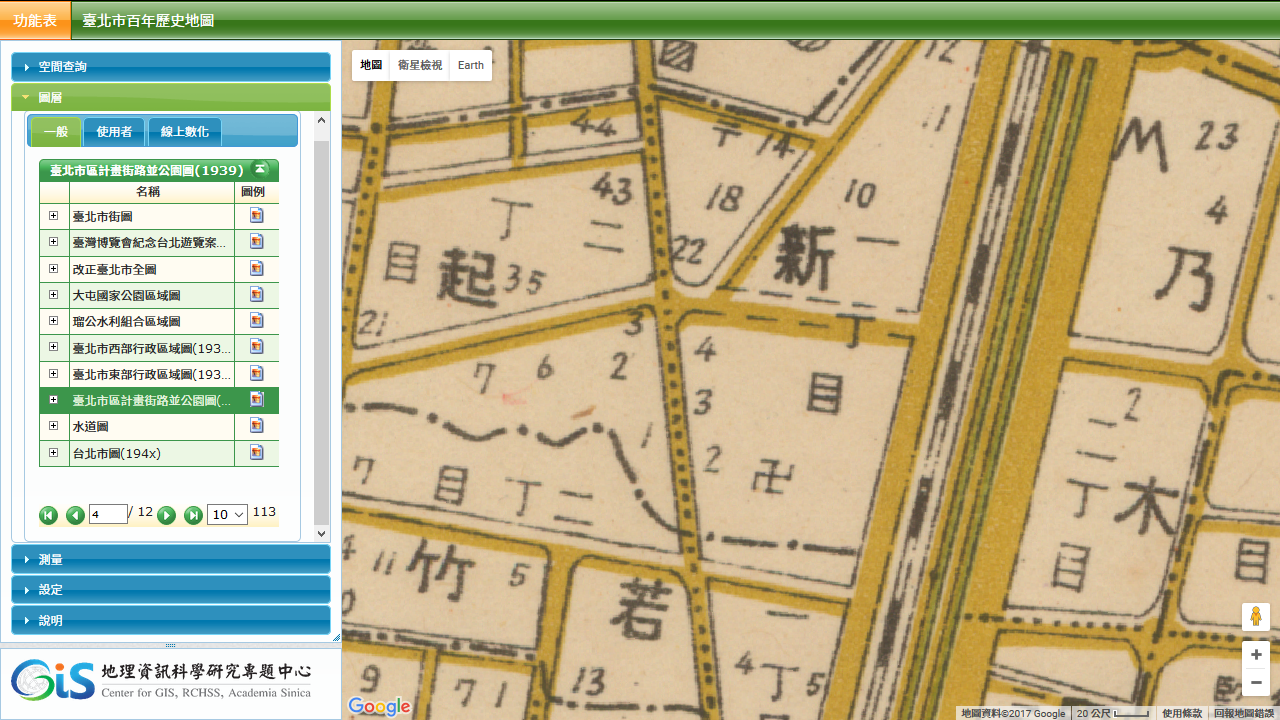

1939年臺北市區計畫街路並公園圖上本願寺位置標示已修改到新本堂所在。

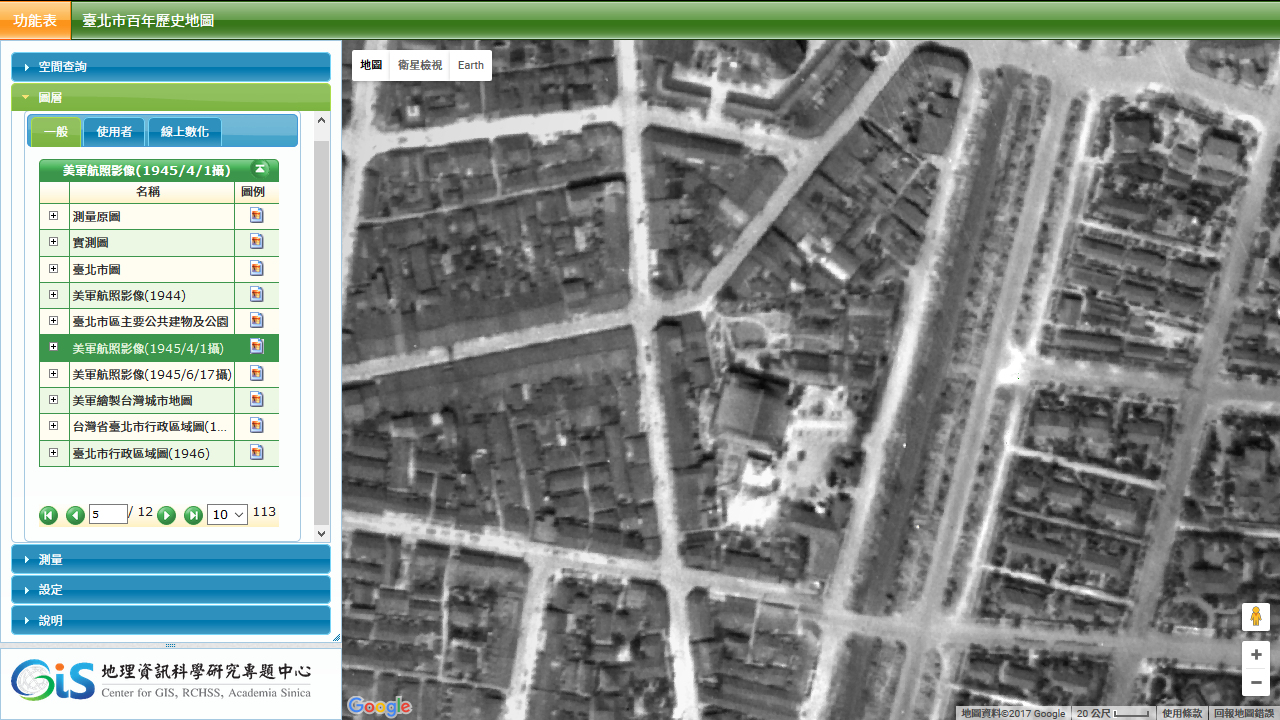

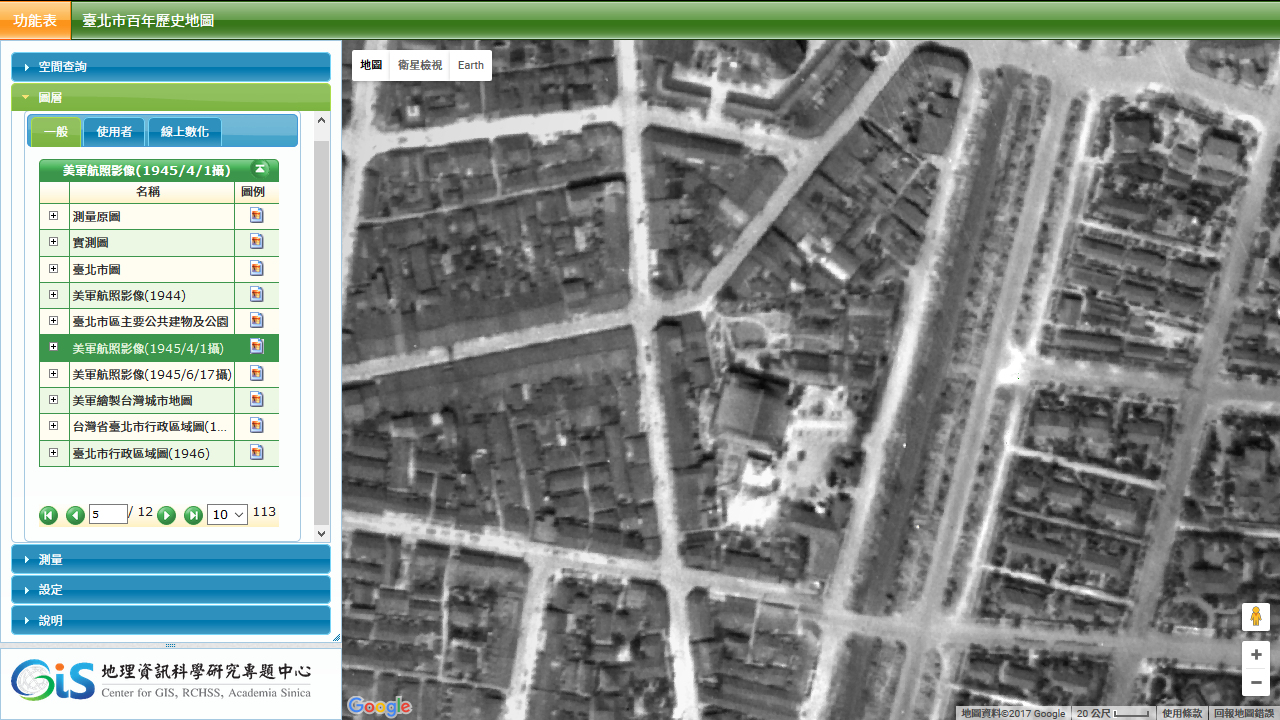

二戰期間院寺南側(今貴陽街二段)民居遭受到美軍轟炸(1945年5月31日)幾乎全毀,所幸整個西本願寺建築群都大致完好。

美軍轟照前航照(1945/4/1攝)

美軍轟照後航照(1945/6/17攝)

戰後,西本願寺部份建築做為理教的理教公所及軍方和警備總部等單位使用,旁邊則有聯勤被服廠、反共救國軍及大陳島撤退的軍民居住,形成日後的「中華新村」臨時聚落。

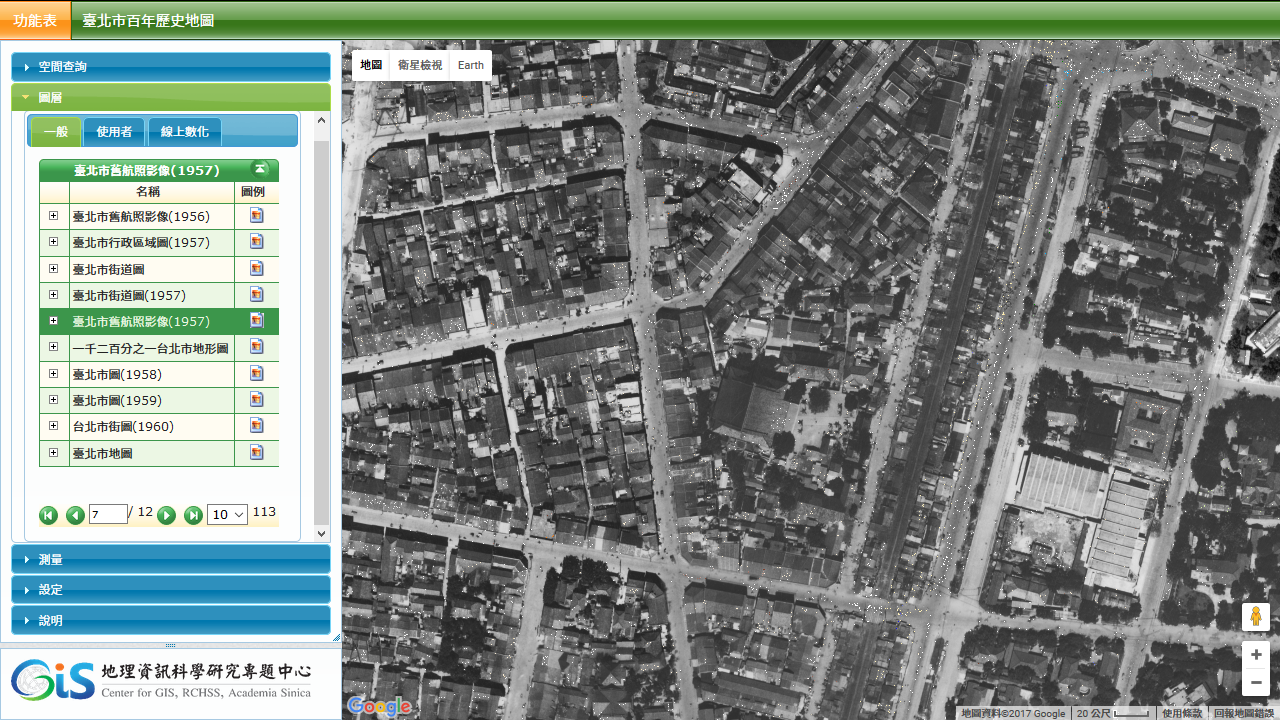

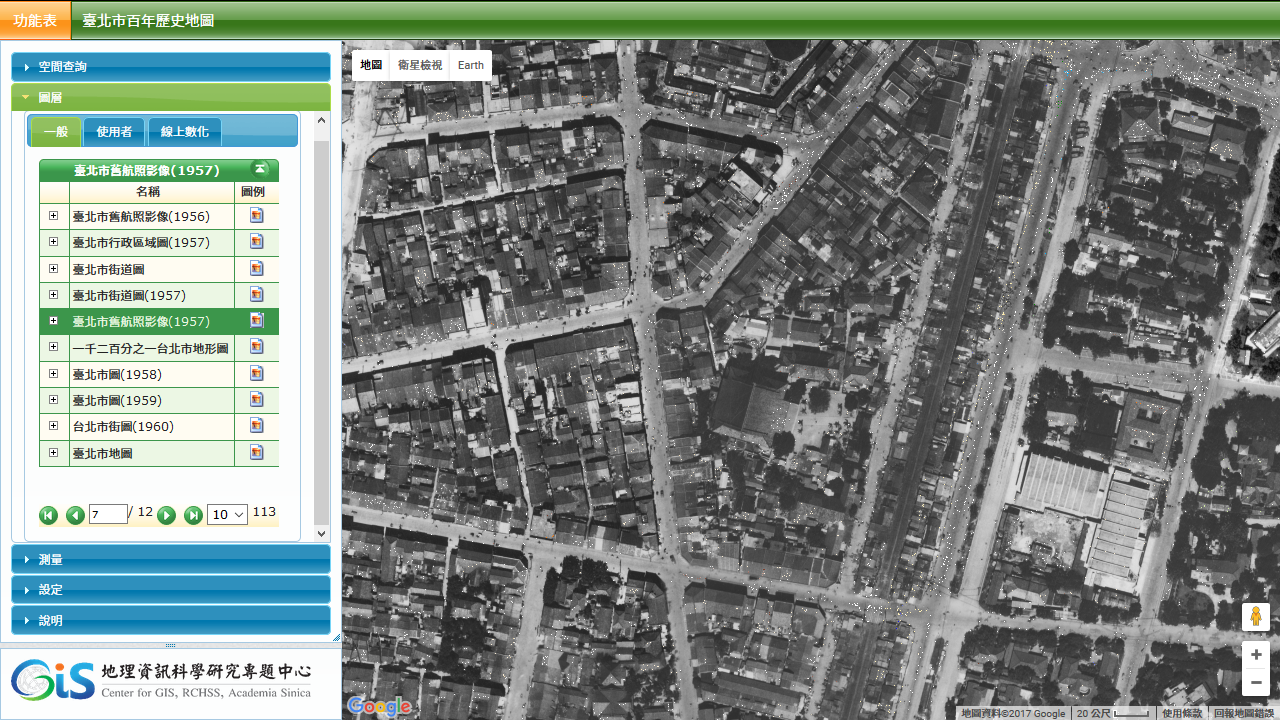

1957年臺北市舊航照影像上除了西本願寺清晰可辨外,中華路鐵道沿線搭建起一整片違章棚屋。

1958年臺北市千分之一地形圖

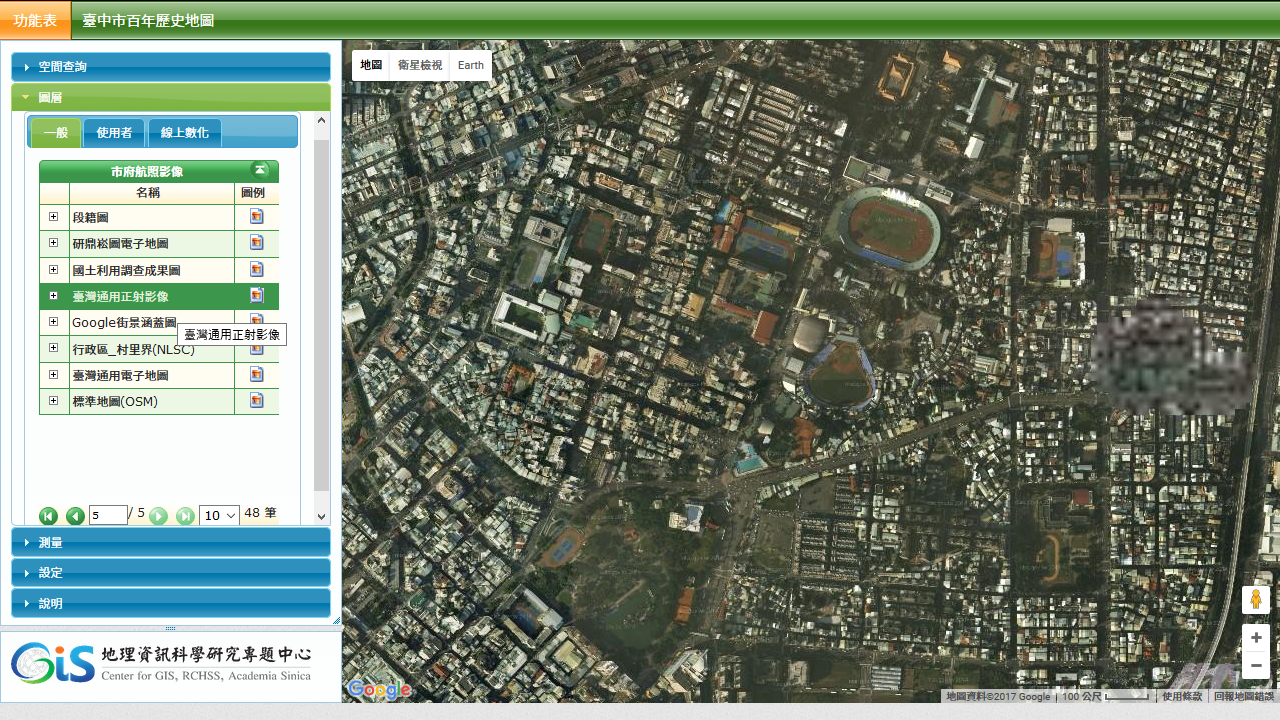

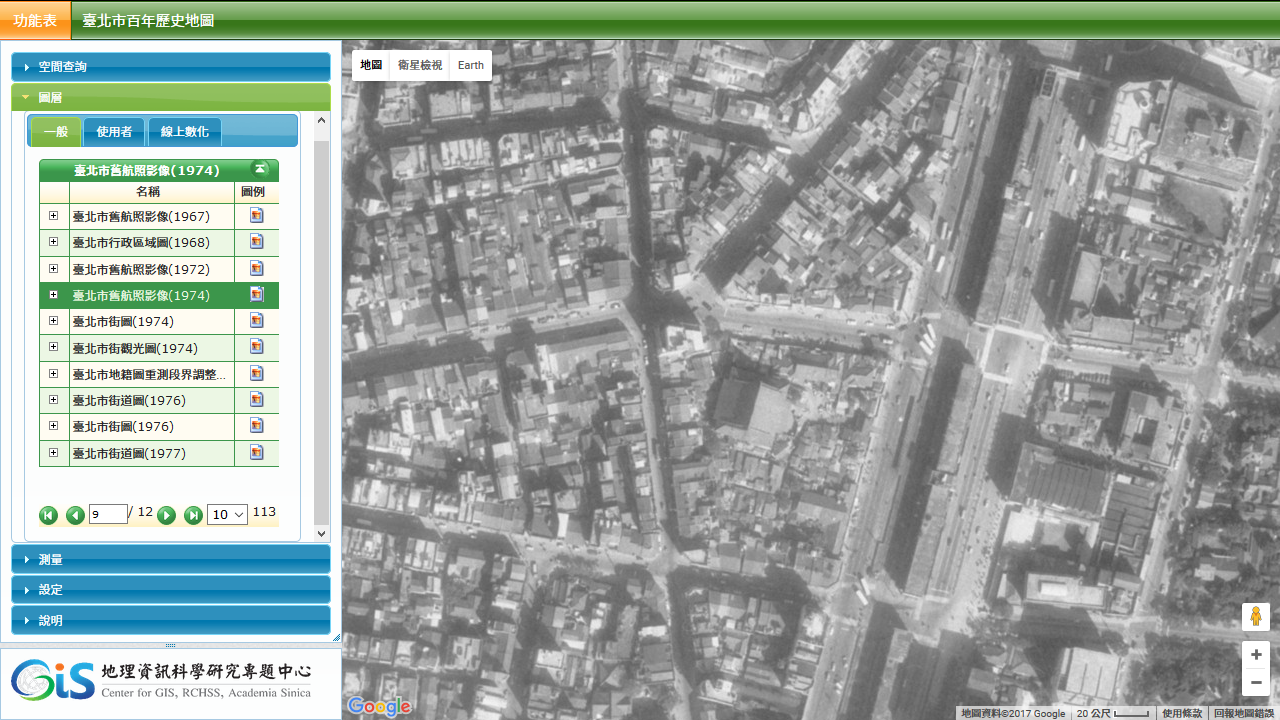

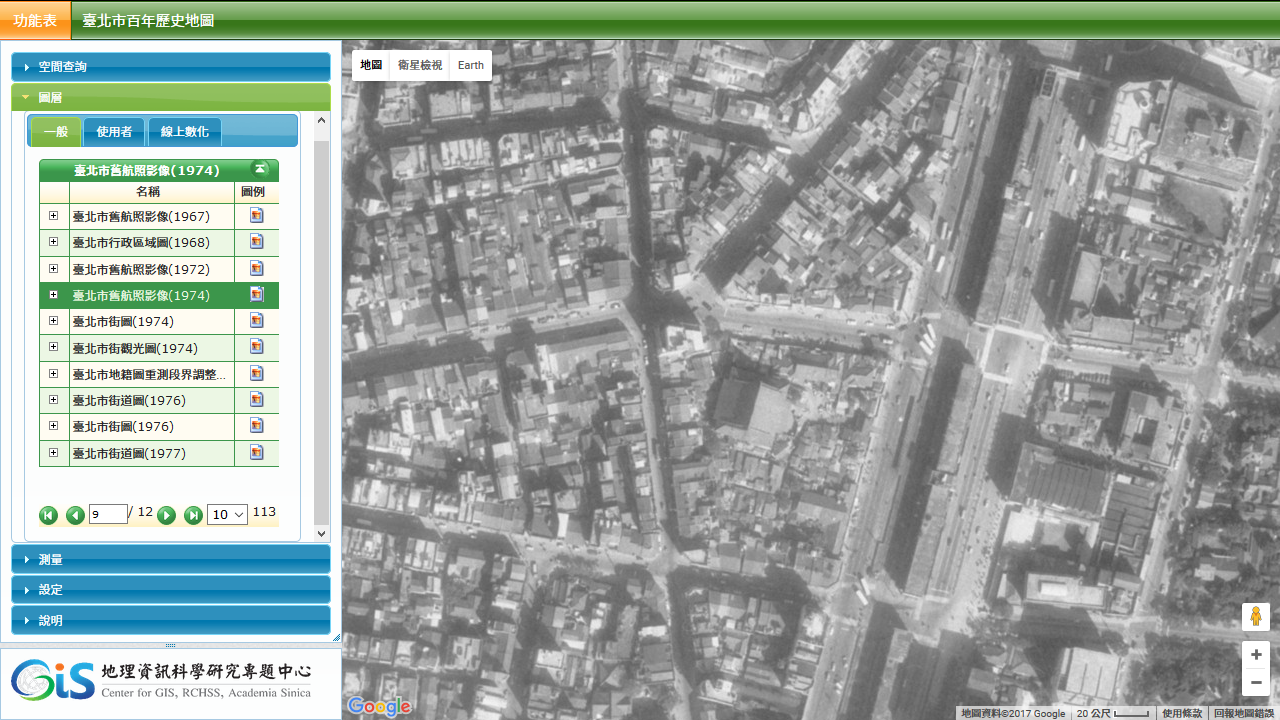

1974年臺北市舊航照影像上西本願寺廣場已經蓋滿違章建築,中華商場取代原本的違章棚屋;時隔半世紀,西本願寺北側計畫道路(貴陽街二段)總算開闢完成。

1975年4月5日一場大火焚燬西本願寺大部分建築(包括本堂、庫裡、御廟所),但佔用情況依然;2006年臺北市政府指定殘存的鐘樓、樹心會館為市定古蹟,輪番所、參道、本堂、御廟所等遺蹟為歷史建築,並逐年進行整理與修復,因為該區域在臺北市都市計劃使用分區劃設為廣場用地,改稱這個地點為「西本願寺廣場」。2014年3月臺北市文獻委員會(今改制為臺北市立文獻館)遷入原西本願寺本堂基臺內辦公。

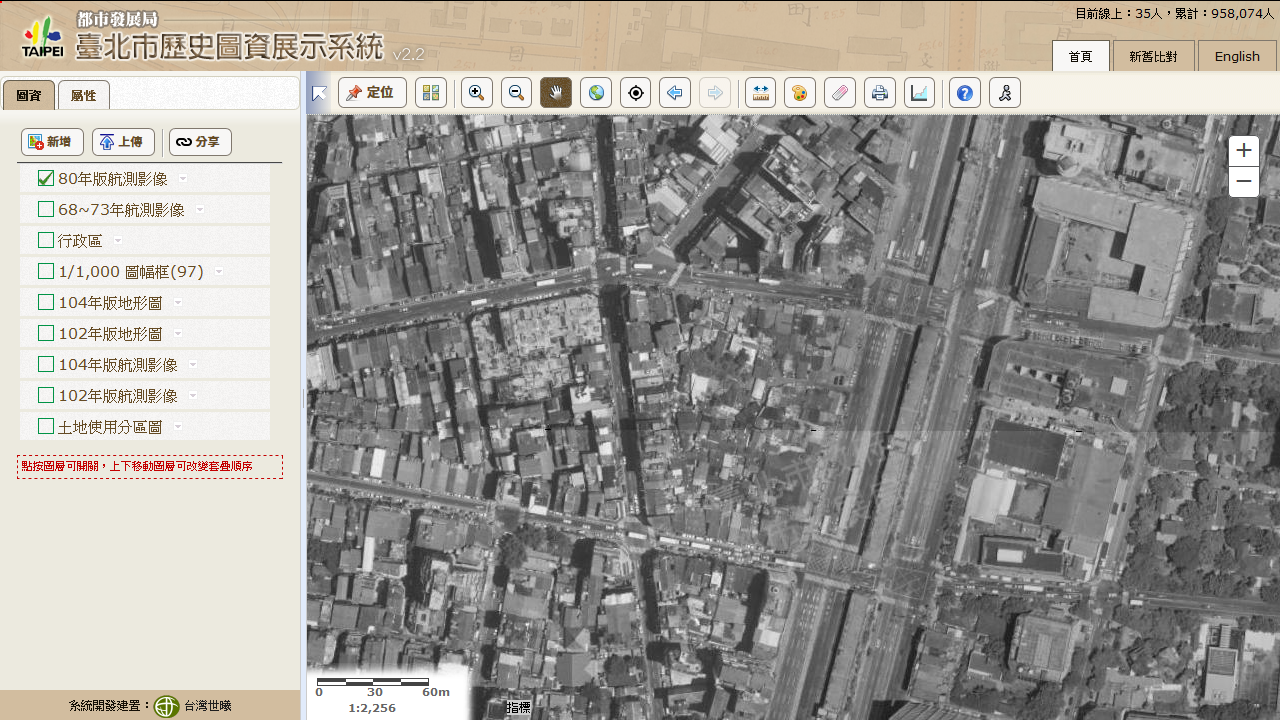

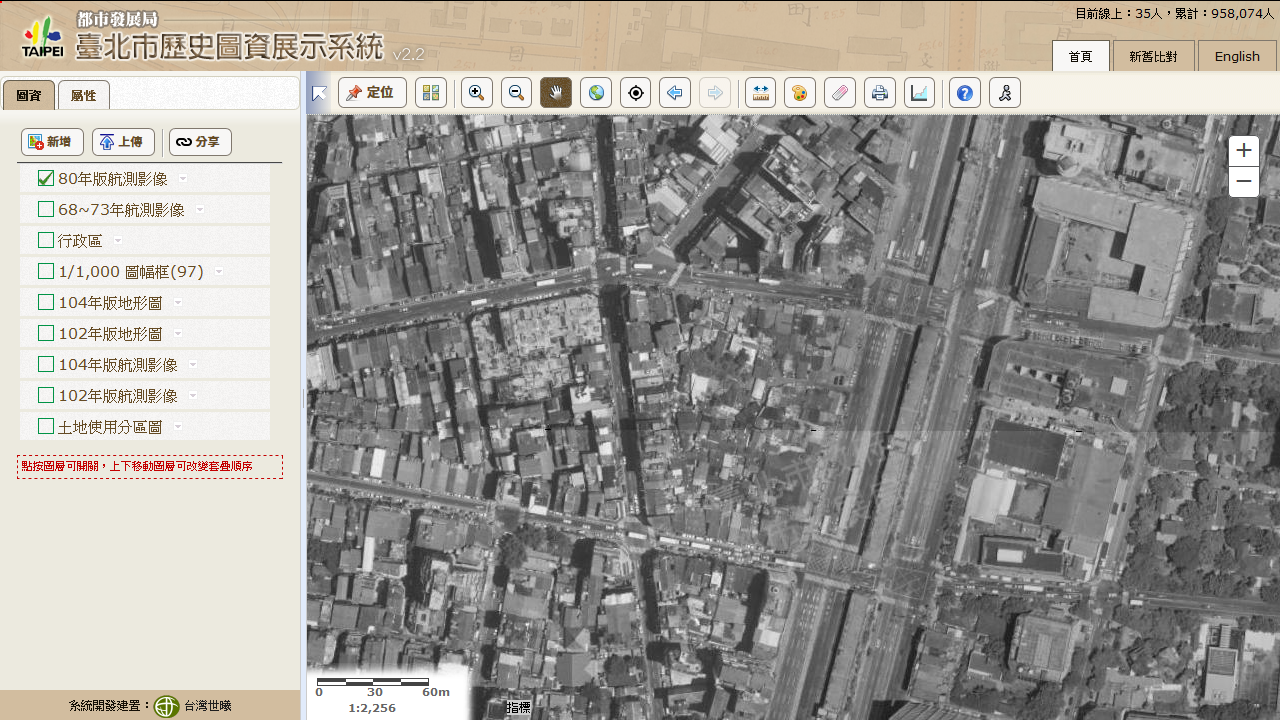

1991年航測影像(出處:臺北市歷史圖資展示系統)

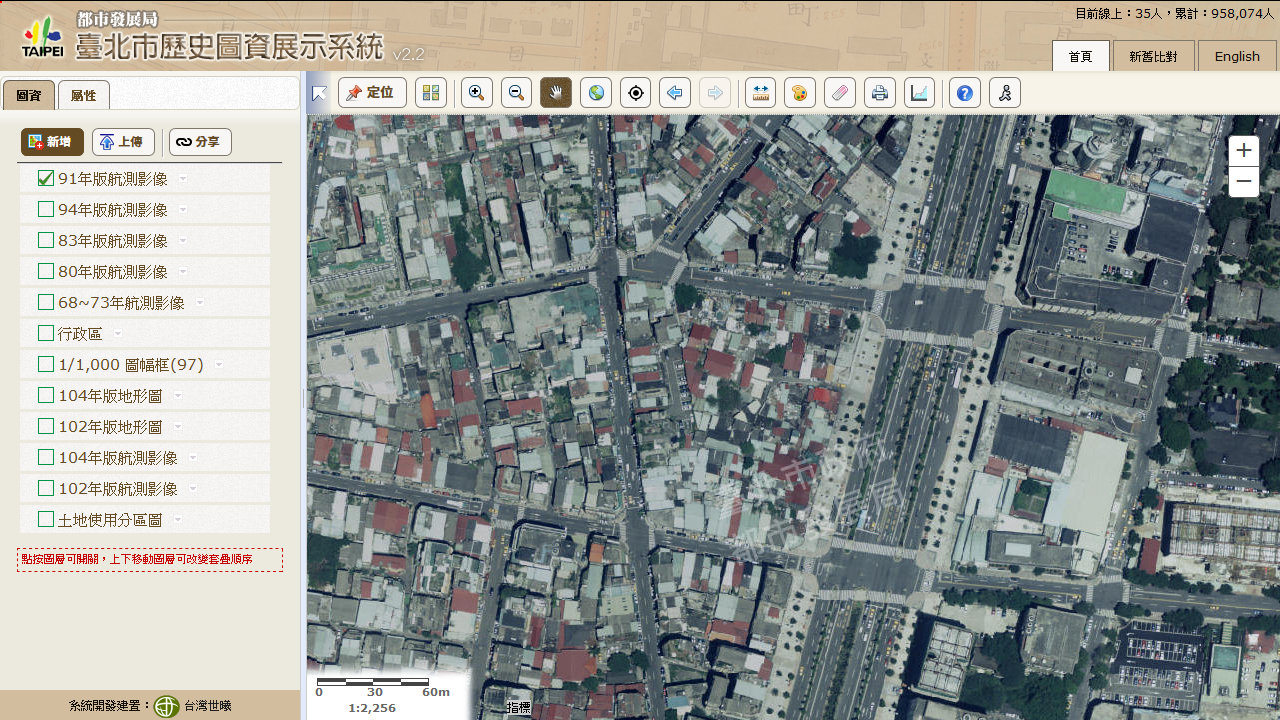

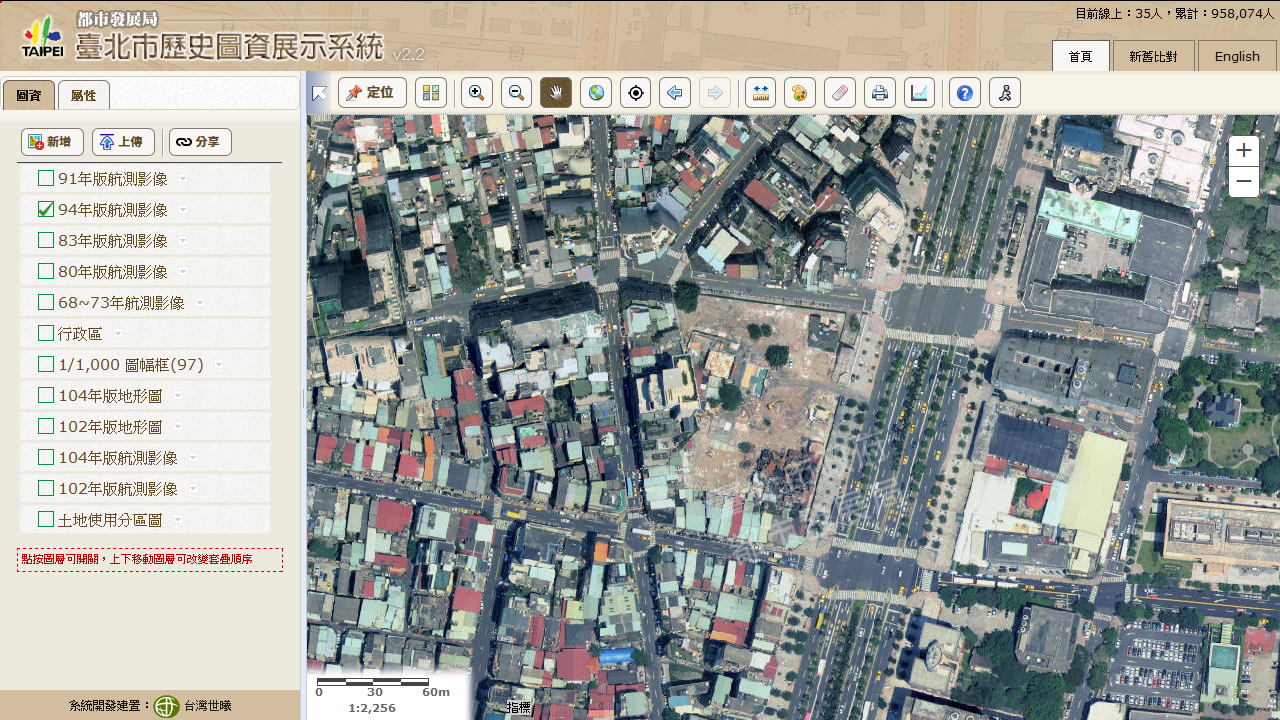

2002年航測影像(出處:臺北市歷史圖資展示系統)

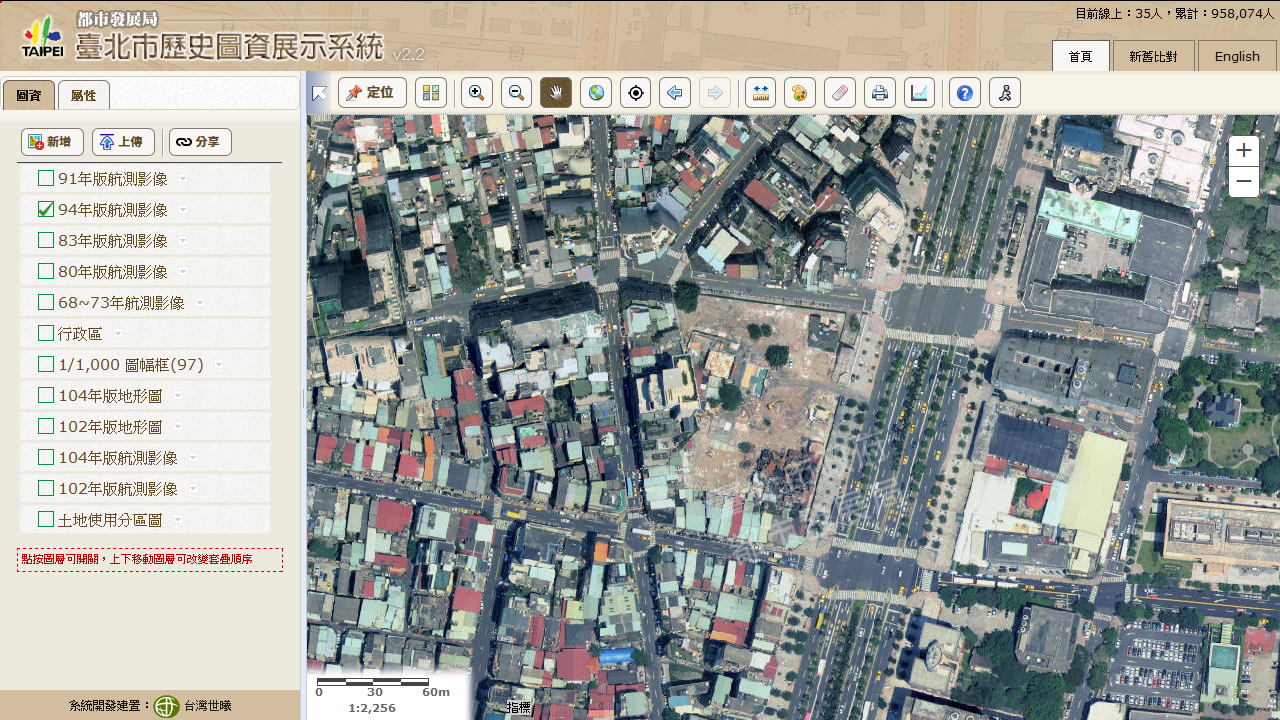

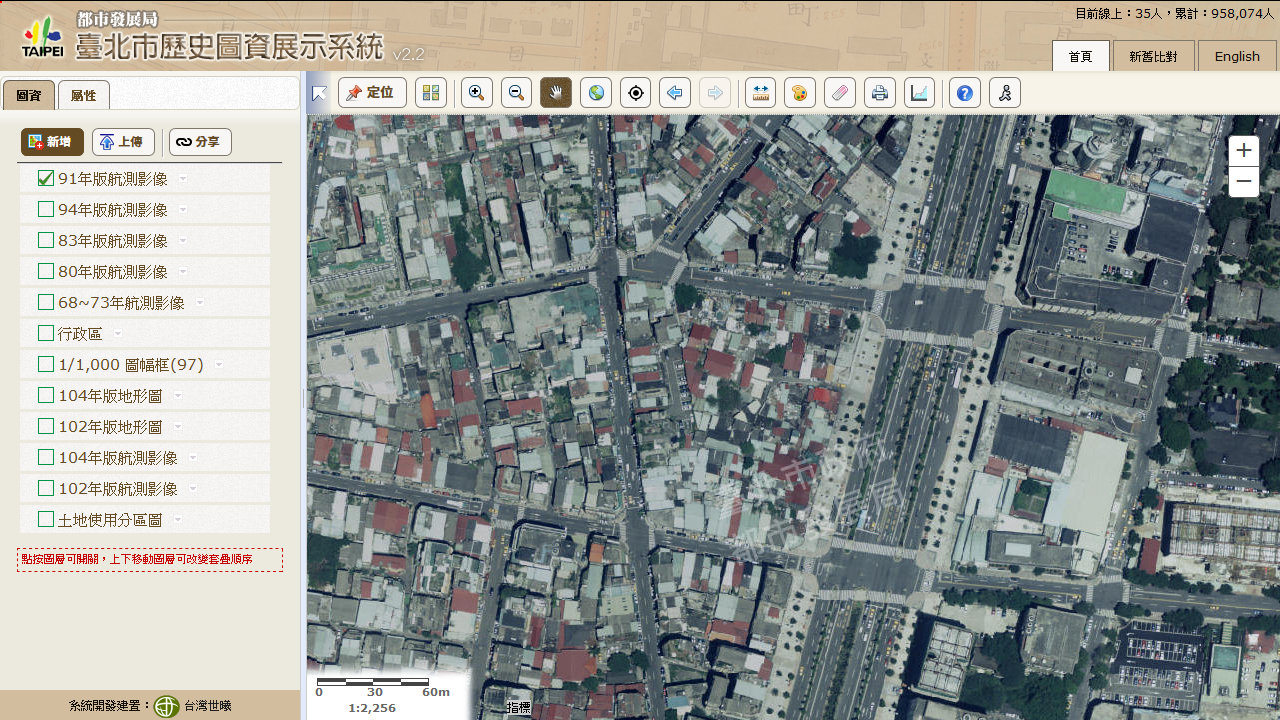

2005年航測影像(出處:臺北市歷史圖資展示系統)

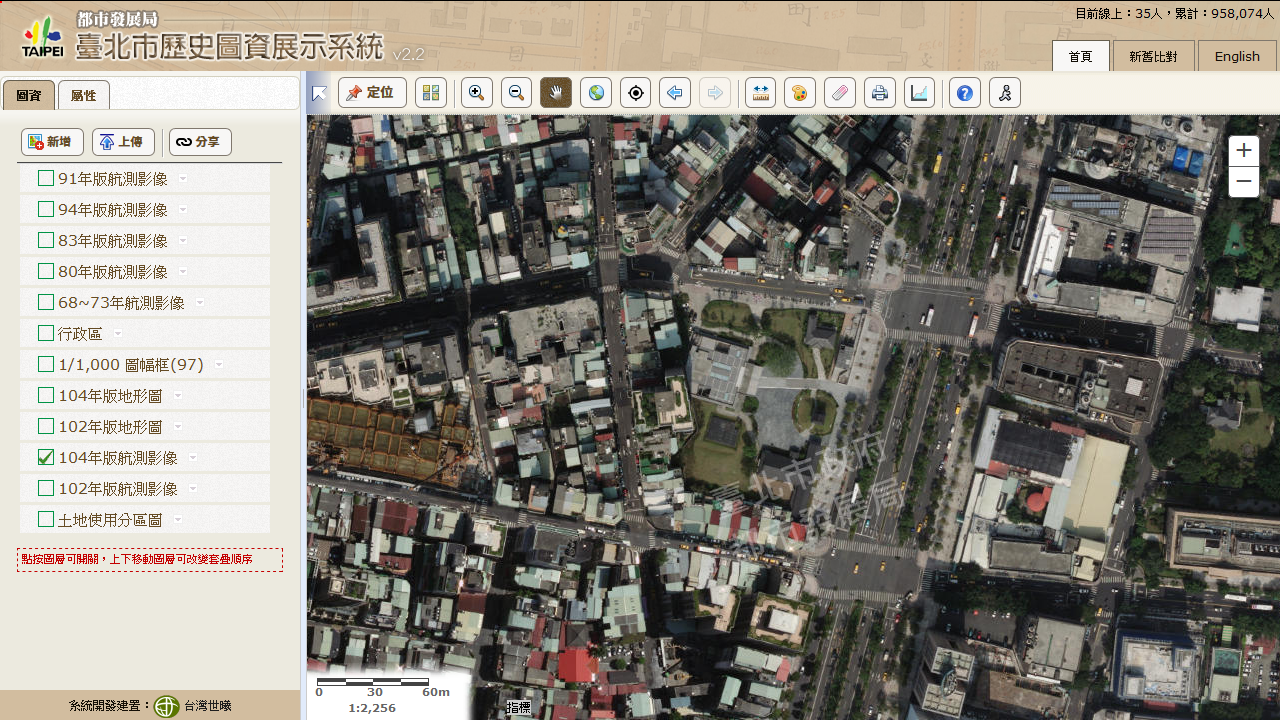

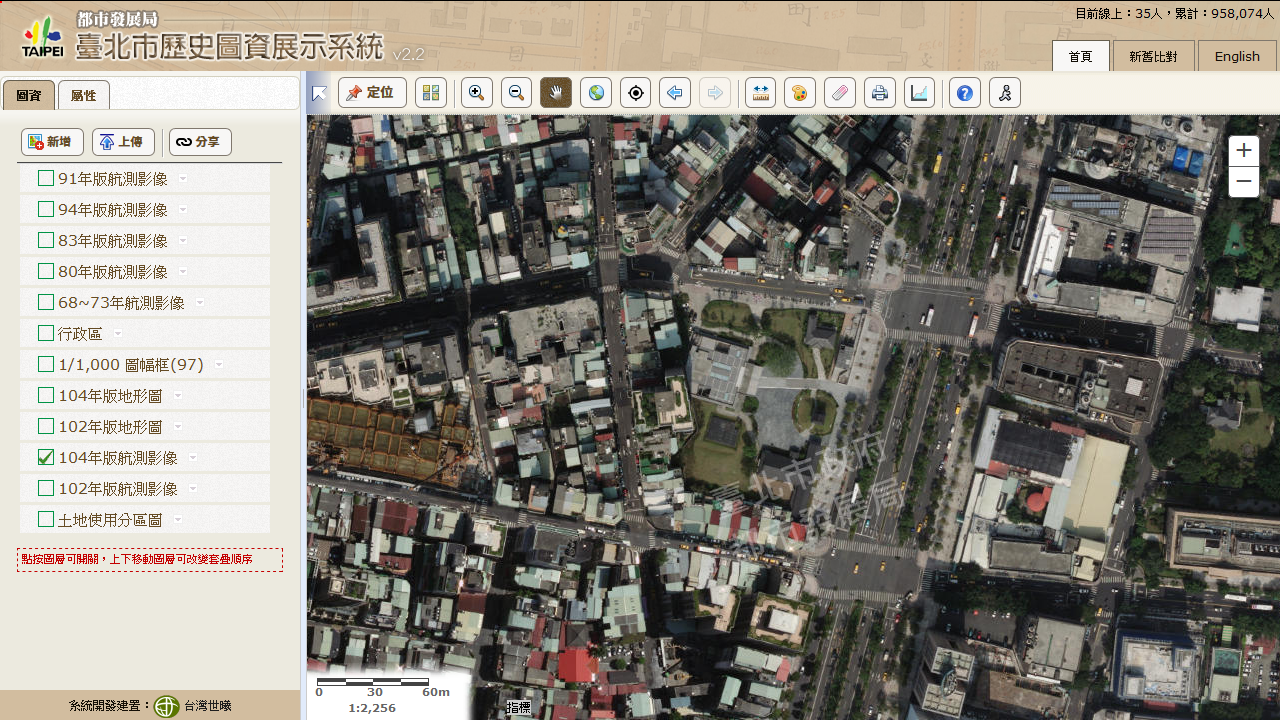

2015年航測影像(出處:臺北市歷史圖資展示系統)

進階參考:

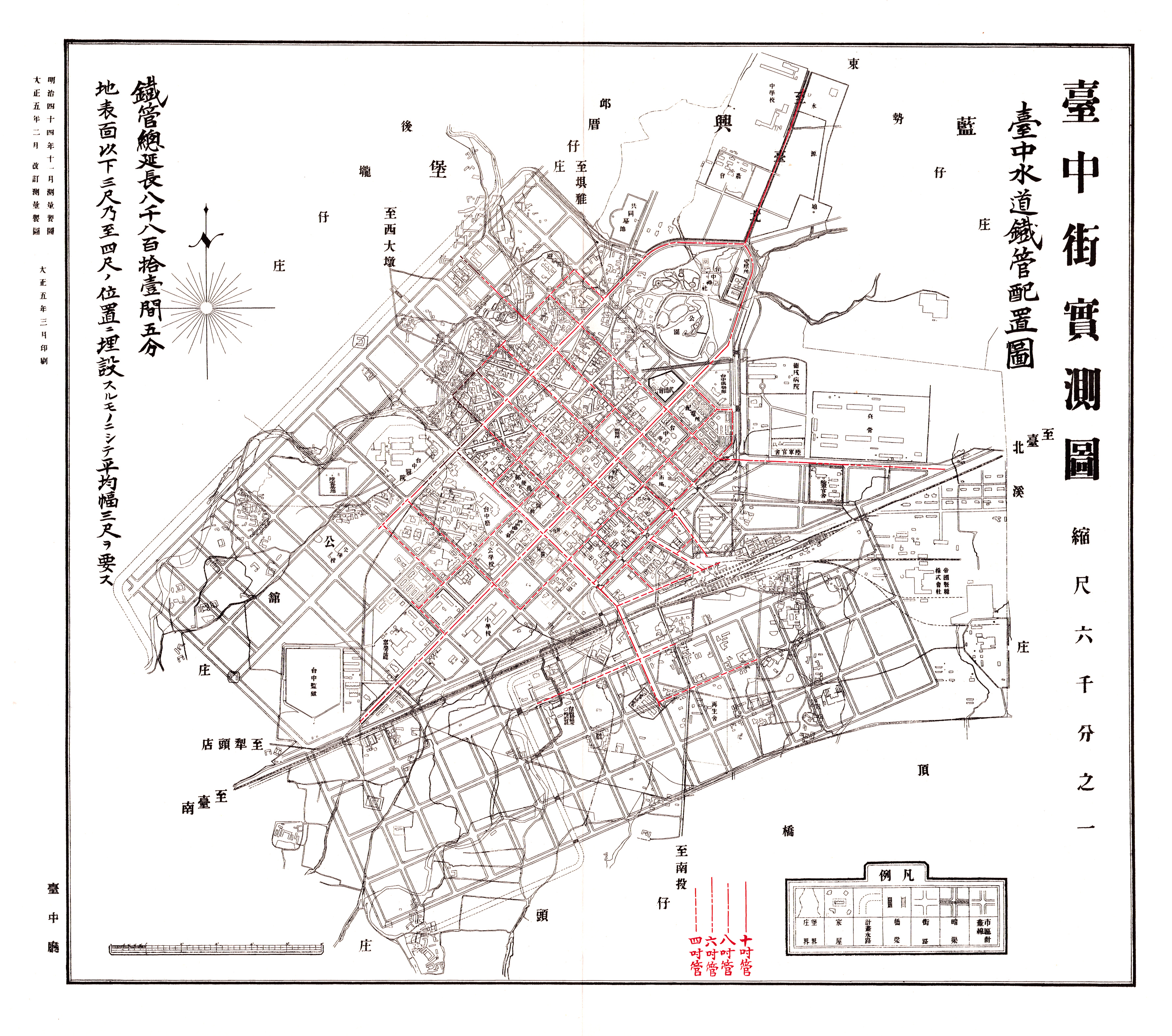

本文地圖影像出處皆截錄自「臺北市百年歷史地圖」系統。