鳳山縣舊城,又稱左營舊城。康熙二十二年(西元1683年),臺灣入清版圖。翌年設臺灣府及鳳山、臺灣、諸羅三縣;鳳山縣縣治設在興隆庄埤子頭,即今日左營舊城。康熙六十年(西元1721年)發生朱一貴之亂,鳳山縣治被攻陷乾,康熙六十一年(西元1722年)亂平後,署理鳳山知縣劉光泗基於防禦之需要,在縣治所在地興建全臺首座防禦性土城。乾隆五十一年(西元1786年)林爽文事件,南路會首莊大田攻陷鳳山縣城。兩年後亂世平定,鳳山縣治被遷移到大築橋莊下跛頭街(今鳳山市),左營之縣城遂被稱之為舊城。道光四年(西元1824年),在左營舊城基址改建新石城,即現在的左營城牆遺跡,左營石城共有四個城門,分別是東門-鳳儀、南門-啟文、西門-奠海、北門-拱辰,如今的西門已不復在,僅剩其它三個城門保留較為完整,為國家一級古蹟。

乾隆二十九年(1764年)鳳山縣全圖局部(出處:重修鳳山縣志)所顯示當時土城城垣範圍

乾隆二十九年(1764年)鳳山縣城池圖(出處:重修鳳山縣志)所顯示當時土城時代城內空間配置

以下分別從舊地圖及老航照中追尋左營舊城(石城時代)城牆的遺跡:

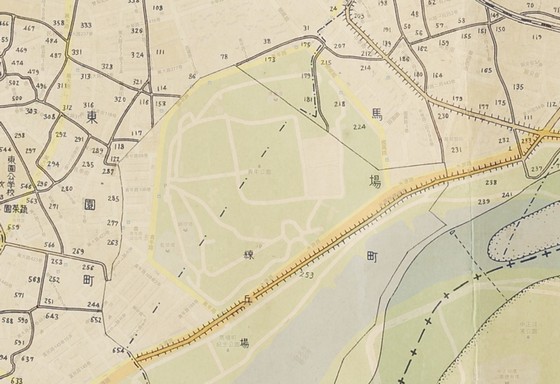

1904年二萬分之一臺灣堡圖上所呈現的左營舊城位置(黃清琦繪製)

1904年二萬分之一臺灣堡圖上所呈現的左營舊城位置(黃清琦繪製)

1945年美軍所拍攝的航照上所呈現的左營舊城位置(李玉亭繪製)

進一步可以透過老照片及現況照片比對城門的今昔狀況:

清末東門(鳳儀門)外的景觀,因為當時鳳山縣治已經遷到鳳山,所以城牆呈現殘破景象(圖像來源:高雄州寫真帖)

清末東門(鳳儀門)外的景觀,因為當時鳳山縣治已經遷到鳳山,所以城牆呈現殘破景象(圖像來源:高雄州寫真帖)

從龜山所拍攝左營舊城北門(出處:李仙得《臺灣紀行》手稿Plate.30)

從龜山所拍攝左營舊城北門(出處:李仙得《臺灣紀行》手稿Plate.30)

進階閱讀:

- 廖德宗(2012) 清代鳳山縣舊城寺廟、官署與街道空間之考證,高雄文獻第二卷第四期p.100-134,2012-12出版。