高雄市臨山地區(旗山、美濃)是荖濃溪、旗山溪兩溪流域所沖積之山麓台地,地勢由東北向西南漸次傾斜,陽光充足、土壤肥沃是適合農業發展之地區。全年降雨約2,000 公厘左右,但雨量集中在夏秋之間而且相當降雨十分短暫,早年無水利設施之時,農田是為「看天田」,僅能仰賴雨水以助耕種,故一年只能耕種一季,且產量不多,遇到乾旱則幾乎沒有收成。

美濃地區的開發係乾隆元年(1736)由廣東省鎮平縣人林豐山、林桂山兄弟率領鄉親前來開墾;之後包括涂百清開墾橫山以東的龍肚,劉玉衡與鄉親闢建竹頭角、九芎林等庄,李九禮開拓中壇,陸續移民者越眾,逐漸形成瀰濃庄。早期的移民剛到達一個陌生的地方最重視的是取水的方便,因此大都是臨水而居,漸漸的由於移民的大量湧入,耕地及糧食的需要急遽增加,原來有限的臨水可供耕作範圍及有限的農作收穫量已不足應付當時日益增加的人口,因此才開始有水利系統的興起。

獅子頭圳原名「塗庫圳」,進水口在荖濃溪,原灌溉面積僅28甲,便是灌溉美濃農田的主要水圳,灌溉面積雖小,但已粗具雛型。日治時期明治34 年(1901)由台灣總督府公布「公共埤圳規則」,獅子頭圳成為台灣第二個官設埤圳,也就是由官方接手管理。台灣總督府在管理官設埤圳時,不只是擴充水圳發展農業,同時透過水圳高低落差順便興建水力發電廠發展電力。

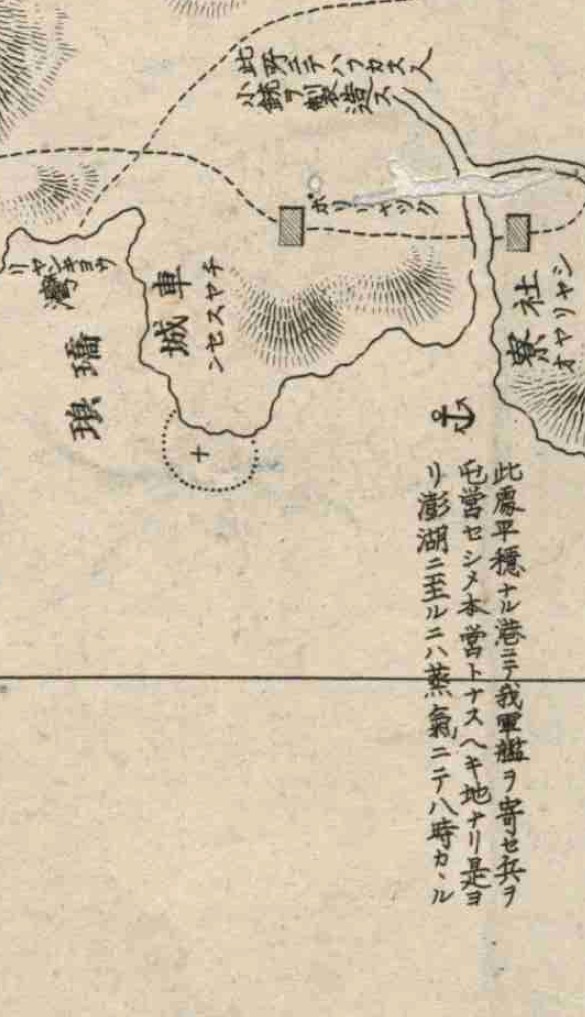

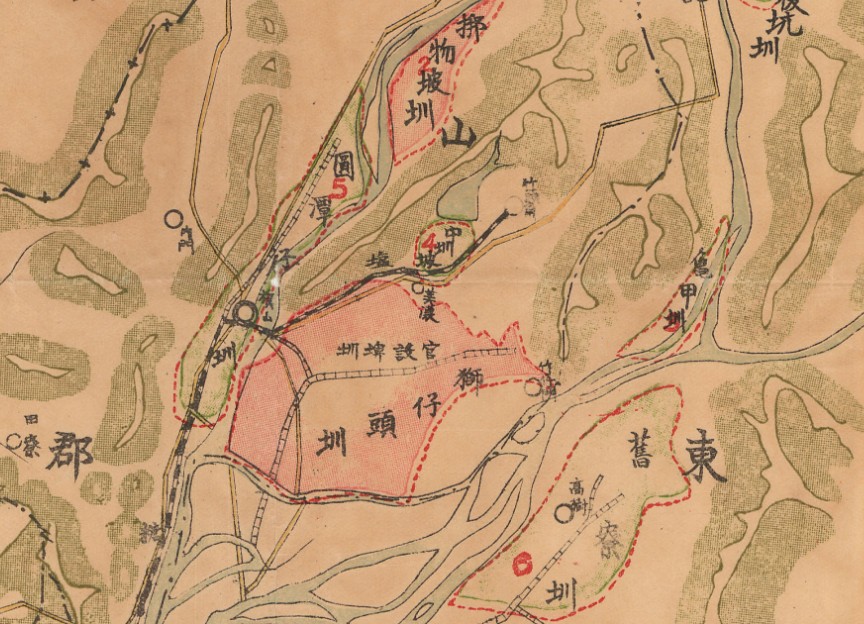

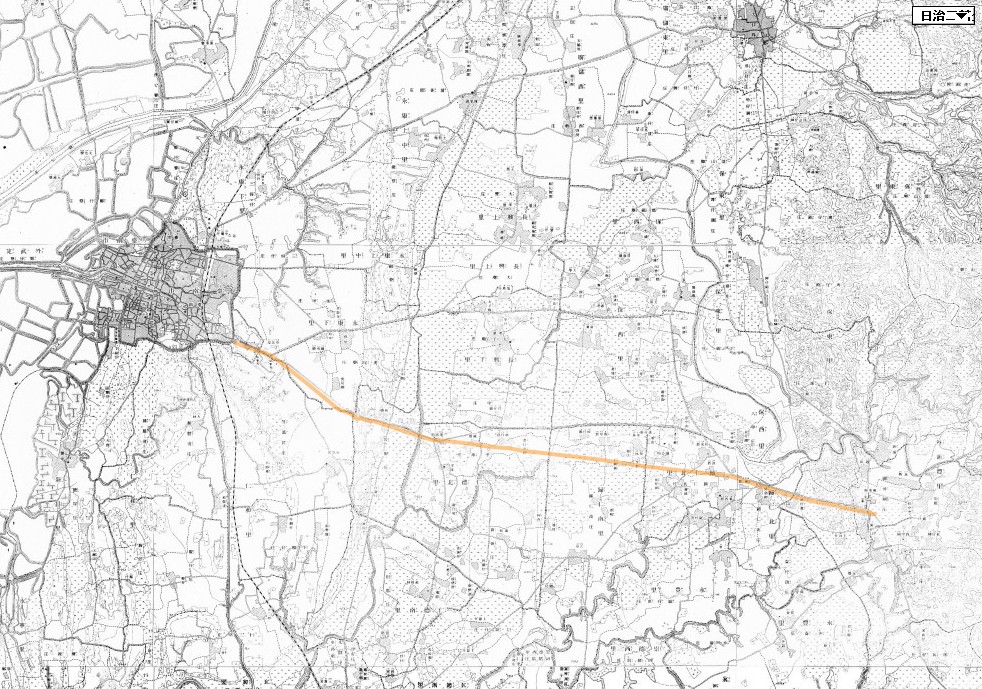

1921年高雄州公共埤圳灌溉區域一覽圖局部(原件由高雄農田水利會典藏)

1921年高雄州公共埤圳灌溉區域一覽圖局部(原件由高雄農田水利會典藏)

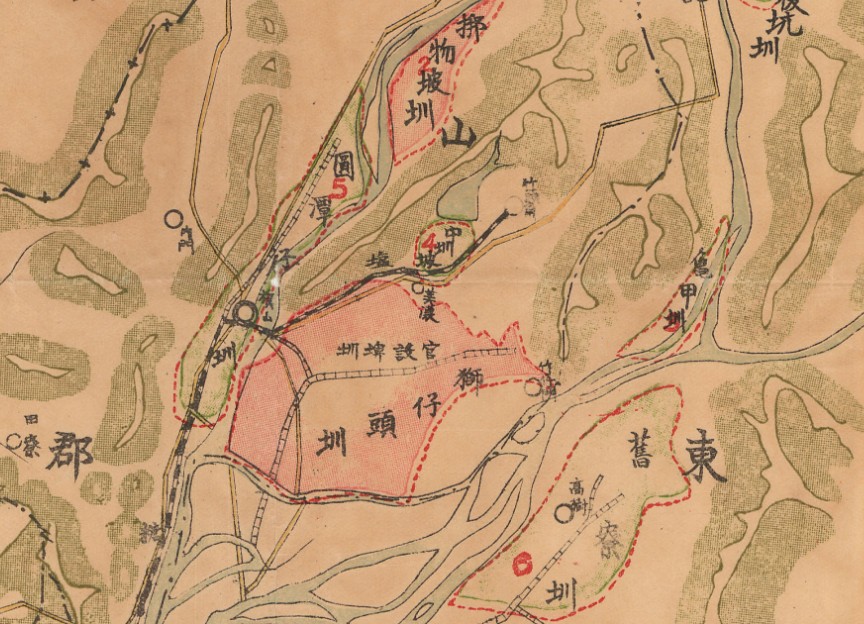

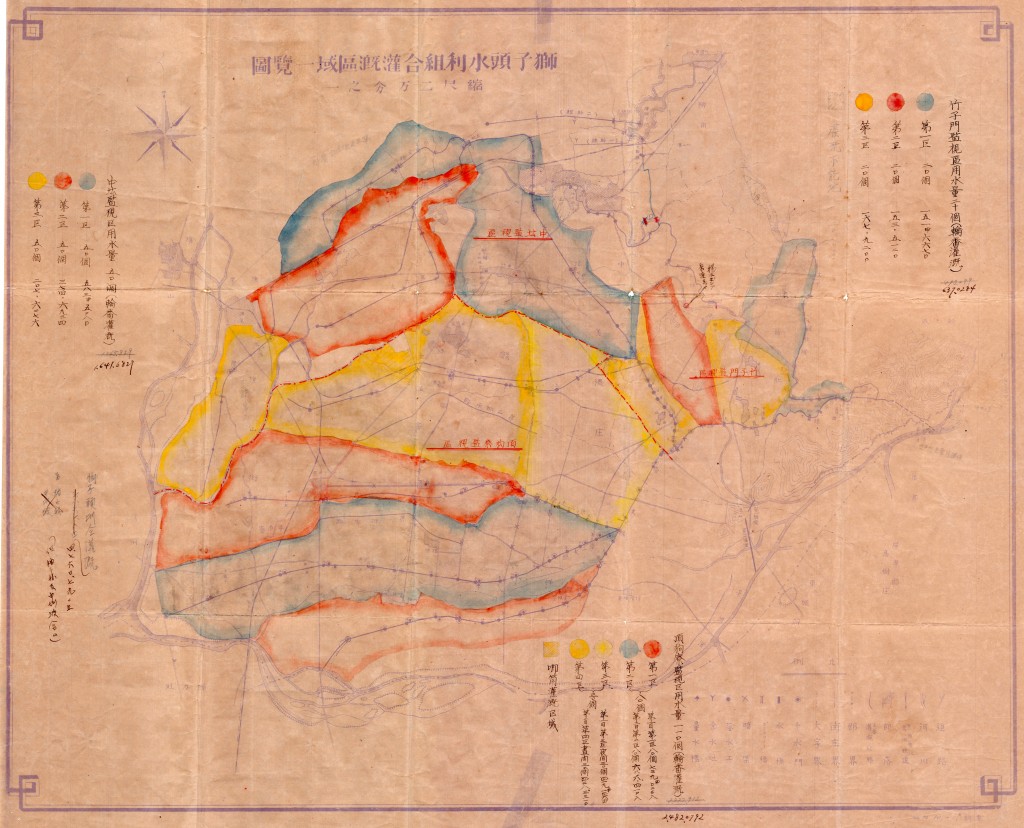

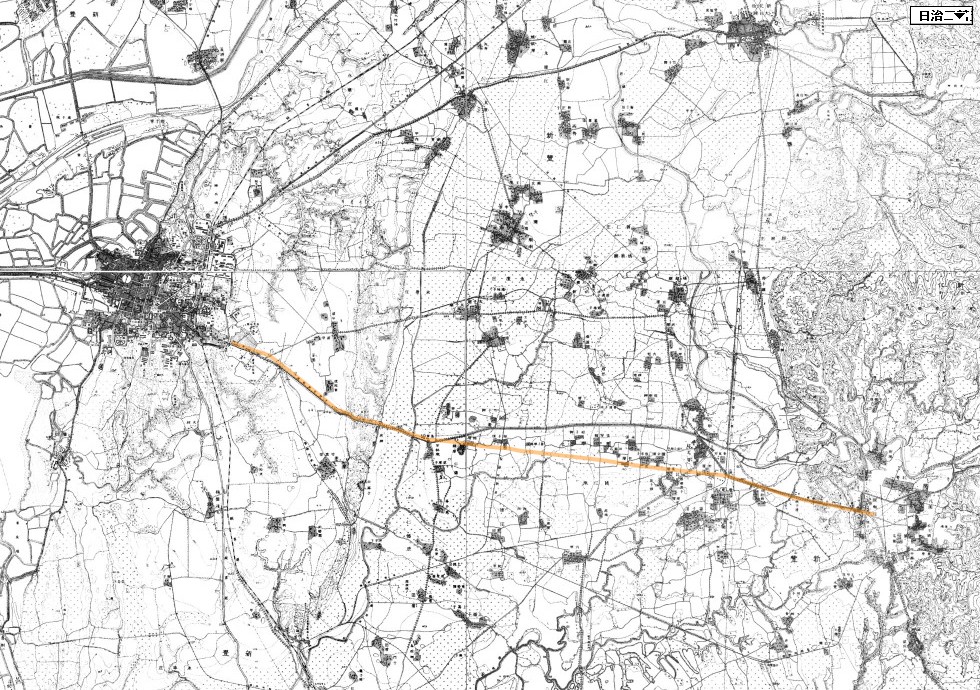

獅子頭水利組合灌溉區域一覽圖(原件由高雄農田水利會典藏)

獅子頭水利組合灌溉區域一覽圖(原件由高雄農田水利會典藏)

官設埤圳獅子頭圳的附帶事業就是「竹仔門發電所」工程。該工程興建於明治41 年(1908),屬第一代川流式發電廠,原位於旗山郡美濃庄竹仔門附近。該計畫係由竹仔門東側之獅子耳處,利用21.3 公尺落差,以科技工程開鑿山洞,經由竹仔門隧道取用下淡水溪上游荖濃溪之水,不用蓄水池或調整池,直接經由高3.2 公尺、寬3.2 公尺、長505公尺的馬蹄型隧道工程穿過山嶺,引水進入發電廠發電。工程於明治42 年(1909)10 月27 日竣工,送電台南、高雄,次年供電屏東,大正3年(1914)供電阿公店、橋仔頭、楠仔坑及蕃薯街,竹仔門發電廠迄今已經逾百年,列為國定古蹟,是全台尚在發電運轉的最悠久發電廠。發電後之尾水,流入總長十三里獅子頭圳之分支系統(另稱獅山大圳),起點就在竹子門發電廠,灌溉整個美濃庄附近達4,327甲農田。

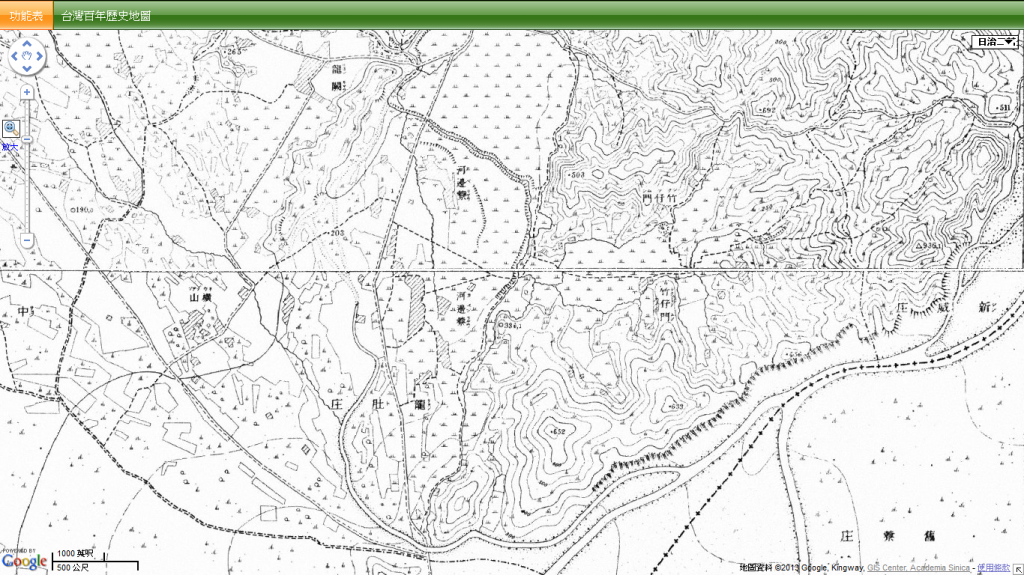

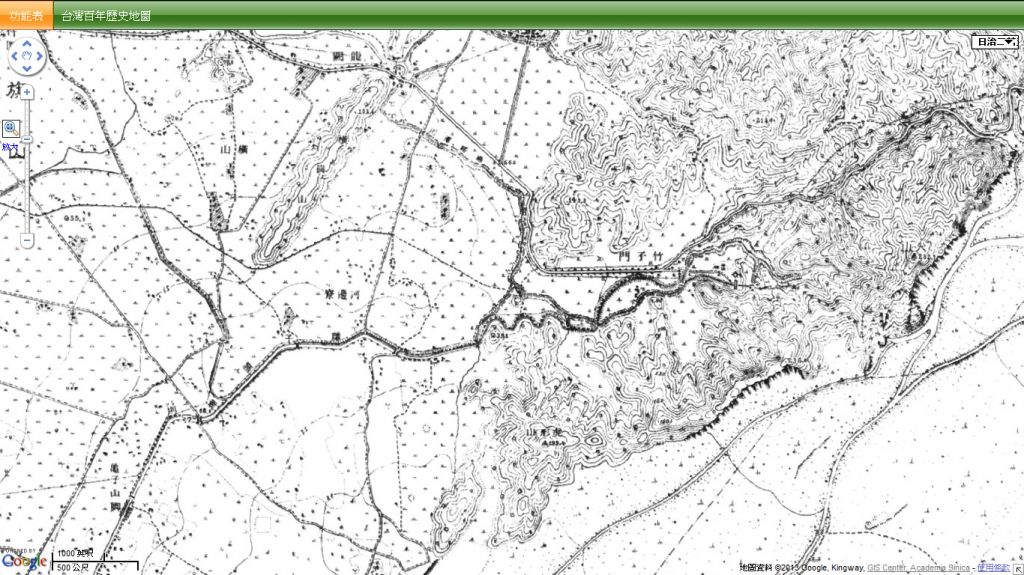

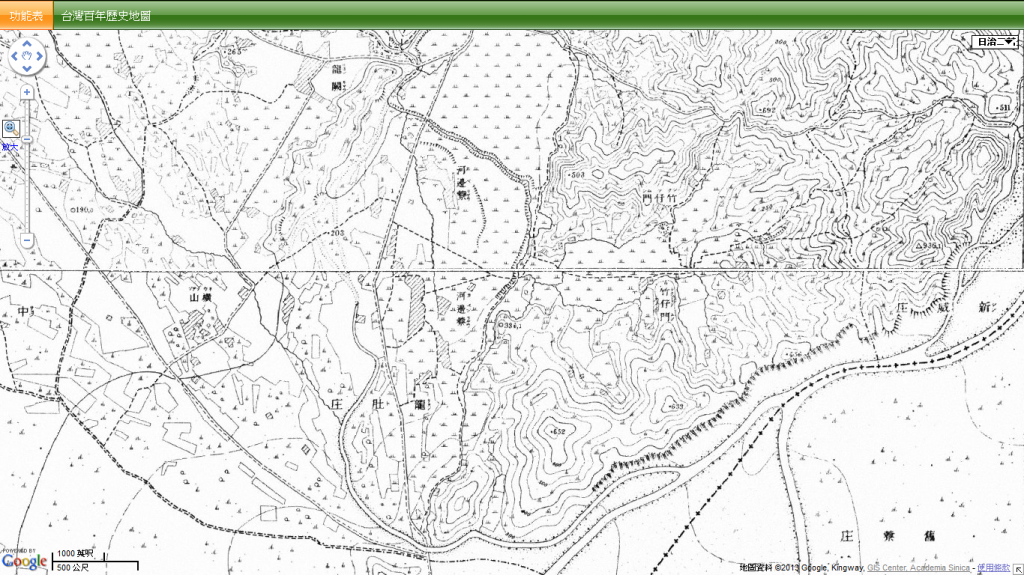

1904年台灣堡圖顯示早期獅仔頭圳既從荖濃溪引水亦從竹仔門山谷裡闢埤圳蓄水

1904年台灣堡圖顯示早期獅仔頭圳既從荖濃溪引水亦從竹仔門山谷裡闢埤圳蓄水

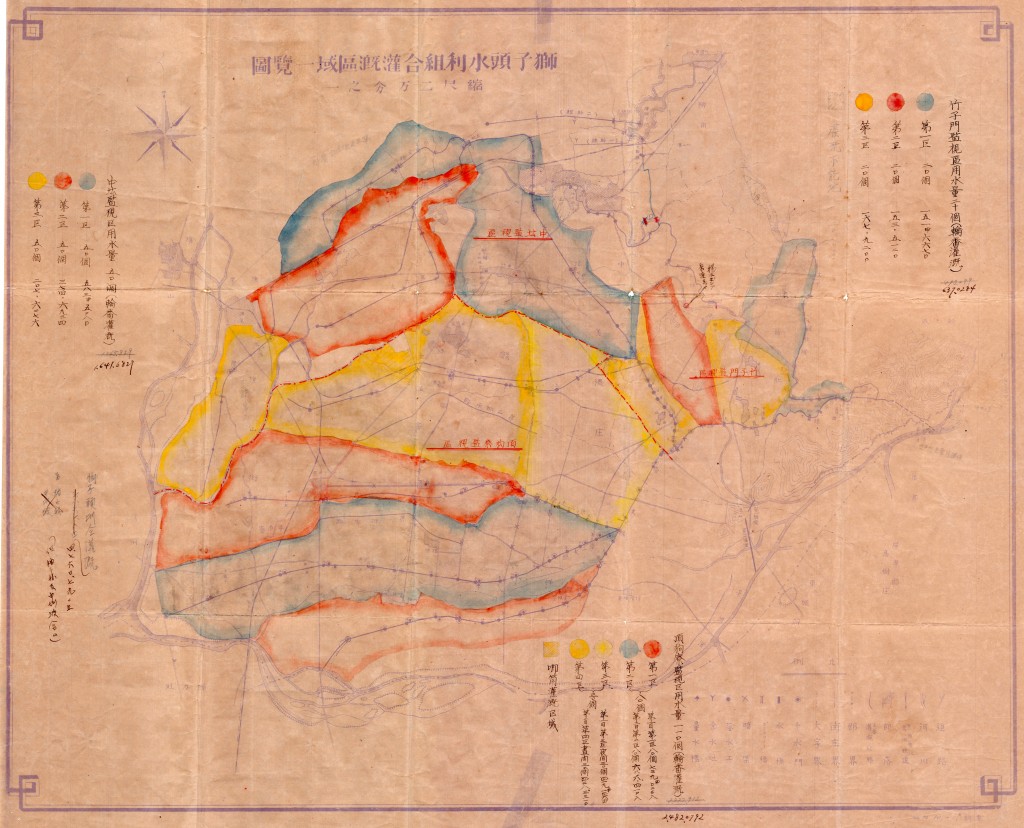

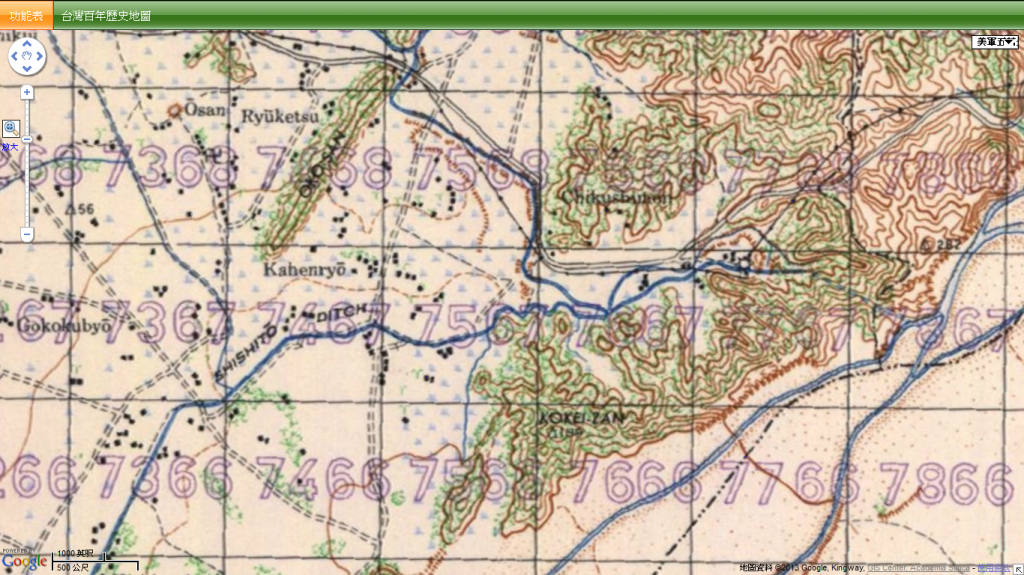

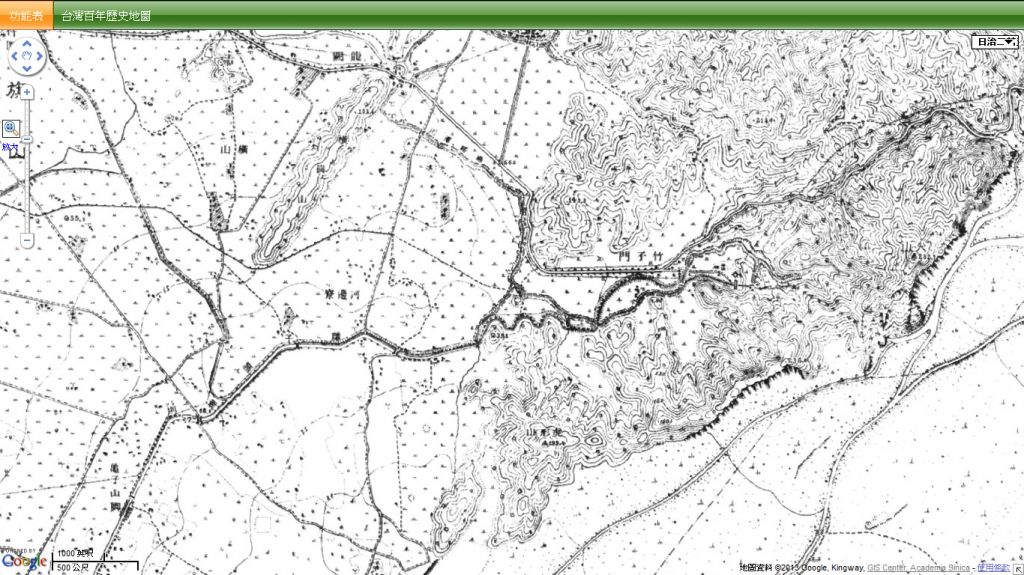

1920年代地形圖上已經呈現出完整的竹仔門發電廠及獅仔頭埤圳系統

1920年代地形圖上已經呈現出完整的竹仔門發電廠及獅仔頭埤圳系統

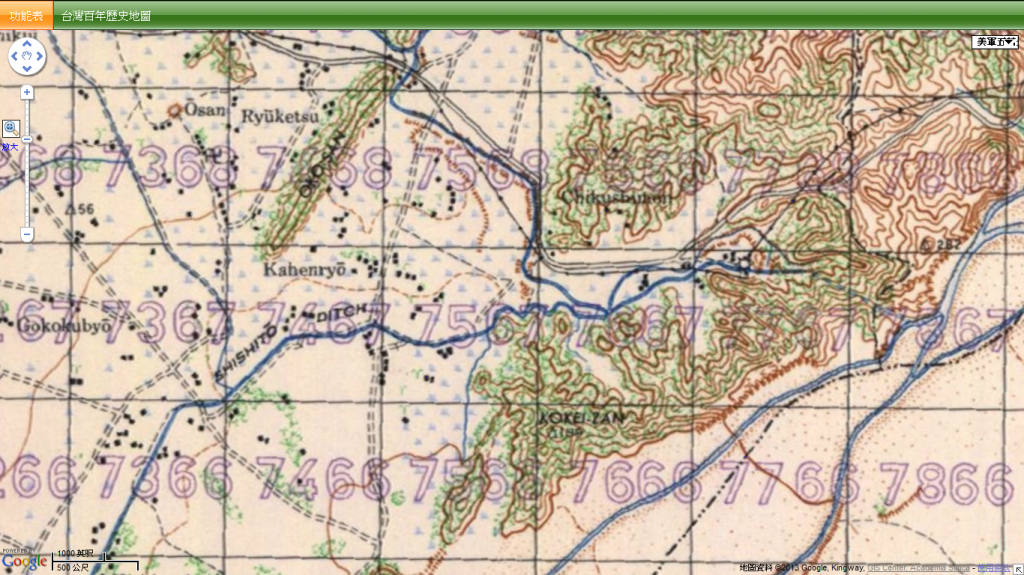

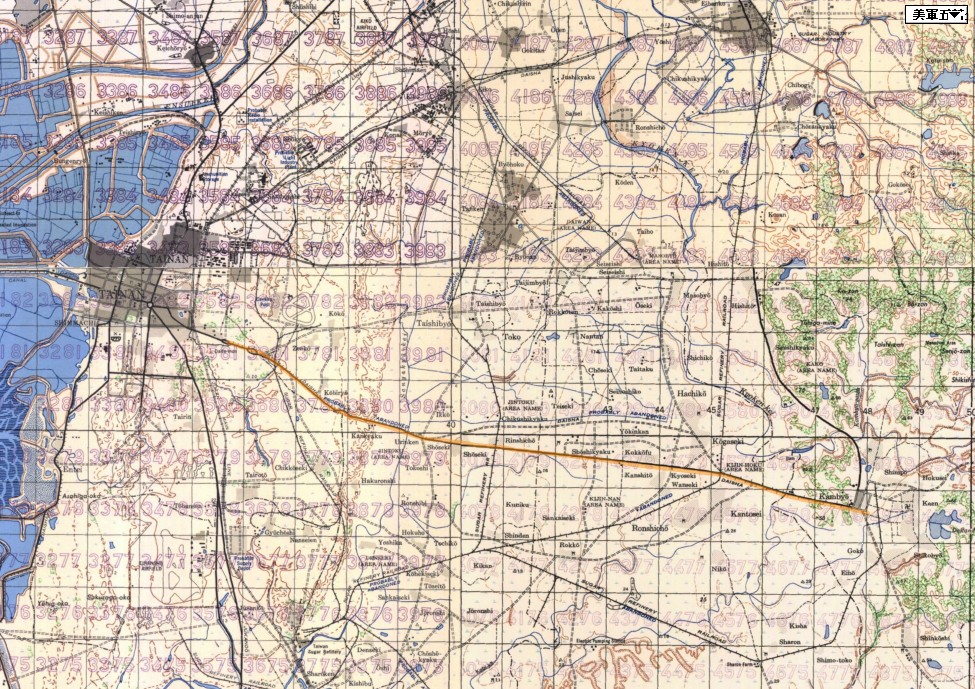

1944年美軍地形圖

1944年美軍地形圖

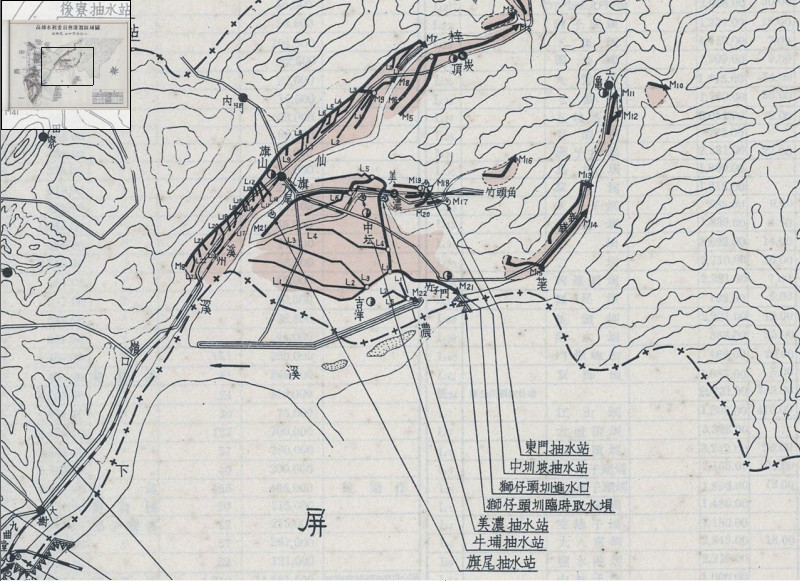

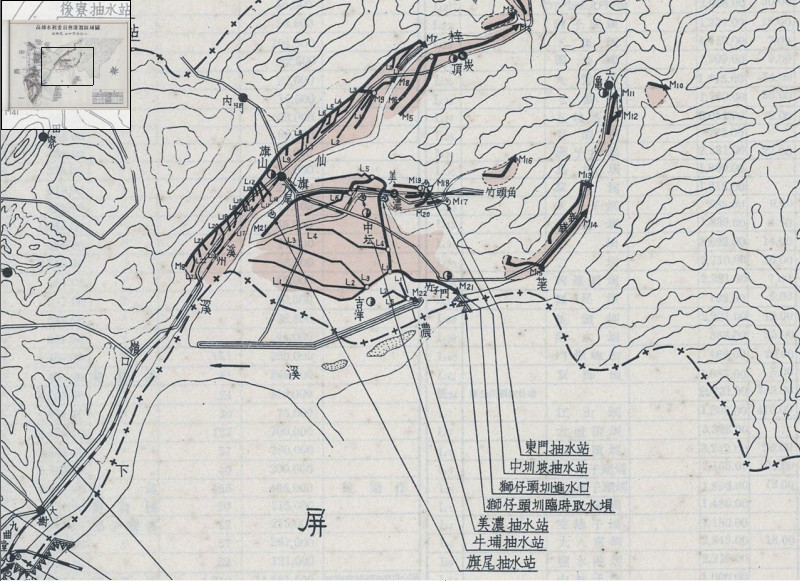

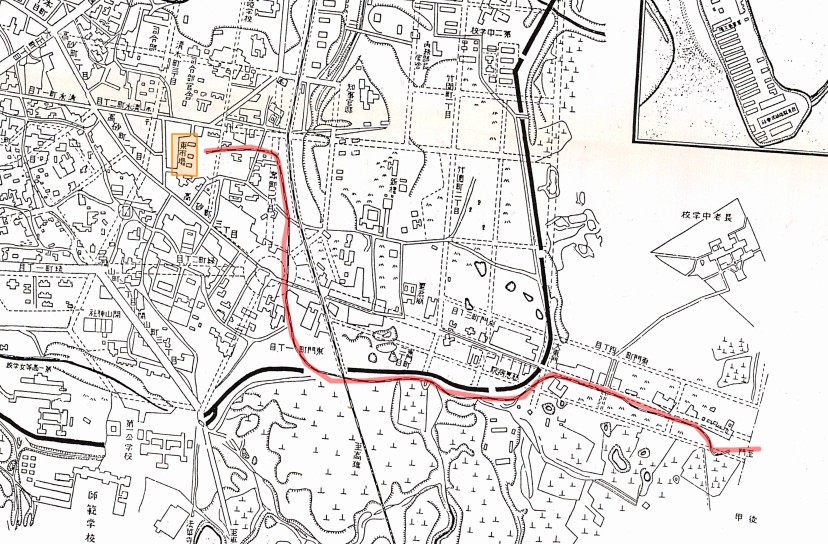

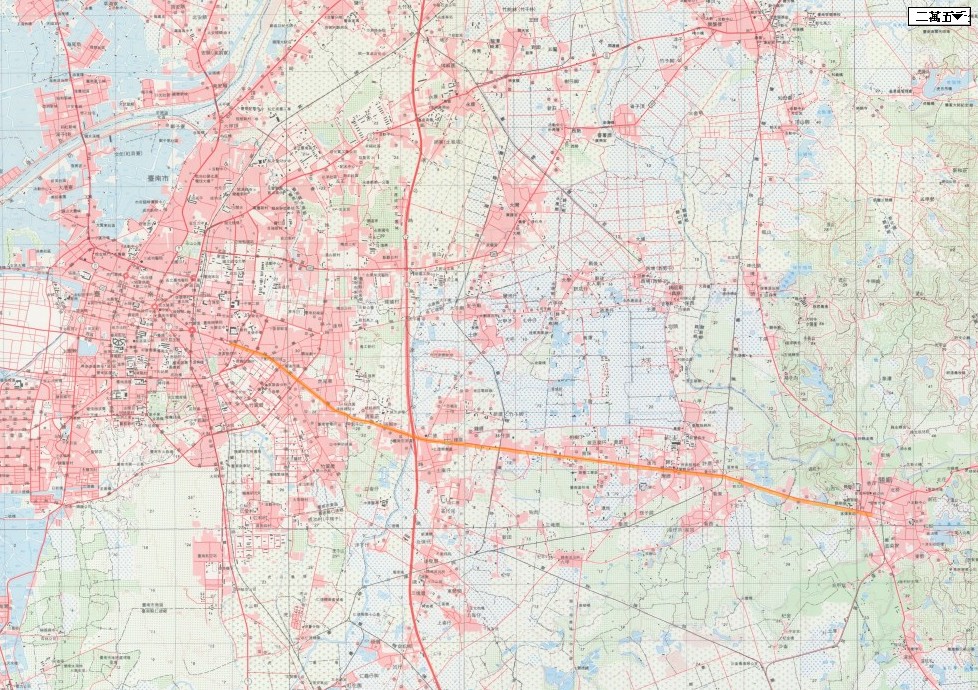

民國45年高雄水利委員會灌溉區域圖清楚呈現出獅仔頭圳圳路系統

民國45年高雄水利委員會灌溉區域圖清楚呈現出獅仔頭圳圳路系統

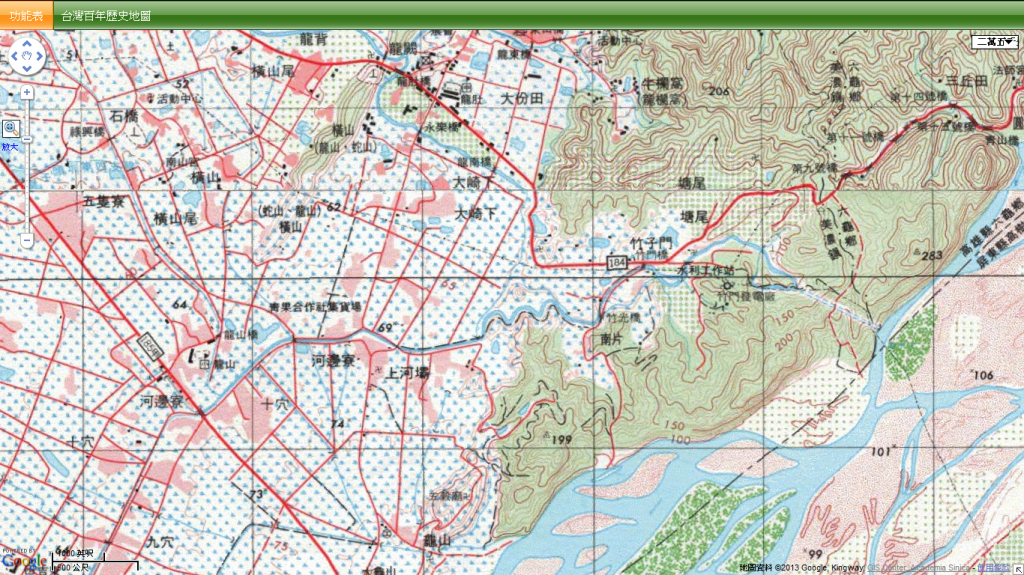

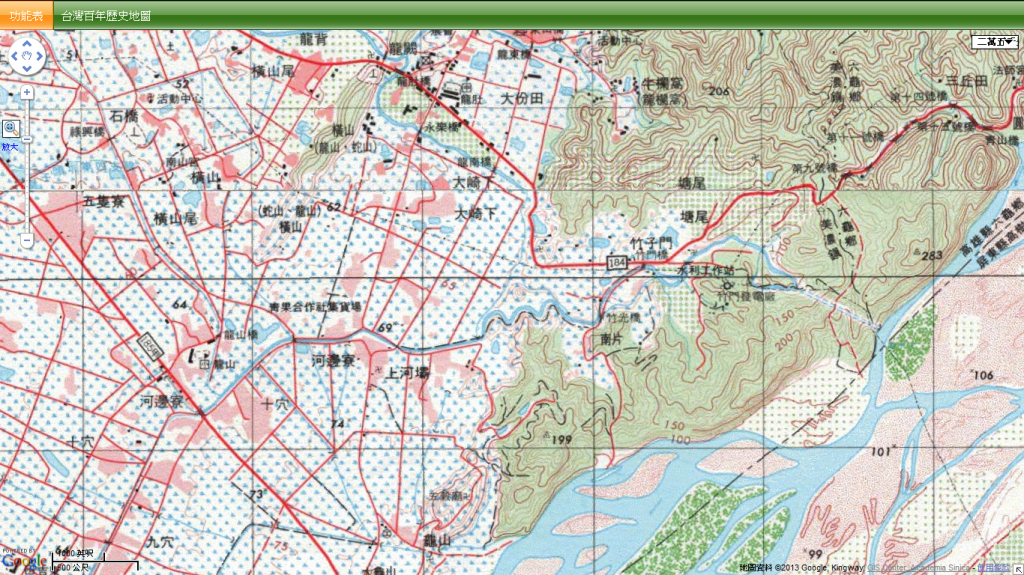

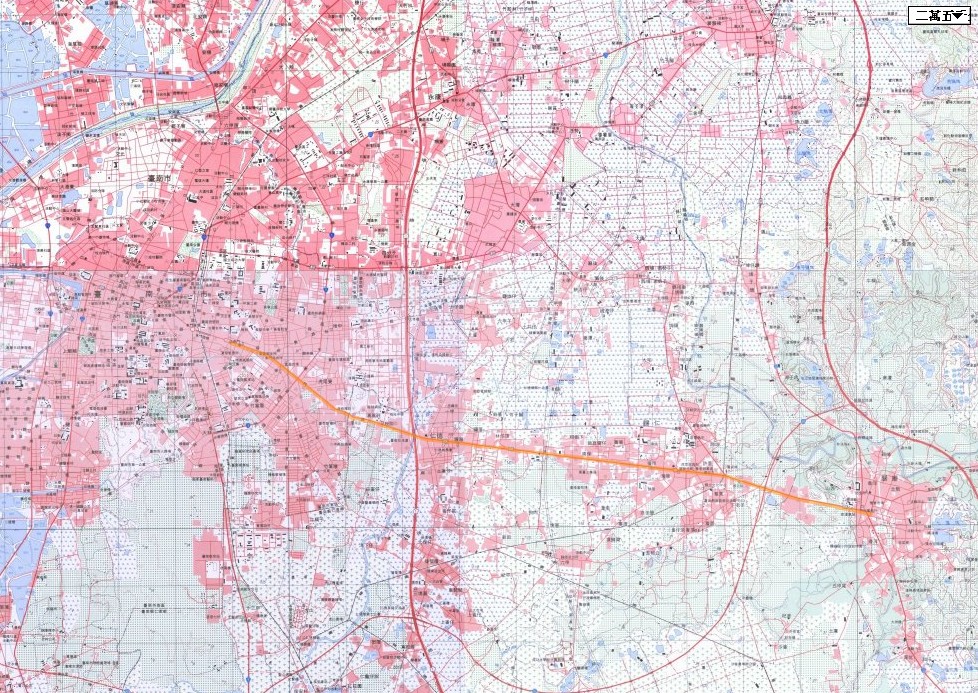

2000年左右經建版地形圖呈現出美濃地區水圳與埤塘分佈狀況

2000年左右經建版地形圖呈現出美濃地區水圳與埤塘分佈狀況

2011年福衛二號影像

2011年福衛二號影像

註:本文地圖影像未註明出處者皆截錄自「台灣百年歷史地圖」系統。

進階閱讀:

1924年二萬五千分一地形圖上已經清楚地標示出台車路線以及沿線礦場所在

1924年二萬五千分一地形圖上已經清楚地標示出台車路線以及沿線礦場所在 今日Google Map街景影像上所見之原斜坡索道的現況(培德路14巷)

今日Google Map街景影像上所見之原斜坡索道的現況(培德路14巷)

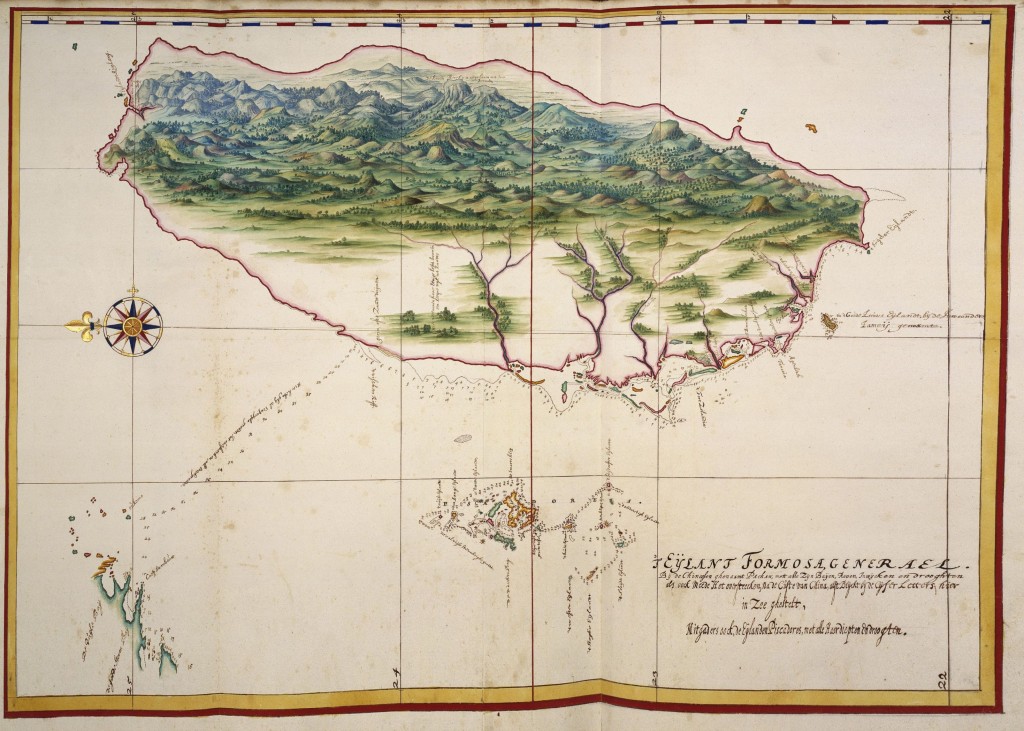

![SNSM_b0032(109)06[kaart137]](http://gis.rchss.sinica.edu.tw/mapdap/wp-content/uploads/2013/05/SNSM_b003210906kaart137-1024x877.jpg)